PLUS

生成AIコラム

うさぎでもわかるOpenAI o3-pro|性能と使い勝手の詳細レビュー

OpenAI o3-proとは?使ってみて分かった実力と使いどころ

こんにちは、うさぎです🐰OpenAIから発表された、新たな推論型AIモデル「o3-pro」。このモデルは前世代のo3をベースにしながらも、「より長く考え、より正確に答える」ことに特化したモデルとして注目を集めています。

今回は、o3-proの基本情報や技術的特徴、他のAIモデルとの比較、実際の使用感、そして将来の展望までを詳しく解説します。o3-proを導入すべきか迷っている方や、最新のAI技術動向に興味がある方はぜひ参考にしてください。

o3-proの基本情報

リリース日と開発経緯

o3-proは2025年6月10日(米国時間)にOpenAIから公開されました。このモデルは、2025年4月に発表された「o3」をベースとし、より深い思考と信頼性の高い回答を提供するために設計されています。

o3は「OpenAI史上最も高度な推論モデル」と位置づけられ、数学やコーディング、推論、科学、視覚理解能力を測定するベンチマークで従来モデルを上回る性能を発揮したモデルです。o3-proはそれをさらに進化させたバージョンとなります。

前世代モデル(o3)との関係

o3-proはo3と同じ基本的なアーキテクチャを共有していますが、より精度の高い回答を出すために計算資源を多く使う設計になっています。o3-proは、o3よりも多くの時間をかけて推論を行い、より信頼性の高い回答を提供します。

この関係は、以前のo1とo1-proの関係と似ています。実際、ChatGPT Proプランの利用者にとっては、o1-proがo3-proに置き換わる形で提供されるようになりました。

主な特徴と機能

o3-proの主な特徴は以下の通りです。

- 高度な推論能力 – より長い思考プロセスを経て、信頼性の高い回答を提供

- ウェブ検索機能 – 最新の情報を取得するためのウェブ検索能力

- ファイル分析 – アップロードされたファイルの内容を詳細に分析する能力

- 視覚的入力の推論 – 画像を理解し、それに基づいた推論を行う能力

- Pythonの実行 – プログラミングコードの生成と実行

- メモリ機能 – 過去の会話を記憶し、パーソナライズされた応答を提供

なお、o3-proは画像生成には対応していません。この機能にはGPT-4o、o3、またはo4-miniの使用が必要です。

o3-proの技術的特徴

モデルアーキテクチャと改良点

o3-proは基本的にはo3と同じ基盤モデルを使用していますが、より多くの計算資源(コンピュート)を使って深い推論を行うように最適化されています。この「精度最優先」の設計によって、特に複雑な問題や曖昧な質問に対して、より正確な回答が可能になっています。

具体的なアーキテクチャの詳細はOpenAIから公開されていませんが、同じベースモデルを使いながらも推論プロセスにより多くのリソースを割り当てる設計になっていると考えられます。

性能向上の仕組み(長時間思考・高信頼性など)

o3-proの性能向上の鍵は「より長く考える」という特性にあります。通常のLLMが一度の推論で回答を生成するのに対し、o3-proは複数の推論ステップを踏み、より深く問題を考察します。

これにより、特に以下のような複雑なタスクでの性能が向上しています。

- 複雑な数学的問題の解決

- 科学的概念の説明

- 多段階のプログラミング問題

- 複数の視点からの分析が必要な課題

ただし、この「じっくり考える」アプローチは、応答速度に影響します。o3-proはo1-proや標準のo3よりも回答生成に時間がかかる傾向があります。OpenAIは「その数分を待つ価値がある難問に使用することをお勧めします」と述べています。

ベンチマーク結果の紹介

専門家による評価では、o3-proはテストされたすべてのカテゴリーでo3を上回る性能を示しています。特に科学、教育、プログラミング、ビジネス、ライティング支援といった分野での性能向上が顕著です。

OpenAIが公開しているベンチマーク結果によると、数学・科学・コーディングの分野でo3-proはo1-proとo3の両方を一貫して上回っています。特に興味深いのは、「4回の試行を行ってすべての質問に正しく答えた場合のみ正答と評価する」という厳格な基準でのテスト結果です。この条件下でも、o3-proは最も高い成績を記録しています。

他のAIモデルとの比較

GPT-4o/GPT-4との比較

o3-proとGPT-4o/GPT-4を比較すると、以下のような違いがあります。

推論能力

o3-proはより深い推論を行う設計であり、複雑な問題解決においてGPT-4oよりも優れた性能を示す場合があります。

応答速度

GPT-4oの方が応答速度は速く、インタラクティブな対話には適しています。

マルチモーダル能力

GPT-4oは画像生成も含めたマルチモーダル機能を持ちますが、o3-proは画像生成には対応していません。

コンテキスト長

両者のコンテキスト長はほぼ同等です。

実用面では、リアルタイム性が求められる場面ではGPT-4oが、精度が重視される複雑な分析や研究ではo3-proが適していると言えるでしょう。

Claude 4.0との比較

Anthropicの最新モデルであるClaude 4.0 Opus、Sonnetとo3-proを比較すると

コンテキスト処理能力

Claude 4.0 Opus、SonnetとOpenAI o3-proは共に200Kトークンのコンテキスト処理が可能です。コンテキスト長という点では両モデルは互角ですが、出力トークン数ではClaude 4.0 Sonnetが64Kトークン、Claude 4.0 Opusが32Kトークンに対し、o3-proは100Kトークンの出力が可能で、この点においてo3-proが優れています。

推論能力

複雑な推論タスクにおいて、o3-proとClaude 4.0 Opus、Sonnetは互角の性能を持つとされています。特にClaude 3.7から「長く考える」設計が施されており、深い思考を要する問題では両者が高い性能を示します。

多言語対応

日本語を含む多言語対応については、両モデルとも高い性能を持ちますが、特定の専門分野では多少の差が出ることがあります。

ユーザーの口コミ(X調べ)によると、Claude 4.0 Opus、Sonnetは長文処理や倫理的な判断においてやや優位性があり、o3-proは科学的推論やプログラミングでより正確な結果を出す傾向があるようです。

Gemini 2.5 Proとの比較

Google Gemini 2.5 Proと比較すると、o3-proは以下のような特徴があります。

Gemini 2.5 Pro

Geminiは最大で1Mトークン以上の超長コンテキスト処理が可能であり、この点ではo3-proを上回ります。しかし、深い推論を要する問題ではo3-proの方が精度が高いケースが報告されています。また、APIコストはGeminiの方が大幅に安価です。

価格性能比を考慮すると、一般的な用途ではGemini 2.5 Proが費用対効果に優れますが、高い精度と信頼性が求められる専門的な用途ではo3-proの価値が発揮されると言えるでしょう。

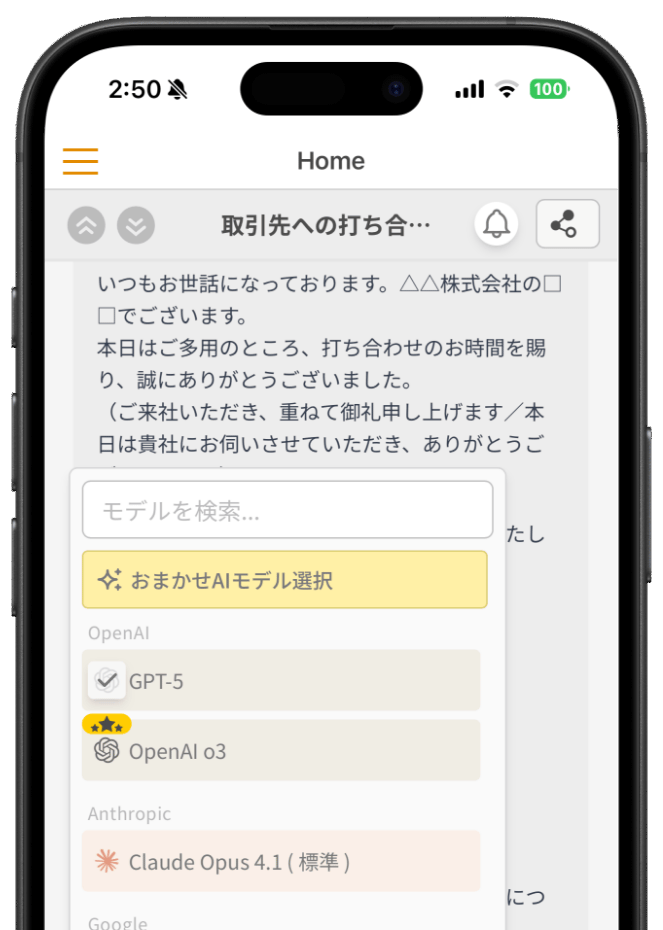

プロンプトに適した生成AIモデルを自動選択!

ナレフルチャットでは、OpenAIの「o3-pro」の他

Gemini、Claude、Grok、Perplexityなど、上記で比較したモデルを含め

様々な生成AIモデルを使い分けて利用可能!

この作業には、どのモデルが適切なのか分からない…というときでも

「プロンプト自動生成機能」や「おまかせAIモデル選択機能」を使えば

最適なAIモデルを自動選択してくれます!

実際の使用感と評価

ユーザーの口コミ・評価

o3-proのリリースから約2週間が経過し、さまざまなユーザーからの評価が集まってきました。主な意見をまとめると(X調べ)

肯定的な評価

- 「複雑な科学的概念の説明が非常に明確で正確」

- 「多段階のプログラミング問題で一貫して正しい解答を提供してくれる」

- 「翻訳タスクでも極めて高い品質を保証」

- 「ファクトチェックや文章校正タスクの精度も高い」

批判的な評価

- 「応答時間が長すぎて実用的でない場面がある」

- 「o1-proの方が使い勝手が良かった」

- 「通常のo3でも十分な性能がある」

- 「コストに見合った価値を感じられない」

うさぎが実際に使ってみた感想としては、応答速度の遅さが少々気になりましたが、複雑な問題に対する回答の質は確かに高いと感じました🐰 特に、多くの情報を整理して論理的な分析を行うタスクでは、じっくりと考えるアプローチが効果を発揮しています。

得意分野と弱点

得意分野

- 科学的・技術的な複雑な問題の解決

- 多段階の推論を要するタスク

- 正確性が求められる翻訳

- 文章校正やファクトチェック

- 競合分析や戦略立案などのビジネス分析

弱点

- リアルタイムの対話(応答速度の遅さ)

- クリエイティブな文章生成(通常のo3でも十分)

- メール作成などの日常的なタスク

- 画像生成(非対応)

応答速度と正確性のバランス

o3-proの最大の特徴は「より長く考えて、より正確に答える」能力ですが、これは応答速度との明確なトレードオフとなっています。ユーザーレポートによると、o3-proの応答完了までの時間は、質問の複雑さによって大きく変動するものの、平均で数分かかることが多いようです。

あるレビューでは「5分以上待たされることもあるが、回答の質は明らかに高い」と報告されています。また別のユーザーは「高度な推論機能が必要なタスクは限定的で、通常の文書生成などの日常的な作業はo3で十分対応可能」と述べています。

このバランスを考慮すると、以下のような使い分けが効果的でしょう。

- 即時性が求められる場面:通常のo3やGPT-4oを使用

- 精度と深い分析が必要な場面:o3-proを使用

ユースケース

ビジネスでの活用例

o3-proはビジネスシーンでの以下のような用途に特に適しています:

深い市場調査と競合分析

o3-proのDeep Research機能を使用することで、特定の市場や競合他社について包括的な分析を行うことができます。長時間の推論が可能なため、複数の情報源からデータを統合し、洞察力のある結論を導き出すことができます。

複雑な戦略立案

さまざまな要因や条件を考慮に入れた長期的なビジネス戦略の立案において、o3-proは複数の要素を分析し、詳細な提案を行うことができます。市場動向、競合状況、内部リソース、規制環境などの様々な条件を総合的に検討し、最適な戦略を導き出すことが可能です。

法的・専門的文書の分析

契約書や法的文書などの専門的な文書を正確に分析し、重要なポイントを抽出することができます。

高精度翻訳

特に技術文書や専門的な内容の多言語翻訳において、o3-proは高い精度を発揮します。

研究・開発分野での利用

研究や開発の分野では、以下のような活用が考えられます:

科学論文の要約と分析

複雑な科学論文を詳細に分析し、主要な発見や方法論を抽出することができます。

研究設計の支援

研究計画の立案や実験設計において、o3-proは多角的な視点から提案を行い、潜在的な問題点を指摘することができます。

プログラミングとデバッグ

複雑なコードの生成やデバッグにおいて、o3-proはより正確なソリューションを提供することができます。

数学的問題の解決

高度な数学的問題の解決や証明において、o3-proはステップバイステップの詳細な説明を提供することができます。

個人利用におけるシナリオ

個人ユーザーにとっても、o3-proは以下のような場面で価値を発揮します:

深い学習と理解

複雑な概念や主題について深く学ぶための対話型チューターとして活躍。

重要な意思決定の支援

キャリア選択や投資判断などの重要な決断において、多角的な分析と情報提供を行います。

高品質なコンテンツ作成

ブログ記事や専門的な文書など、高品質なコンテンツの作成を支援します。

詳細な計画立案

旅行計画や長期的な個人プロジェクトの詳細な計画立案をサポートします。

ただし、個人利用の場合は特に、コストパフォーマンスを考慮する必要があるでしょう。多くの一般的なタスクは通常のo3でも十分に処理できる場合が多いため、o3-proの導入は特に深い分析や高い精度が必要な場合に検討するとよいでしょう。

今後の展望

o3-proの進化予測

o3-proは現在のバージョンでも非常に高い性能を持っていますが、今後さらに進化していくと予想されます。具体的には以下のような方向性が考えられます:

応答速度の改善

現在の主な弱点である応答速度は、今後のアップデートで改善される可能性があります。

さらなる推論能力の向上

特に専門分野における深い知識と推論能力がさらに強化されるでしょう。

マルチモーダル機能の拡張

現在は画像生成に対応していませんが、将来的には画像生成を含むより広範なマルチモーダル機能が追加される可能性があります。

特定分野に特化したバリエーション

医療や法律など、特定の専門分野に特化したo3-proのバリエーションが登場する可能性も考えられます。

OpenAIの今後の戦略

o3-proの登場は、OpenAIの戦略的方向性についていくつかの示唆を与えています:

推論能力の重視

OpenAIは単なる大規模言語モデルから、より深い推論能力を持つAIへと焦点をシフトしています。

専門家向けモデルの提供

より高度なタスクを処理できる専門家向けの高性能モデルと、一般ユーザー向けの汎用モデルという二層構造を強化していくでしょう。

オープンウェイトモデルの展開

サム・アルトマンCEOは、2025年夏の後半に「オープンウェイトモデル」を公開する計画を発表しています。

*オープンウェイトモデルとは、学習済みデータの重み(パラメータ)が一般に公開されているAIモデルのことで、研究者や開発者が自由にダウンロードし、微調整しながら使用できます。これは、AIの透明性と研究コミュニティへの貢献を示す動きです。

コスト効率の改善

o3のAPI価格の80%引き下げにみられるように、技術の進歩によるコスト効率の改善が今後も続くと予想されます。

競合との関係性

AIモデル市場はますます競争が激化しており、o3-proはこの競争環境の中で以下のような位置づけになると予想されます:

Anthropicとの競争激化

Claude 4シリーズとの機能・性能競争がさらに激しくなるでしょう。

Googleの追随

GoogleのGemini 3.0など、同様の「深く考えるAI」の登場が予想されます。

オープンソースモデルとの差別化

Meta AI、Mistral AI、DeepSeekなどのオープンソースモデルとの機能的差別化がより明確になるでしょう。

価格競争の激化

各社の価格戦略によって、高性能モデルの利用コストは全体的に下がっていく傾向が続くと予想されます。

この競争環境は最終的にユーザーにとって有益であり、より高性能で使いやすく、コスト効率の良いAIモデルの開発が促進されるでしょう。

まとめ

o3-proの総合評価

o3-proは、その推論能力と信頼性において現時点で最高レベルのAIモデルの一つと評価できます。特に以下の点が注目されます:

- 卓越した推論能力:複雑な問題や多段階の推論を要するタスクで優れた性能を発揮

- 高い信頼性:特に科学、教育、プログラミング、ビジネス分析などの分野で一貫して高い精度を提供

- 応答速度とのトレードオフ:精度を重視する設計は、応答速度の遅さという代償を伴う

技術的な観点からは、o3-proは「より長く考える」というアプローチを通じて、AIの限界を押し広げる興味深いモデルだと言えるでしょう。

向いているユーザー層

o3-proが特に価値を発揮するユーザー層は以下の通りです。

- 研究者・科学者:複雑な科学的問題や数学的課題に取り組む研究者

- ソフトウェア開発者:高度なプログラミング課題や複雑なシステム設計に取り組む開発者

- ビジネスアナリスト:深い市場分析や戦略立案を行うアナリスト

- コンテンツクリエイター:高品質で正確な専門的コンテンツを作成するクリエイター

- 翻訳者・校正者:高精度の翻訳や文書校正を行うプロフェッショナル

逆に、以下のユーザーにはo3-proの利用価値が限定的かもしれません。

- 一般的な日常会話を目的とするユーザー

- 速いレスポンスを重視するユーザー

- コスト効率を最優先するユーザー

- 画像生成機能を必要とするユーザー

最終的な結論

o3-proは「特定の用途には最適だが、万能ではない」と結論づけられます。

うさぎの経験では、o3-proが最も輝くのは「深い思考と高い精度が求められる複雑なタスク」に取り組む場面です🐰 通常のo3で不十分だと感じる場合や、特に正確性が重要な分析が必要な場合には、o3-proの価値は十分にあります。

一方で、日常的な利用やクリエイティブな作業、速いレスポンスが必要な場面では、通常のo3やGPT-4oなどの代替モデルの方が適している場合が多いでしょう。

最終的には、ユーザー自身のニーズと優先事項に基づいて判断することが重要です。精度と深い分析を重視するなら o3-pro、速度とバランスを重視するなら標準のo3やGPT-4o、コスト効率を重視するならGemini 2.5 Proなど、目的に応じた適切なモデルの選択が成功への鍵となるでしょう。

OpenAIのo3-proは、AIの「思考」能力の新たな地平を開くモデルとして注目に値します。その性能と限界を理解することで、最大限の効果を引き出せるでしょう。みなさんもぜひ自分のユースケースに合わせて検討してみてくださいね🐰

あなたも生成AIの活用、始めてみませんか?

生成AIを使った業務効率化を、今すぐ始めるなら

「初月基本料0円」「ユーザ数無制限」のナレフルチャット!

生成AIの利用方法を学べる「公式動画」や、「プロンプトの自動生成機能」を使えば

知識ゼロの状態からでも、スムーズに生成AIの活用を始められます。

taku_sid

https://x.com/taku_sid

AIエージェントマネジメント事務所「r488it」を創立し、うさぎエージェントをはじめとする新世代のタレントマネジメント事業を展開。AI技術とクリエイティブ表現の新たな可能性を探求しながら、次世代のエンターテインメント産業の構築に取り組んでいます。

ブログでは一つのテーマから多角的な視点を展開し、読者に新しい発見と気づきを提供するアプローチで、テックブログやコンテンツ制作に取り組んでいます。「知りたい」という人間の本能的な衝動を大切にし、技術の進歩を身近で親しみやすいものとして伝えることをミッションとしています。