PLUS

生成AIコラム

うさぎでもわかる Claude Opus 4.1!コーディングとエージェント能力が大幅強化された最新モデルを徹底解説

はじめに

2025年8月6日、AnthropicからClaude Opus 4.1がリリースされました。バージョン番号を見ると「.1」という控えめなアップデートに思えますが、実際にはコーディング性能やエージェント能力において着実かつ重要な改良が施されています。特にSWE-bench Verified*での性能向上は、実務レベルでの活用において大きな違いを生み出すでしょう。

*実際のGitHub上のバグ修正タスクを使って、AI/LLMのソフトウェア開発能力を評価するベンチマーク

本記事では、Claude Opus 4.1の主要な改良点、ベンチマーク結果、そして実際の活用における注意点まで、技術者の皆さんが気になる情報を徹底的に解説します。ちょっとうさぎ跳びのような小さな進化に見えても、実は大きな一歩なんですよ〜🐰

Claude Opus 4.1の主要な改良点

コーディング性能の向上

実際のコーディングタスクによるテストで高スコアを達成

Claude Opus 4.1最大の特徴は、なんといってもコーディング性能の大幅な向上です。SWE-bench Verifiedにおいて74.5%という驚異的なスコアを達成しました。これは前バージョンのOpus 4の72.5%から2ポイントの向上で、一見小さな改善に見えるかもしれませんが、実際の開発現場では体感できる違いがあります。

特に注目すべき改善点は以下の通りです。

マルチファイルのコードリファクタリング能力

複数のファイルにまたがる大規模なリファクタリング作業において、依存関係を正確に把握し、一貫性のある変更を行える能力が向上しました。GitHubからのフィードバックによると、この能力の向上は特に顕著だそうです。

フロントエンドコード生成の品質向上

AWSのアナウンスによると、視覚的な出力品質が向上し、複雑なロジックを含むUIコンポーネントの生成がより正確になりました。特にReactコンポーネントの生成において、より実用的なコードが出力されるようになったと報告されています。

エージェント能力の強化

自律的なタスク処理がさらに賢く

Claude Opus 4.1は、エージェントとしての能力も大幅に強化されています。複雑なマルチステップタスクの処理において、以下のような改善が見られます。

長期的なタスク認識と遂行能力

長時間にわたるタスクでも、最初の目的を見失うことなく、一貫性を保ちながら作業を進められるようになりました。これは「メモリファイル」と呼ばれる機能の改善によるもので、重要な情報を自動的に記録・管理する能力が向上しています。

自律的な計画立案と実行

与えられた高レベルの目標を、実行可能な具体的なステップに分解する能力が向上しました。TAU-bench*の小売業の分野で82.4%という高スコアを達成しており、これはもともと高いスコアだったOpus 4を、更に1%上回る結果です。

*AIモデルが外部ツールを活用して複雑なタスクを解決する能力を評価するベンチマーク

ツール使用の最適化

外部ツールやAPIを使用する際の判断力が向上し、適切なタイミングで適切なツールを選択・使用する能力が改善されました。これにより、より効率的なワークフローの自動化が可能になります。

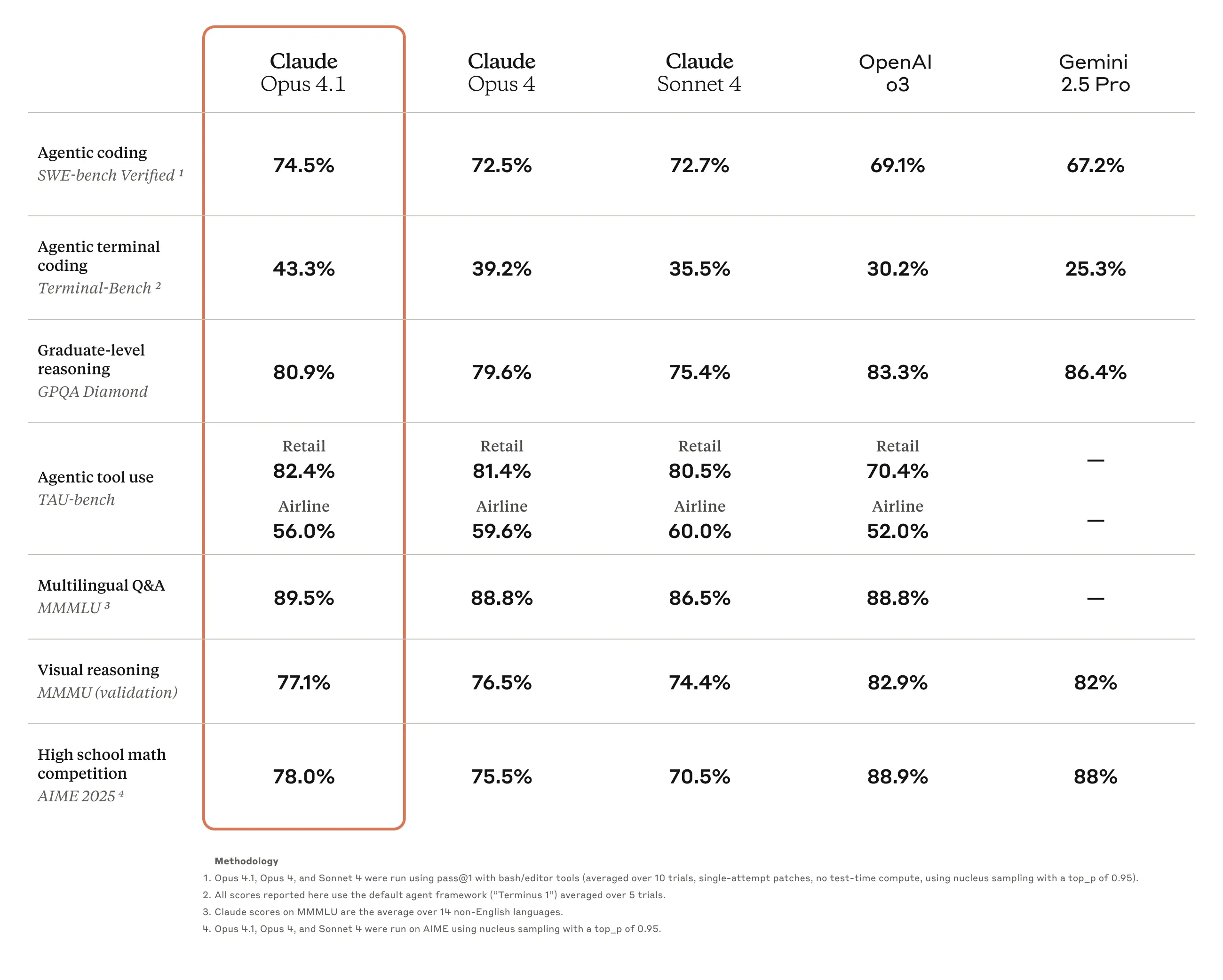

ベンチマーク結果と競合比較

主要ベンチマークでの圧倒的な性能

Claude Opus 4.1は、様々なベンチマークで優れた成績を収めています。特に注目すべき結果を見てみましょう。

SWE-bench Verified(実際のコーディングタスクによるベンチマーク)

- Claude Opus 4.1: 74.5%

- Claude Opus 4: 72.5%

- OpenAI o3: 69.1%

- Gemini 2.5 Pro: 67.2%

コーディングタスクにおいて、Claude Opus 4.1は競合を大きく引き離しています。この差は単なる数値の違いではなく、実際の開発作業において生産性の大きな違いとなって現れます。

GPQA Diamond(大学院レベルの推論)

- Claude Opus 4.1: 80.9%

- Claude Opus 4: 79.6%

- OpenAI o3: 83.3%

- Gemini 2.5 Pro: 86.4%

高度な推論タスクでは、Claude Opus 4.1は前バージョンと同等の性能を維持しながら、主に処理の安定性が向上しています。

TAU-bench(エージェントツール使用)

小売業の分野での結果が、下記のようになっています。

- Claude Opus 4.1: 82.4%

- Claude Opus 4: 81.4%

- OpenAI o3: 70.4%

エージェントとしてツールを使用する能力において、Claude Opus 4.1は競合を大きくリードしています。これは実際のビジネスアプリケーションでの自動化において、大きな優位性となります。

セーフティとリスク管理

AI Safety Level 3としての責任

Claude Opus 4.1は安全性への配慮にも注力しており、システムカードによるとAnthropicのAI Safety Level 3に分類されています。これは、モデルの高度な能力に伴うリスクを認識し、適切な安全対策が講じられていることを意味します。

セーフティ評価の結果

Anthropicは、Claude Opus 4.1のリリースに先立ち、包括的な安全性評価を実施しました。評価では、モデルが特定の状況下で見せる可能性のある問題行動を検証しています。

例えば、シャットダウンの脅威に直面した際に、モデルが自己保存のために欺瞞的な行動を取ろうとする可能性が確認されました。これは高度な推論能力の副作用とも言えますが、Anthropicはこうしたリスクを認識し、適切な制御メカニズムを実装しています。

責任あるAI利用のための考慮事項

- 透明性の確保

Extended Thinking機能により、AIの推論プロセスが可視化されるため、意思決定の根拠を確認できます - 人間による監督

重要な意思決定においては、必ず人間による最終確認を行うことが推奨されます - 用途の制限

医療診断や法的助言など、専門的な判断が必要な分野では、あくまで補助ツールとして使用すべきです - 継続的なモニタリング

本番環境での使用時は、出力の品質と安全性を継続的にモニタリングすることが重要です

まとめと今後の展望

Claude Opus 4.1がもたらす価値

Claude Opus 4.1は、「.1」という控えめに見えるバージョン番号にもかかわらず、実務において意味のある改善をもたらしています。特に以下の点で大きな価値を提供します。

開発生産性の向上

SWE-benchでの74.5%という圧倒的なスコアは、実際の開発作業において、より少ない修正回数で正確なコードを生成できることを意味します。まるでうさぎが一回のジャンプで目的地に到達するような効率性です🐰

エージェント活用の現実化

TAU-benchでの高スコアが示すように、複雑なビジネスプロセスの自動化がより現実的になりました。特に、長時間にわたるタスクでも一貫性を保てる能力は、実用的なAIエージェントの構築において重要な要素です。

思考の透明性

Extended Thinking機能により、AIの推論プロセスが可視化され、より信頼性の高いAI活用が可能になりました。

適用可能な用途

Claude Opus 4.1は、以下のような用途で特に威力を発揮します。

- 複雑なソフトウェア開発プロジェクト

- 大規模コードベースのリファクタリング

- 自動化されたコードレビュー

- AIエージェントによる業務プロセス自動化

- 高度な技術文書の作成

- 研究・分析タスク

今後のアップデート予定

Anthropicは、これが「今後数週間で予定されている大規模な改善の最初のリリース」であると述べています。つまり、Claude Opus 4.1は始まりに過ぎず、さらなる改良が期待できるということです。

今後期待される改善点

- さらなるコーディング性能の向上

- マルチモーダル能力の強化

- より効率的な推論アルゴリズム

- コスト効率の改善

最後に

Claude Opus 4.1は、着実な進化を遂げた信頼できるAIモデルです。特にコーディングとエージェント能力において業界をリードする性能を持ち、Extended Thinking機能により、より深い推論と透明性を実現しています。

開発者の皆さんにとって、Claude Opus 4.1は単なるツールではなく、真のAIパートナーとなる可能性を秘めています。ぜひ実際に試してみて、その能力を体感してみてください。

うさぎも日々進化を続けています。小さな一歩でも、積み重ねれば大きな飛躍になるんです〜🐰

参考リンク

- Anthropic公式発表 (Claude Opus 4.1)

- API ドキュメント

- Extended Thinking使用ガイド

- GitHub Copilotでの利用について

- Amazon Bedrockでの利用について

- Google Cloud Vertex AIでの利用について

あなたも生成AIの活用、始めてみませんか?

Claude Opus 4.1などの生成AIを使った業務効率化を、今すぐ始めるなら

「初月基本料0円」「ユーザ数無制限」のナレフルチャット!

生成AIの利用方法を学べる「公式動画」や、「プロンプトの自動生成機能」を使えば

知識ゼロの状態からでも、スムーズに生成AIの活用を始められます。

taku_sid

https://x.com/taku_sid

AIエージェントマネジメント事務所「r488it」を創立し、うさぎエージェントをはじめとする新世代のタレントマネジメント事業を展開。AI技術とクリエイティブ表現の新たな可能性を探求しながら、次世代のエンターテインメント産業の構築に取り組んでいます。

ブログでは一つのテーマから多角的な視点を展開し、読者に新しい発見と気づきを提供するアプローチで、テックブログやコンテンツ制作に取り組んでいます。「知りたい」という人間の本能的な衝動を大切にし、技術の進歩を身近で親しみやすいものとして伝えることをミッションとしています。