PLUS

生成AIコラム

ChatGPT Enterpriseとは?他プランとの違い・導入時の注意点を解説

目次:

はじめに

「ChatGPTを会社で使いたいけど、セキュリティが心配」「個人向けプランで大丈夫?」そんな企業の声に応えられるのがChatGPT Enterpriseです。 このプランは企業レベルのセキュリティ対策と高機能モデルの無制限利用が特徴ですが、料金は非公開で個別見積もりが必要など、導入前に知っておくべきポイントがあります。

そこで、本記事では以下の内容を中心に、ChatGPT Enterpriseについて詳しく解説します。

- ChatGPT Enterpriseの特徴と他プランとの違い

- 料金体系と導入企業の具体的な活用事例

- 導入時の注意点と成功のポイント

- 企業向け生成AIサービスの選択肢

企業での生成AI導入を成功させるポイントも紹介しているため、導入検討中の方はぜひ参考にしてください。

生成AI導入をお考えの企業様へ

ナレフルチャットは月額4万円の固定料金で、社内の生成AI活用を支援するツールです。セキュリティ対策や社内浸透まで、企業の生成AI導入をトータルサポートいたします。企業のAI導入を検討している方は、こちらをご覧ください。ChatGPT Enterpriseとは

OpenAI ChatGPT Enterprise紹介ページ

ChatGPT Enterpriseは、OpenAI社が提供する企業向けの最上位プランです。大企業での本格的な業務活用を前提として設計されており、企業レベルのセキュリティ対策と大規模利用への対応が最大の特徴です。

ChatGPT Enterpriseの簡単な特徴

- 無制限の高速GPT-4へのアクセス

- エンタープライズ向けのセキュリティとプライバシー対応

- より長い文章の処理能力

- 高度なデータ分析機能

- カスタマイズオプション

ChatGPTには、個人利用向けのProプランや小規模チーム向けのTeamプランもありますが、大規模組織での導入や厳格なセキュリティ要件がある場合には、Enterpriseプランがおすすめです。

ChatGPT Enterpriseの特徴

上記で紹介した5つの特徴の中でも、企業導入において特に重要な要素が3つあります。GPT-4oの無制限利用、高度なセキュリティ対策、充実したカスタマーサービスです。

ここではChatGPT Enterpriseの特徴について、代表的な3つをピックアップして解説していきます。

GPT-4oの無制限利用

ChatGPT Enterpriseでは、最新モデルのGPT-4oを制限なく利用できます。無料版では月間メッセージ数に制限があり、有料プランでも一定の制約がありますが、Enterpriseプランは完全に無制限です。

GPT-4oでは一度に日本語で約8〜9万文字まで処理が可能で、これは400字詰め原稿用紙で約200〜225枚分、一般的なビジネス書1冊分に相当します。

従来では、複数回のやり取りが必要だった長文のレポートや詳細な分析資料も一度に処理できるため、業務の生産性向上に直結します。

ChatGPT Teamでも無制限利用は可能ですが、処理速度や文字数でEnterpriseが上回っているため、大量のデータを扱う企業にはEnterpriseがおすすめです。

高度なセキュリティ対策

ChatGPT Enterpriseには、個人利用のProプランやチーム向けのTeamプランを大きく上回り、まさに企業向けのセキュリティ対策が備わっています。

最も重要な特徴は、ChatGPT Enterprise からのデータ (入力と出力) がモデルの学習や改善には使用されない、という点です。つまり、企業の機密情報を入力してもAIの学習データとして使われることがありません。

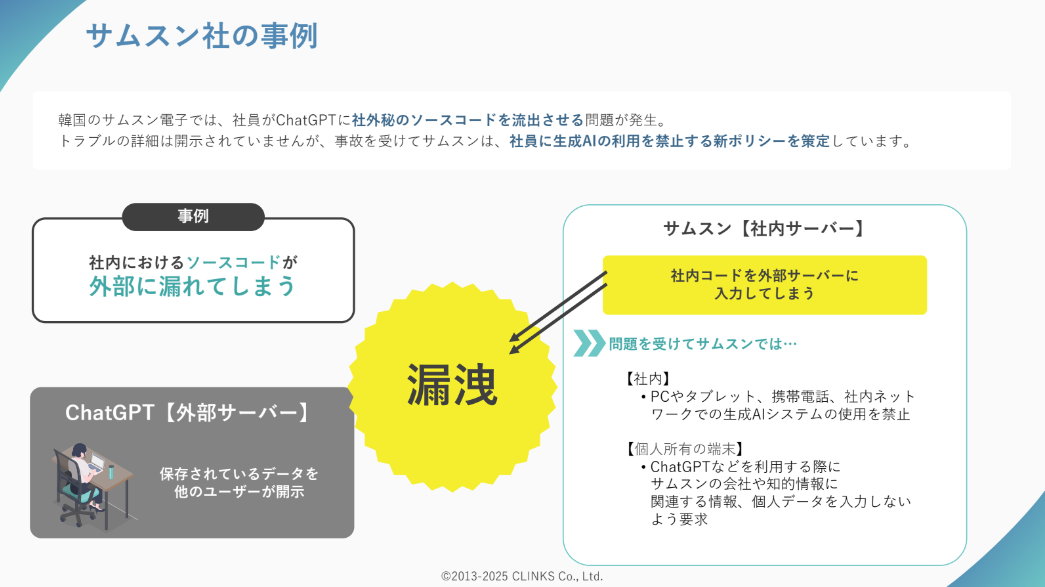

機密情報が学習データとして使われ、情報漏洩に繋がった例として、韓国のサムスン電子社の事例があります。2023年、韓国のサムスン電子の社員がChatGPTに社外秘のソースコードを入力したことで情報漏洩が発生したのです。

このように、企業向けのAIを使用しない場合、重大なインシデントに繋がってしまう可能性があるのです。

また、強力な暗号化技術を使用してデータを保護しているため、データの送受信や保存時も安全性が確保されています。具体的なセキュリティ機能として、SSO(シングルサインオン)、監査ログ、ユーザーごとのアクセス制御などが実装されています。

企業での生成AI導入をお考えの場合、セキュリティ対策は避けて通れない課題です。ナレフルチャットでも、SSOログインやアクセスログ機能を提供しており、企業レベルのセキュリティ要件に対応したセキュアな環境を提供しています。

ナレフルチャットについては以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

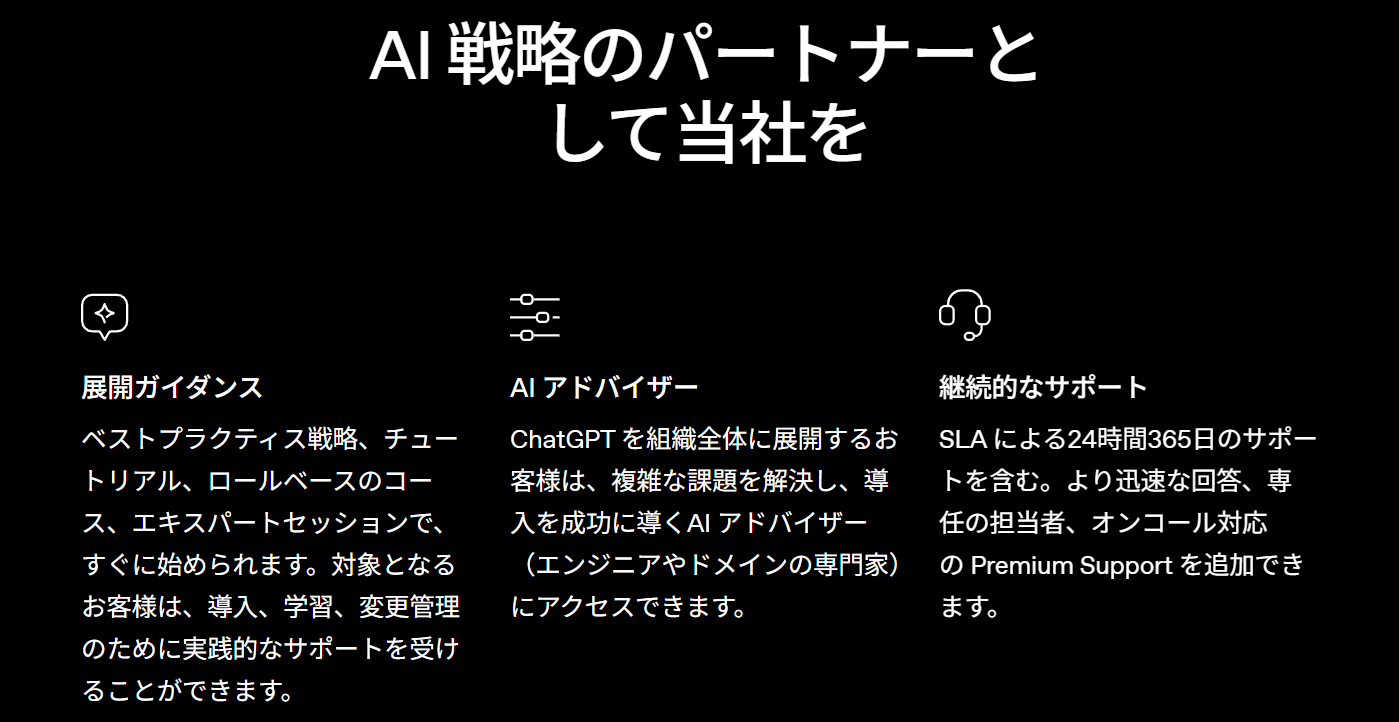

充実したカスタマーサービス

ChatGPT Enterpriseは、専門的なカスタマーサポート体制を多数提供しています。ただ導入するだけではなく、どうすれば業務に活用できるのか、どうすれば社内に浸透するのかまで伴走してくれるのが強みです。

具体的には、導入初期のチュートリアルから、AIアドバイザーの提供などがあります。また、24時間365日のオンコール対応や請求書発行などの企業向けオプションも用意されています。

詳しいサポート内容については、OpenAI公式サイトでご確認ください。

参考:OpenAI ChatGPT Enterprise紹介ページ

ここで紹介したのは一例であり、これ以外にも拡張性を重視した様々なサポートが提供されています。

また、OpenAIは導入企業への教育プログラムの提供も行っています。

キリンホールディングスの事例では、「従業員が業務で生成AIを適切かつ効果的に活用できるよう、OpenAIの協力のもとで教育プログラムを整備し、キリングループの業務に即した形で効果的に運用できる体制も整えます」と発表されています。

参照:「OpenAIと連携し、生成AIサービス『ChatGPT Enterprise』を導入」キリンホールディングス株式会社

このように、ただ高度AIツールを使えるようになるだけではなく、実際の業務に活用できるようになるまでの道筋をしっかりサポートしてくれるのが、ChatGPT Enterpriseの強みです。

ChatGPT Enterpriseの料金

ChatGPT Enterpriseの料金は公式に公開されておらず、OpenAIへの直接問い合わせが必要です。導入には個別で商談を実施し、企業のニーズや規模に応じた見積もりをもらう必要があります。ただし、目安は月額$50-60/ユーザー程度と言われています。

他のプランとの料金比較を表にまとめると以下のようになります(2025年7月28日執筆現在、1ドル=150円で換算)。

| プラン | 料金 | 対象 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| 無料版 | 0円 | 個人利用 | GPT-3.5 月間制限あり |

| Plus | 約3,000円/月 | 個人利用 | GPT-4o 月間制限あり |

| Team | 約3,750円/月(年契約) 約4,500円/月(月契約) | 2名以上の小規模チーム | GPT-4o無制限 基本的な管理機能 |

| Enterprise | 問い合わせが必要 (目安:約7,500~9,000円/月) | 大企業 | GPT-4o無制限 高度なセキュリティ 専門サポート |

中小企業向けのChatGPT Teamは、月額3,750~4,500円/人と、Enterpriseの約半分の料金で利用可能です。ただし、Enterpriseは大規模契約による割引が適用される可能性があり、実際のコストパフォーマンスは契約規模によって変わります。

ChatGPT Enterpriseの導入企業例

ここまで、ChatGPT Enterpriseの概要や特徴について解説してきました。

ここでは、実際にChatGPT Enterpriseを導入している企業の事例をご紹介します。

キリンホールディングス

キリンホールディングスでは、「KIRIN Digital Vision2035」のもと生産性向上と価値創造を推進するため、2025年7月から、戦略立案、研究開発、マーケティングの各部門でChatGPT Enterpriseを導入しました。

キリンホールディングスでは、経営計画を立てる時のアイデア出しや、特許の調査、実験結果の分析、新商品のマーケット調査などで活用しています。ただChatGPTを普通に使うのではなく、OpenAIと連携し、業務に特化したAIエージェントを構築するという独自の取り組みを進めているのが特徴です。仕事に合わせてカスタマイズしたAIを作ることで、より実用的な活用を実現しています。

参照:「OpenAIと連携し、生成AIサービス『ChatGPT Enterprise』を導入」キリンホールディングス株式会社

大日本印刷

大日本印刷(DNP)では、事業ビジョン「P&Iイノベーション」に基づくさらなるDX推進を実現するため、2025年2月から、研究開発と新規事業開発の部門でChatGPT Enterpriseを導入しました。同社は既に2023年から国内外のDNPグループ約3万人が安全な環境で生成AIを使える仕組みを作っていました。

大日本印刷では新しい材料を探したり、特許を調べたり、市場のニーズを分析したり、新しいビジネスアイデアを考えたりする時にChatGPTを活用しています。目標として今までの仕事の50%以上を自動化することを掲げ、社員向けの研修やコンテストも実施して会社全体でAI活用を進めています。

参照:「さらなるDXの推進に向けてOpenAI社のChatGPT Enterpriseを導入」大日本印刷株式会社

ChatGPT Enterprise導入時の注意点

ここでは、ChatGPT Enterpriseを導入するにあたっての注意点を紹介します。

以下の3つのポイントを事前に確認しておくことで、スムーズな導入と効果的な活用を実現できるでしょう。

- OpenAI公式に問い合わせをしないと利用開始できない

- 1アカウントごとの課金であることを理解する

- 社内浸透をさせる準備をしておく

OpenAI公式に問い合わせをしないと利用開始できない

他のプラン(無料版、Plus、Team)はオンラインで即座に利用開始できますが、先述の通りEnterpriseプランは必ずOpenAIに問い合わせを行い、営業チームとの商談を経る必要があります。料金などについても、その際に確認するようにしましょう。

OpenAIの問い合わせページ:https://openai.com/ja-JP/contact-sales/

上記ページから、会社名や氏名、メールアドレスを入力し、問い合わせを行いましょう。

おそらくOpenAIのChatGPT Enterpriseチームは大量のリクエストを処理中のため、問い合わせ後すぐに利用開始することは難しいと考えられますが、メールや電話で連絡が来るので、漏れがないように確認するようにしてください。

1アカウントごとの課金であることを理解する

ChatGPT Enterpriseの料金設定は1ユーザーあたりの月額課金です。

利用者数が増えるほど月額コストが比例して増加するため、規模の大きい組織では費用負担が大きくなる可能性があります。

そのため、従業員数が多い企業では、最初から全社で導入するよりも、特定部門での限定的な導入から始めることが現実的と言えるでしょう。前述のキリンホールディングスも「戦略立案・企画系部門、研究開発部門、マーケティング部門の一部」から開始しています。

1アカウントごとの課金制度が課題となる企業には、企業単位の月額料金で利用できるナレフルチャットがおすすめです。ナレフルチャットは、企業全体で月額4万円から利用を始めることができ、利用者数に制限なく企業内でAI活用が可能です。

社内浸透をさせる準備をしておく

ChatGPT Enterpriseは1アカウントごとの課金制度のため、契約した社員が実際に活用しなければコストの無駄になってしまいます。

効果的な社内浸透のためには、導入前から、AI活用のガイドライン策定、研修プログラムの準備、活用事例の収集、社内推進担当の育成などの準備が必要です。

生成AIを組織全体に浸透させるための具体的な施策や成功のポイントについては、以下の資料で詳しく解説していますので、無料ダウンロードしてご参照ください。

生成AIを社内導入するならナレフルチャット

企業での生成AI活用をお考えの場合、ChatGPT Enterpriseに加えて、ナレフルチャットも選択肢として検討可能です。企業全体で月額4万円~の料金、充実したセキュリティ機能、社内浸透支援という3つの特徴で、企業の生成AI導入をトータルサポートします。

ナレフルチャットは利用者数に関係なく月額4万円から利用を開始することができ、ChatGPT Enterpriseの1アカウントあたり月額50-60ドル(約7,500~9,000円)と比較すると、大規模組織では大幅なコスト削減を実現できます。

セキュリティ対策の面では、SSOログインによるアクセス管理、データの暗号化などの基本的なセキュリティ要件を満たしています。加えて、学習データに利用されない”API”を活用しているため、社外秘情報を入力しても学習データに一切利用されません。

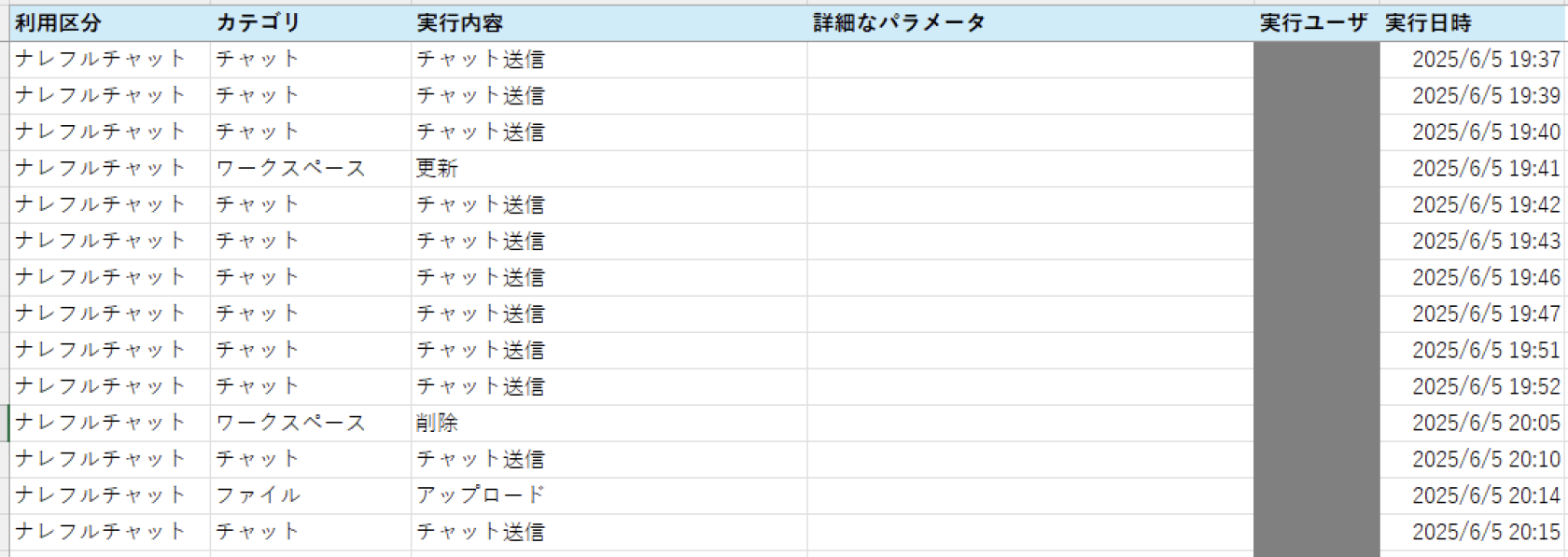

ChatGPT Enterpriseの監査ログに相当するアクセスログ機能では、ユーザーごとの行動履歴をCSVファイルで出力することもできます。

▪️行動履歴のCSV例

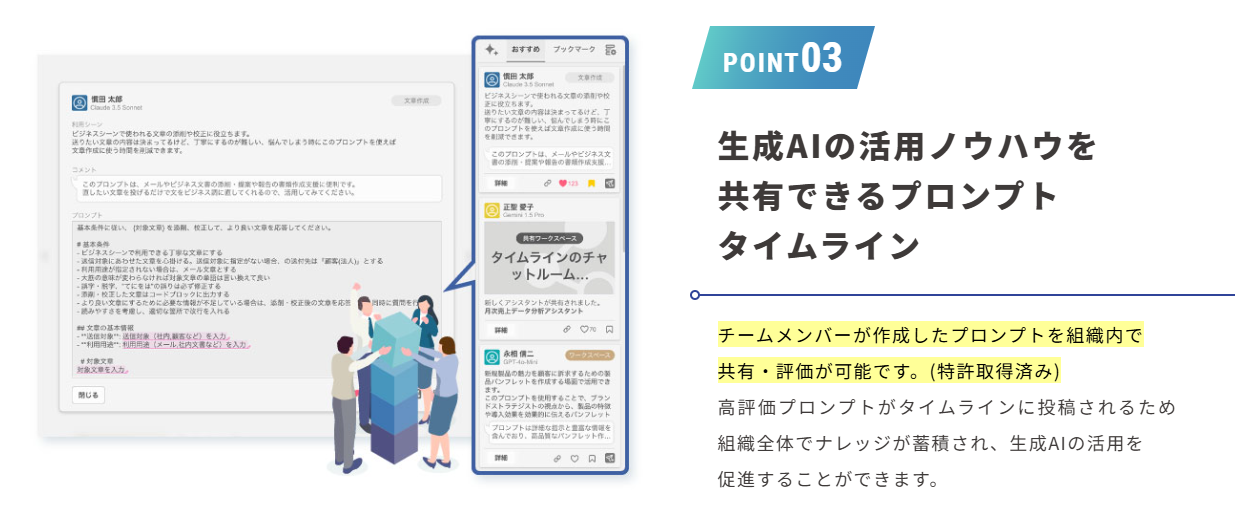

また、特許取得済みの仕組みである『プロンプトタイムライン』でチームメンバーが作成したプロンプトを組織内で共有・評価が可能な点も大きな特徴として挙げられます。

プロンプトのテンプレート集や、初心者でも分かりやすい動画でのオリジナルコンテンツも提供されており、企業の多くが直面する「契約したが活用が進まない」という課題に対してのアンサーを持っています。

生成AI導入をお考えの企業様はぜひナレフルチャットを選択肢の一つとしてご検討ください。

ナレフルチャット運営チーム

法人向けクローズド生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の企画・開発・運用を手がけています。

プロンプト自動生成・改善機能や組織内でのノウハウ共有機能など、独自技術の開発により企業の生成AI活用を支援しています。

「AIって難しそう...」という心の壁を、「AIって面白そう!」という驚きで乗り越えていただけるように

日々刻々と変化する生成AI業界の最新動向を追い続け、魅力的な記事をお届けしていきます。