Use Case

導入事例

若手社員中心の組織で生成AIを浸透|利用量50倍を記録した導入のポイント

【導入事例】ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社は、食事制限が必要なお客様向けに宅配食を提供する通信販売会社です。お客様一人ひとりに寄り添ったサービスを強みとし、「日本で一番栄養相談を承る会社」を目指して事業を展開しています。

2025年6月にナレフルチャットを導入し、SNSやメルマガ配信、カスタマーサポート、栄養相談業務など幅広い分野で生成AIを活用し、業務効率化と生産性向上を進めています。

今回は、マネージャーの荒木さま、常務取締役の佐々木さまに、生成AI導入の背景やナレフルチャット活用の効果についてお話を伺いました。

■導入企業と生成AIの利用状況

── はじめにウェルネスダイニング株式会社の事業内容や、お二人の主な担当業務について教えてください

荒木さま:

弊社は、主に個人の腎臓病や糖尿病などで食事制限が必要なお客様を中心に、冷凍の宅配食を提供している通信販売会社です。2011年に創業し、現在15期目を迎えています。

担当業務としては、主に情報システムを担当しており、AIやDXに関する業務も含めて日々取り組んでいます。加えて、経理や労務も担当しています。

佐々木さま:

私は、常務取締役として、カスタマーサポートチームやマーケティング・事業企画チームを管掌しています。加えて、システム開発やプロジェクトマネジメント(PM)の経験を活かし、荒木とともに情報システム業務にも携わっています。

── ナレフルチャット導入前も生成AIの業務活用は行っていましたか?

荒木さま:

会社として特定の業務に生成AIを活用するという形ではなく、個人の裁量で生成AIツールを活用していました。例えば、社員が個別でChatGPTやCopilotを使用して、文章作成やメールの添削、書類作成を行ったりしていました。ただ、個別で使用する生成AIツールでは、お客様や会社の情報が漏洩するリスクがあるのではないかという懸念はありました。

佐々木さま:

弊社は、コールセンター部門があるので、そこでの通話内容を自動テキスト化し、それを生成AIで要約するといった取り組みなども行っていました。一方で、個別の日々の業務では、従業員が無料版のChatGPTを自由に使用するなど統一性がなく、セキュリティ上の課題を感じていました。

── 生成AIの導入や業務活用を検討することになった背景を教えてください

佐々木さま:

私自身、仕事だけではなく、従業員にはプライベートも充実させて欲しいと思っています。その実現手段の一つとしてAI活用に注目しました。

最初は電話対応業務から導入を始め、次のステップとして社員の残業削減や業務効率化を目的に生成AIの活用を検討しました。

特に弊社は新卒採用中心で、社員の平均年齢は26歳と非常に若い組織です。

社員のワークライフバランスを大切にしながら、より良い働き方を追求しています。

その実現のためには、生産性向上につながる生成AIの活用が鍵になると考えています。

生成AI導入には「人がやらなくてもよい作業を減らし、コアな業務に集中できる環境を整える」という狙いもあります。若手社員がより活躍できるよう、そのサポート役として生成AIを位置づけています。

■ナレフルチャット導入の背景

── 「ナレフルチャット」導入以前から他ツールで生成AIを導入していたとのことですが、ナレフルチャットを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

荒木さま:

生成AIを業務で活用するにあたり、まずはセキュリティリスクに強いツールを導入したいと考えていました。そこでセキュリティに特化した生成AIツールを探していたところ、「ナレフルチャット」に出会いました。

佐々木さま:

2人でさまざまな生成AIツールを調べていましたが、なかなか納得できるものがなく…。

そんな中、偶然Facebookの広告で「ナレフルチャット」を見つけ、これは良さそうだと感じて荒木に紹介したのがきっかけです。

──数ある生成AIツールの中からナレフルチャットを選んだ理由や決め手を教えてください

荒木さま:

複数の生成AIツールを比較した中で、決め手となったのは料金体系です。

多くのツールが「1アカウント○円」や「○アカウント単位で○円」という固定料金制を採用していたのですが、ナレフルチャットは従量課金制で、利用頻度に応じてコストを抑えられるため、使用量に差がある社員がいても無駄がなく、将来的に利用者が増えても安心して導入できると判断しました。

佐々木さま:

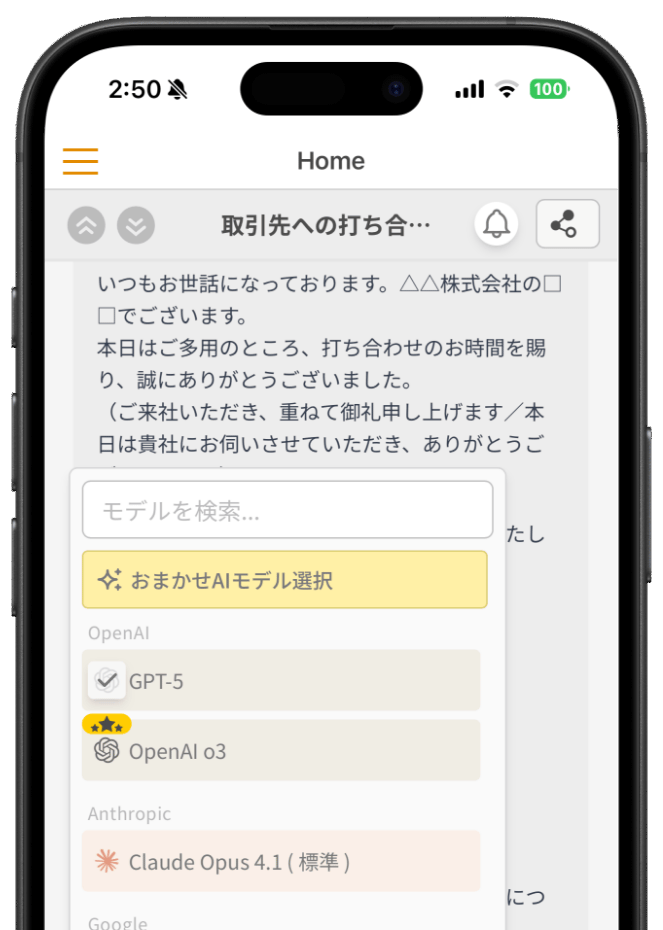

料金はもちろんのこと、UIの面でも優れていたのが大きな決め手です。

ナレフルチャット導入前に試した他の生成AIツールは、ただChatGPTの画面をAPIで提供しているだけのようなものが多く、積極的に使いたいと思える工夫がありませんでした。

一方、ナレフルチャットは動画コンテンツや簡単なプロンプト作成機能など、従業員が「使ってみたい」と感じられる工夫がされており、ツールの利用を促進する仕組みが整っていたのもポイントでした。

■ナレフルチャット導入後の効果

──ナレフルチャットの導入効果を教えてください

荒木さま:

私は直接の担当ではありませんが、カスタマーサポート部門で大きな効果が出ています。

その部署が担当しているSNSやメルマガの配信では、毎回テーマや内容を考えるのが大変だったそうですが、現在はナレフルチャットにアイデアを提案してもらったり、アドバイスを得たりすることで、業務負担が大幅に軽減されたと聞いています。

社員からも「とても助かっている」と好評です。

また、個人的な経験としては、直近で初めてプログラミングのスクリプトを作る機会があったのですが、ナレフルチャットの使用で無事に対応することができました。スクリプト作成は未経験だったので、ナレフルチャットがなければ対応が難しかったと思います。

──現在導入いただいているナレフルチャットは、社員全員に提供していますか?

荒木さま:

全社員に提供していて、現在の利用者数は44名です。

今年6月から利用を開始しましたが、管理画面を確認すると、毎月利用量が増加しているのを実感しています。特に先月は、導入から2ヶ月目にして初めて利用量の上限に達し、社内での活用が着実に広がっていることを感じています。

──従業員への生成AIツール浸透に関して苦労はありましたか?

荒木さま:

導入当初は、積極的に使えている人もいる一方で、あまり活用できていない人もいるという状況でした。特に従業員から「何に使えば良いのか分からない」、「使ってみても期待通りの回答が得られない」といった課題がありました。

そこで現在は、3~4人の小グループに私も加わり、計5人ほどでディスカッションを行う取り組みを進めています。各自が「自分はこう使っているけれど、みんなはどう使ってる?」と発表し合い、活用方法を共有することで、生成AIツールの利用ハードルを下げていく工夫をしています。このディスカッションは週1回実施していて、社内で少しずつ生成AIの浸透が進んでいると感じています。

実際、導入直後の月はナレフルチャットの利用量が低かったのですが、次の月には利用量が約50倍に増加するなど、取り組みの成果が数字にも表れています。

──導入前と比較して、従業員の生成AIリテラシーに変化はありましたか?

荒木さま:

確実に向上していると思います。ナレフルチャットの導入初期には、「ナレフルチャットを試したけど使わなくなった」という社員もいました。

しかし、周囲がナレフルチャットを活用して成果を上げる事例が増えるにつれ、一度離れた人たちも再び使い始めるようになっています。

最近では、ミーティング中に「これをナレフルチャットに聞いてみよう」といった提案が自然と出るようになり、生成AIが業務の一部として浸透してきたと感じています。

■今後の展望

──事業展開やビジョンにおいて、ナレフルチャットのような生成AIツールの可能性や期待する点を教えてください

佐々木さま:

これまでは業務効率化を目的に生成AIツールを活用してきましたが、今後はお客様への付加価値を提供する手段としての可能性も感じています。

私たちの業界全体を見ても、生成AIツールの活用はまだ活発ではありません。

だからこそ、こうした取り組みを早期に進めることで、他社との差別化や競争優位性を発揮できるのではないかと感じています。

──今後の事業展開、展望があれば教えてください

佐々木さま:

経営として売上や利益目標を掲げていますが、それ以上に「弊社が存在する意義」をしっかりと際立たせていきたいと考えています。弊社が目指すのは、「日本で一番栄養相談を承る会社」になることです。

ご病気で食事制限が必要なお客様にとって、食事管理は心身ともに負担が大きいものです。そんな方々が気軽に栄養に関する相談をできる場として、弊社を活用いただきたいと思っています。

「日本一」という基準は定義が難しい部分もありますが、その実現に向けて、人の力に加え、生成AIを活用しながらサポートの幅を広げていくことが重要だと考えています。

今後はAI活用をさらに進めながら、この業界を盛り上げ、「日本一の栄養相談サービス」を目指していきたいと思います。

──最後に、生成AIを活用する重要性について感じていることや、他社に向けて伝えたいメッセージがあればお願いします

荒木さま:

生成AIを活用することで、生産性が確実に向上することを実感しています。

ただ、導入前には「社内で普段から生成AIを使っている社員が少ないから、会社に導入するのは難しい」といった話を知人から聞いたこともありました。

でも、実際に導入してみると、成功体験を持った社員がどんどん利用を広げていくのを目の当たりにしました。

まずは試してみること、そして従業員に「使ってみよう」と思わせる機会を作ることが非常に重要だと感じています。当社もナレフルチャットを導入して、大きな効果を得ています。同じように、他社の皆様にも生成AIをぜひ活用して、その可能性を実感していただきたいと思います。