PLUS

生成AIコラム

ChatGPTのメリット・デメリットとは?注意点や有料プランの違いを解説

はじめに

「ChatGPTを使ってみたいけど、実際どんな効果があるの?」「デメリットはないの?」「有料プランに課金すべき?」こうした疑問を持つ方は多いでしょう。

ChatGPTは業務効率化や日々の生活の補助に役立つツールですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。また、無料版と有料版では機能に大きな違いがあるため、自分に合ったプランを選ぶことが重要です。

本記事では、ChatGPTのメリット・デメリットから有料プランの詳細まで、これから使い始める方に向けて分かりやすく解説します。正しい知識を身につけて、ChatGPTを効果的に活用していきましょう。

生成AIの導入をお考えの企業様へ

ナレフルチャットは企業の生成AI活用を安全かつ効率的に支援するツールです。 セキュリティ対策から社内浸透まで、AI導入をトータルサポートいたします。 企業でのAI活用を検討している方は、こちらをご覧ください。ChatGPTとは

ChatGPTは、OpenAI社が開発した生成AIです。普通の会話をするように質問すると、まるで人間のように答えてくれます。文章作成から要約、翻訳まで、幅広い作業をサポートしてくれるのが特徴です。

2022年11月に公開されて以来、読者の皆さんもご存じの通り、世界中で爆発的に普及しました。今では個人の日常使いから企業の業務効率化まで、様々な場面で活用されており、全世界で利用者は約7億人を超える見通しです。

参照:「OpenAI、ChatGPT利用者7億人に 前年比4倍に増加」日本経済新聞

ChatGPTを使用するメリット

ChatGPTを使うことで、日々の作業が驚くほど楽になります。どんな場面でどう役立つのか、具体的に見ていきましょう。ここでは、代表的な以下の5つのメリットについて紹介します。

- 検索の効率化を図れる

- 業務の効率化を図れる

- 多角的な視点でアイデアを得られる

- 業務の質の向上・標準化を図れる

- サービス品質・顧客満足度の向上を図れる

検索の効率化を図れる

GoogleやYahooで検索すると、たくさんのサイトが出てきて結局どれを見ればいいか迷うものです。ChatGPTなら、質問に対してダイレクトに答えてくれるので、情報収集の時間がグッと短縮できます。

たとえば「新人研修のプログラム作成手順を教えて」と聞けば、複数のサイトを見比べる必要なく、体系的な手順を教えてくれます。ただし、情報の正確性については後で説明するデメリットもあるので、重要な判断をする際は他の情報源でも確認することをおすすめします。

業務の効率化を図れる

資料作成、議事録まとめ、メール文面作成など、時間のかかる作業をChatGPTがサポートしてくれます。特に定型的な業務では、大幅な時間短縮が期待できます。

主に事務作業時間を大幅に短縮できるため、浮いた時間をより創造的な業務や重要な判断が必要な作業、顧客とのコミュニケーションの時間に使えるのは大きなメリットです。

多角的な視点でアイデアを得られる

企画立案やブレインストーミングで行き詰まった時、ChatGPTは新しい視点を与えてくれます。人間だけでは思いつかない発想や、異なる業界の事例を参考にした提案など、多角的な視点でのアイデアを得られるのがメリットです。

新商品の企画で悩んでいる時、ChatGPTに相談すれば、競合分析から顧客ニーズの深掘りまで、様々な角度からのアプローチを教えてくれます。一人で考えていては出てこないアイデアに出会えることも多く、創造性を高める強力なパートナーになります。

業務の質の向上・標準化を図れる

適切なプロンプトを用意すれば、経験やスキルレベルに関係なく、誰でも質の高い成果物を作成できます。これにより、チーム内での品質を一定に保てるのが大きなメリットです。

顧客対応のメール作成を例に挙げると、新人でもベテランと同等の丁寧で適切な文面を作成できます。プロンプトの精度を高めることで、組織全体のコミュニケーション品質向上にもつながります。

サービス品質・顧客満足度の向上を図れる

ChatGPTをカスタマーサポートやFAQ対応に活用すれば、24時間365日の迅速な顧客対応が実現します。人的リソースの制約を超えて、安定したサービス提供が可能になるのがメリットです。

深夜や休日の問い合わせにも適切な初期対応を提供できるため、顧客満足度の向上が期待できます。またChatGPTを活用することで、機械的に顧客からの反応を収集しやすいため、サービス品質向上のための分析にも繋がるでしょう。

ChatGPTを使用するデメリット・注意点

ChatGPTには多くのメリットがある一方で、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。事前に把握しておくことで、トラブルを避けながら安全に活用できるようになります。

ここでは、代表的な以下の5つのデメリット・注意点を紹介します。

- 情報が正確でない場合がある

- 同じ質問をしても回答が異なる

- 最新情報にはアクセスできない

- 情報漏洩のリスクがある

- 指示が適切に回答に反映されないことがある

情報が正確でない場合がある

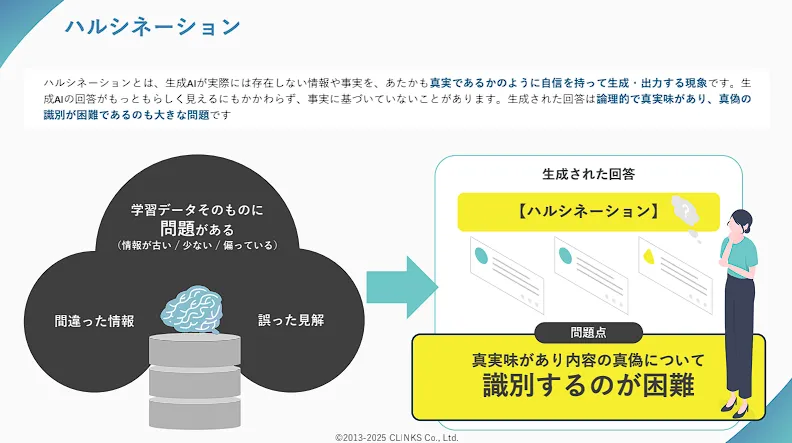

ChatGPTは学習データに基づいて回答を生成するため、間違った情報を堂々と提示する場合があります。特に医療や法律といった専門性の高い分野では、正確性に欠ける回答をする可能性が高くなります。

この問題が起きる理由は、ChatGPTが「情報の正しさを判断する能力」を持たないことにあります。Web上に存在する様々な情報を学習しているため、間違った情報も正しい情報として学習し、それを自信満々に回答してしまうのです。

また、ハルシネーションと呼ばれる、生成AIが実際には存在しない情報や事実をあたかも真実であるかのように回答してしまう現象も大きな問題です。

これらを真に受けたまま、その情報を公の場に発信してしまっては、社会的信用の低下や経済的な損失を引き起こす可能性があります。そのため、重要な判断を伴う場面では、必ず専門家や信頼できる情報源で確認することが大切です。

同じ質問をしても回答が異なる

ChatGPTに同じ質問を繰り返すと、毎回微妙に異なる回答が返ってきます。これは実はバグではなく、システムの仕組み上、意図的に設計されているのです。

ChatGPTは回答する言葉を選ぶ際、最も確率の高い(最も正しい)選択肢だけでなく、時々確率の低い(正しくない可能性がある)選択肢を選ぶことがあります。「今日は何を食べようかな?」と聞いた時、毎回「ご飯」と答えられても困るように、この「ちょっとしたランダム性」があることで人間らしい多様性のある対話を実現しているのです。ただし、業務で一貫した回答が必要な場面では、複数回質問して回答の一貫性を確認することをおすすめします。

ChatGPTのこうした仕組みについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

参考記事:うさぎでもわかる ChatGPTの仕組み AIの中身をやさしく解説!

最新情報にはアクセスできない

ChatGPTの学習データには「カットオフ」と呼ばれる期限があり、それ以降の最新情報については回答できません。これは、AIモデルの学習が特定の時点までのデータに基づいて行われるためです。各モデルのカットオフ日については、OpenAI公式サイトのプラットフォームのページで確認することが出来ます。

そのため、例えば「今年の税制改正の内容」や「最新の業界動向」などについては、正確な情報を得られない可能性があります。ただし、ChatGPTの有料プランではWeb検索機能を使って最新情報にアクセスできるようになっています。また、Perplexity AIのようにリアルタイム検索に特化したAIツールを併用することで、この制限を補うことも可能です。

ですが、リアルタイムの情報が必要な場合は、公式サイトやニュースサイトなど、最新情報を扱う情報源も確認することが重要です。

ChatGPTで最新情報にアクセスする方法については以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

参考記事:ChatGPTの学習データはいつまで?最新データを取得する3つの方法も解説

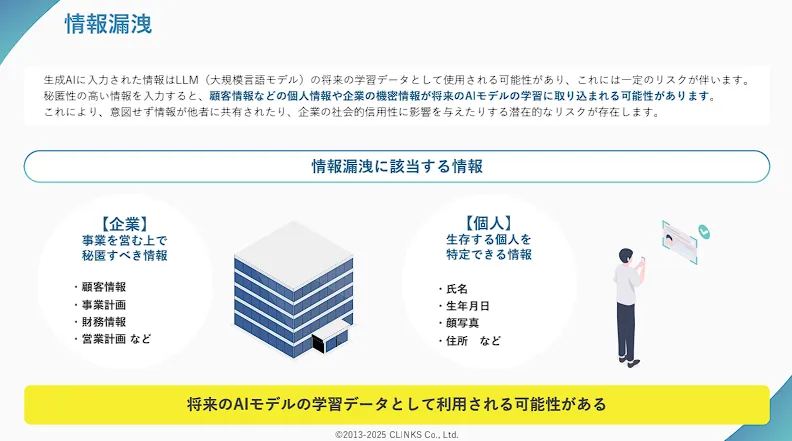

情報漏洩のリスクがある

ChatGPTとの対話内容は、サービス改善のためにOpenAI社によって利用される可能性があります。機密情報や個人情報を含む内容を入力すると、意図しない情報漏洩につながるリスクがあります。

企業利用においては、顧客の個人情報や財務情報、未発表の商品・サービス情報、社内の機密事項などは入力しないよう注意が必要です。

指示が適切に回答に反映されないことがある

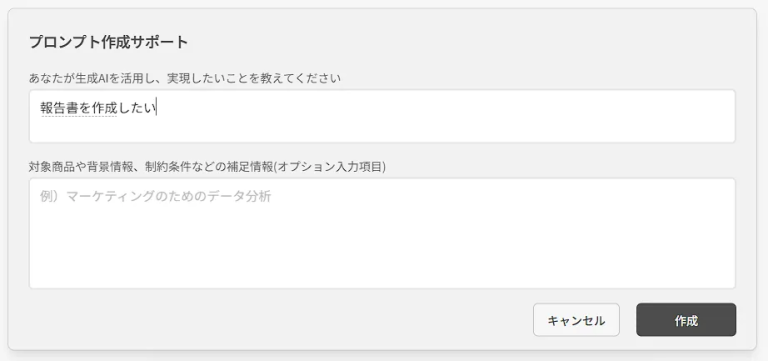

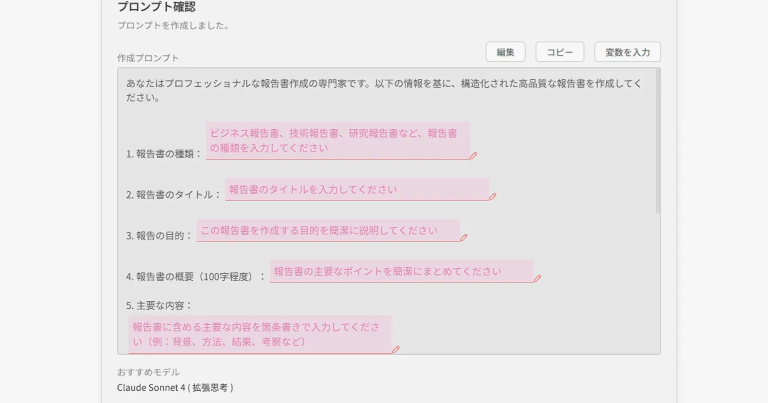

ChatGPTから期待する回答を得るためには、明確で具体的な指示(プロンプト)が必要です。曖昧な指示では、意図しない結果が返ってくることがあります。

具体の業務に活用できる回答を得るためには、具体的な条件や背景などの前提情報を明確にしたうえで、回答形式を指定することが重要です。例えば「報告書を作成して」よりも「営業部向けの月次売上報告書を、グラフ付きで3ページ以内にまとめて」といった具体的な指示の方が、より期待に近い結果を得られます。

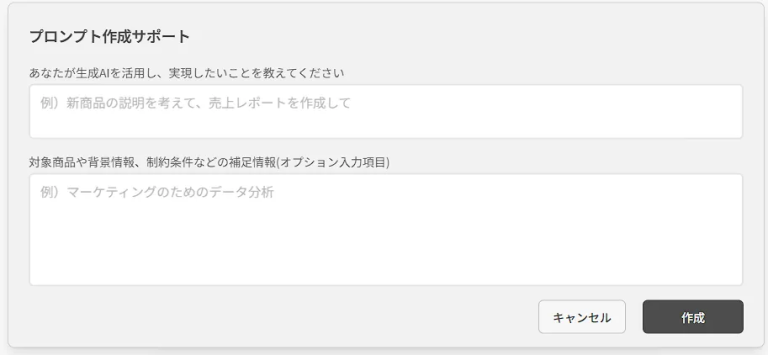

プロンプト作成に不安がある場合は、特許取得済みのプロンプト自動作成・改善機能がある「ナレフルチャット」の活用をご検討ください。

ナレフルチャットでは、上記のように生成AIを活用して実現したいことを入力するだけで、適切な回答を得るためのプロンプトを作成することが可能です。

出力例

ナレフルチャットについては、以下のページで詳しく紹介しておりますので、ご参照ください。

ChatGPTの有料プランのメリット

ここまで、一般的にChatGPTを活用する際のメリットデメリットについて紹介してきました。ですが、ChatGPTには無料版と有料版があり、それによってもメリットは異なります。ここからは、有料プランの特徴と、それぞれの利用メリットを詳しく見ていきましょう。

ChatGPTのプラン

ChatGPTは現在、個人向けと法人向けを合わせて5つのプランを提供しています。

表の月額料金の日本円は、2025年9月現在の価値です。

| プラン名 | 対象 | 月額料金(USD/日本円) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Free(無料版) | 個人 | 無料 | GPT-5 への制限付きアクセス、ファイルアップロード・画像生成など一部機能あり。 ただし利用制限あり。 |

| Plus | 個人 | $20/約2,960円 | Freeより機能・利用量拡大、利用者混雑時の優先利用など。 |

| Pro | 個人 | $200/約 29,600円 | メッセージ・アップロード・画像生成などの無制限利用。高度な推論が可能。 |

| Business | 法人 | $25/人/月(年額課金)/約3,700円 $30/人/月(月額課金)/約4,400円 | 無制限のメッセージ利用が可能。 管理機能、セキュリティ強化。 データ分析・記録モードなどのビジネス機能搭載。 |

| Enterprise | 大企業 | 要相談(目安:$50-60/人/月/約7,500~9,000円) | 高度なセキュリティ機能を搭載。年中無休の優先サポートなど拡張性も兼ね備える。 |

なお、以前「Team」と呼ばれていた法人向けプランは、2025年8月29日に「ChatGPT Business」に名称変更されています。機能や料金体系に変更はありませんが、新規申し込みや契約更新の際はBusinessプランとして案内されます。

詳しくは、OpenAIのHPにて比較されていますので、ご参照ください。

ChatGPT Plus・Proのメリット

個人向けでは3つのプラン(無料版・Plus・Pro)がありますが、それぞれ異なる機能と制限があります。

| 無料版 | Plus | Pro | |

|---|---|---|---|

| GPT-5(最新モデル)アクセス | 制限あり (混雑時に制限) | 常時利用可 | 常時利用可 +高度推論モード対応 |

| 利用回数制限 | 厳しめ(短時間で上限到達あり) | 高頻度で利用可(通常利用なら十分) | 実質無制限に近い |

| 応答速度 | 標準的 | 高速 | 最高速 |

| 高度な推論モード | × | × | ○(長文・複雑な分析に強い) |

Plusプランがおすすめの人

・定期的にChatGPTを活用する個人事業主やフリーランス

・レポート作成や記事執筆など、高品質な文章を作成したい人

・1日数十回程度の利用で十分な人Plusプランは個人利用において最も価格と性能のバランスが取れたモデルです。無料版の「混雑時に使えない」「すぐ回数制限にかかる」といったストレスが解消されるのがメリットと言えるでしょう。

無料版では制限されるGPT-5の高品質な回答を安定して利用できるため、ビジネス用途でも十分活用できます。

Proプランがおすすめの人

・毎日大量にChatGPTを使う研究者やコンサルタント

・データ分析・長文解析・複雑な推論を頻繁に行う人

・最速の応答と最大性能を求めるヘビーユーザーProプランは高度な推論モードを利用でき、数万文字規模の長文処理や複雑なステップを要する課題にも対応可能です。利用回数制限もないため、業務の中心で積極的に活用したい方やヘビーユーザーには最適です。

ChatGPT Business・Enterpriseのメリット

法人向けの2つのプランは、組織内で安全かつ効率的な活用をするための機能が充実しています。個人プランとは異なり、セキュリティと管理機能に重点を置いた設計になっているのが特徴です。

| Business | Enterprise | |

|---|---|---|

| GPT-5(最新モデル)アクセス | 〇 | 〇 |

| 利用回数制限 | 無制限 | 無制限(+拡張コンテキスト対応) |

| セキュリティ | 個人情報保護法に対応したセキュリティ | エンタープライズレベルの高度な制御 |

| サポート | 限定的 | 24時間優先サポートなど実装 |

Businessプランがおすすめの企業

・中小企業から中堅企業(50-500名規模)

・基本的なセキュリティ要件がある組織

・コストを抑えつつAI活用を始めたい企業Businessプランは1ユーザー25ドルor30ドル(約3,700or4,400円)で導入可能。組織でのChatGPT活用に必要な機能を手頃に利用できます。利用状況の可視化、データ学習利用の除外、SSO対応など、企業導入の基本要件をしっかりカバーしているのが魅力です。

Enterpriseプランがおすすめの企業

・大企業や金融・医療などの情報の規制が厳しい業界

・高度なセキュリティ・コンプライアンス要件がある組織

・自社専用のAIモデル構築を検討している企業Enterpriseプランの費用は要見積もりで、大企業や情報の規制が厳しい業界に最適化されています。拡張コンテキストにより長文や大容量データに対応し、高度な管理機能も利用可能。24時間優先サポートがあるので、大規模導入や全社展開を安心して進められます。

法人向けプラン利用時の注意点

法人でChatGPTを導入する際は、技術面だけでなく運用面での準備も重要です。

ここでは代表的な注意点を2点紹介します。

- 利用者数とコストが比例する

- 社内浸透させる準備が必要

利用者数とコストが比例する

法人向けプランは、利用者数に応じて月額費用が発生します。最安値のBusinessプランの場合でも、1ユーザーあたり月額25ドル(約3,700円)のため、大規模な組織では相当な費用負担となります。

コスト管理のポイント

・導入前に利用者数把握と費用対効果の検討が必要

・段階的導入で効果を測定しながら拡大する

・特定部署から始めて成果確認後に全社展開する

・ROI(投資対効果)を定期的に測定する段階的な導入を行い、効果を測定しながら利用者数を拡大していく方法が有効です。まずは特定の部署やプロジェクトから始めて、成果を確認してから全社展開を検討するのが賢明でしょう。

社内浸透させる準備が必要

ChatGPTを組織全体で効果的に活用するためには、従業員への教育と運用ルールの策定が不可欠です。ツールを導入しただけでは期待した効果は得られません。

導入準備の必須項目

・利用ガイドラインの作成と周知

・セキュリティルールの策定

・効果的なプロンプトの共有

・定期的な研修や勉強会の実施特に、どのような情報を入力してはいけないかのルールを明確にし、全従業員に徹底することが重要です。また、部署ごとの活用事例を共有することで、より実践的なスキル向上を図ることができます。

安全かつ効果的なAI活用を実現する「ナレフルチャット」

ChatGPTの導入を検討される企業には、セキュリティ面での不安やプロンプト作成の難しさ、社内浸透の課題があることでしょう。

これらの課題を解決するのが、ナレフルチャットです。

ここでは、代表的な3つの特徴について紹介します。

- 企業利用に特化したセキュリティ対策

- プロンプト作成・改善機能

- 円滑な社内浸透のサポート

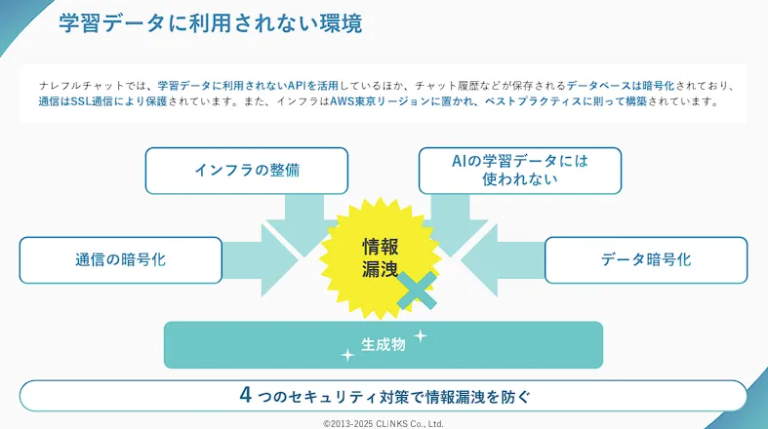

企業利用に特化したセキュリティ対策

ナレフルチャットは、企業での安全な生成AI活用を前提として設計されています。生成AIの専門知識がなくても、セキュリティ対策のとれた環境を簡単に構築できるのが特徴です。

API活用により入力データが学習に使用されることを防止し、機密情報の保護を実現します。

主なセキュリティ機能

- API活用による入力データの学習防止

- SSO、SAML認証によるセキュアな環境構築

- 機密データの保護による情報漏洩の防止

- 企業が求めるコンプライアンス要件への対応

企業の機密情報を扱う際も安心して利用でき、金融や医療などコンプライアンスが厳しい業界でも安心です。ナレフルチャットは、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながらAIの恩恵を最大限に活用できる環境を提供します。

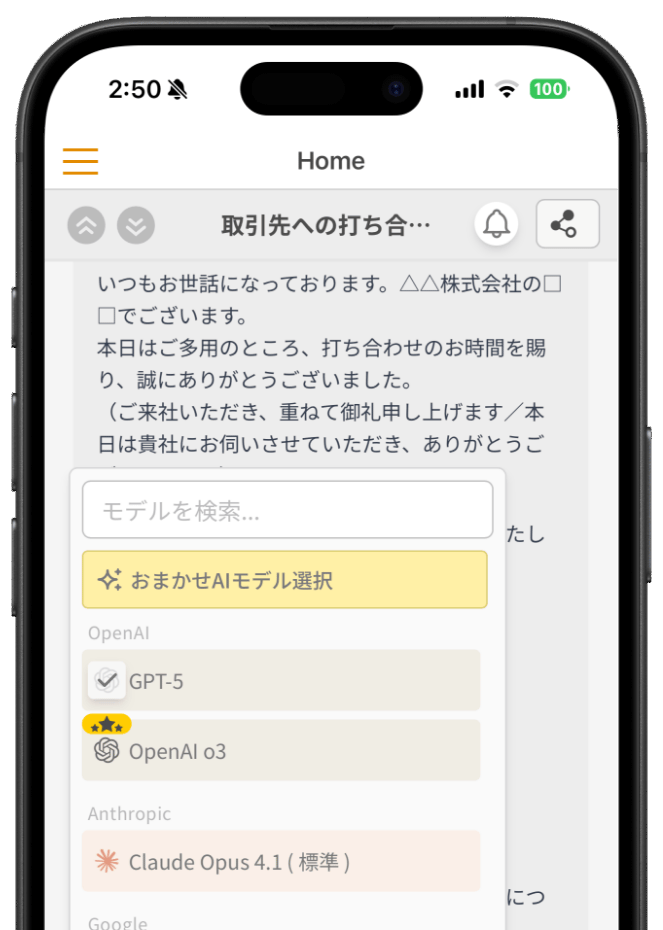

プロンプト作成・改善機能

効果的なプロンプト作成は生成AI活用の成否を分ける重要な要素ですが、ナレフルチャットなら初心者でも高品質な成果物を得られます。特許取得済みのプロンプトの自動生成と改善機能により、時間をかけて調整する必要がありません。

また、プロンプト内容に合わせて最適な生成AIモデルを自動選択されるため、回答精度が大幅に向上します。

プロンプト支援機能

- プロンプトの自動生成と改善サポート

- 最適な生成AIモデルの自動選択

- OpenAI、Google、Perplexity、Anthropic、xAIの各モデルに対応

生成AIを活用して実現したいことを入力するだけで適切なプロンプトが作成できるので、ゼロからプロンプトを考えたり、出力結果をもとに人力で調整する必要がなく、導入初日から生産性向上を実感できます。プロンプトエンジニアリングの知識がなくても、実践的な活用が可能です。

円滑な社内浸透のサポート

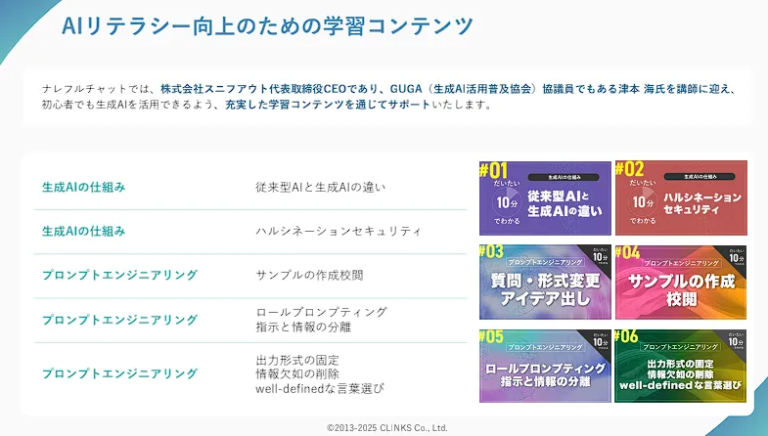

導入時の研修から運用後の継続サポートまで、組織全体での生成AI活用を包括的に支援します。生成AIのプロが講師として開設した学習コンテンツにより、初心者でもリテラシー向上が可能です。

他にも、社内浸透に向けて様々なサポート機能がナレフルチャットには備わっています。

社内浸透支援機能

- 初心者向けの充実した学習動画コンテンツ

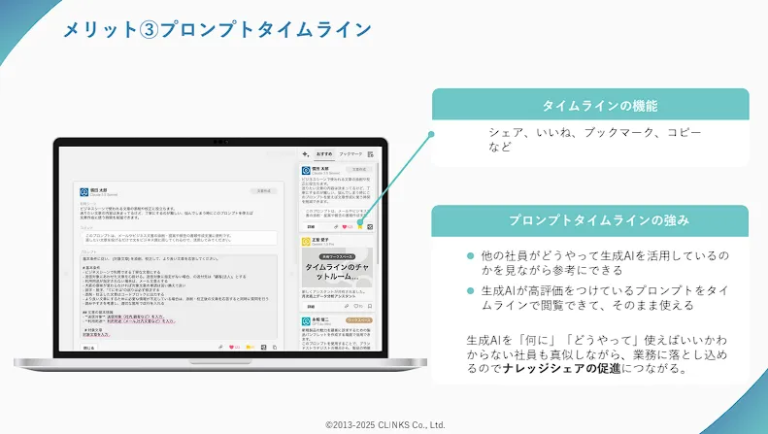

- プロンプトタイムラインによる社内ナレッジシェア

- ユーザー数無制限による全社導入の実現

月額でユーザー登録無制限のため、全社で統一したタイミングで導入することが出来ます。また、特許取得済みのプロンプトタイムライン機能によって、生成AIを「何に」「どうやって」使えばいいかわからない社員も、他の社員の活用方法を真似することができるため、社内浸透を大きく推進します。

ChatGPTの課金を検討している企業は、より包括的なサポートが受けられるナレフルチャットもぜひご検討ください。

ナレフルチャット運営チーム

法人向けクローズド生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の企画・開発・運用を手がけています。

プロンプト自動生成・改善機能や組織内でのノウハウ共有機能など、独自技術の開発により企業の生成AI活用を支援しています。

「AIって難しそう...」という心の壁を、「AIって面白そう!」という驚きで乗り越えていただけるように

日々刻々と変化する生成AI業界の最新動向を追い続け、魅力的な記事をお届けしていきます。