Use Case

導入事例

属人化を防ぎナレッジを組織に蓄積|金融グループ企業が進める段階的AI導入術

【導入事例】きらぼしシステム株式会社

きらぼしシステム株式会社は、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ傘下のシステム会社として、金融機関向けのシステム開発・保守・運用支援サービスを提供する企業です。162名の役職員が在籍し、グループ内金融機関だけでなく、法人顧客へのソリューション提案も行っています。

2025年1月にナレフルチャットを導入し、現在は営業部門と開発部門を中心に約25名が活用中。提案資料作成やプログラム開発支援、プロンプト共有による組織的なナレッジ蓄積など、多様な業務で生成AIを活用しています。

今回は、顧客コンサルティング部で中小企業向けソリューション提案を担当されている五十嵐 正男様、五十嵐 謙一様に、ナレフルチャット導入の背景やその効果、今後の展望についてお話を伺いました。

■導入企業と生成AIの利用状況

── はじめにきらぼしシステム株式会社について教えてください

きらぼしシステム株式会社は、きらぼしグループのシステム会社として、銀行、証券、保険を含む金融機関向けのシステム開発、保守、運用支援、及び業務改善コンサルティングを提供しています。

グループ全体では現在22社あり、その中で当社は特に銀行の法人のお客様に対してソリューションサービスを提供しています。

── 主な担当業務について教えてください

私たちが所属する顧客コンサルティング部では、金融機関およびグループ外の中小企業のお客様に対するソリューション提案、要件調整、導入支援、並びに導入後の顧客検証やアップセルを担当しています。

業務としては、システム開発のマッチングを中心に、システム全般やホームページ制作などを手がけています。ナレフルチャットに関しても、10月以降、中小企業のお客様へのアプローチを計画しているところです。

── ナレフルチャット導入前も生成AIの業務活用は行っていましたか?

当部署では特に活用していませんでした。銀行本体では、メーカーから情報提供を受けるなど、情報収集レベルでは動いていたようですが、具体的なツール導入までは至っていませんでした。

当部署のお客様は中小企業様が中心ですので、生成AIよりもまずDXによる業務効率化の提案に注力していた状況でした。

── 生成AIの導入や業務活用を検討することになった背景を教えてください

金融業務はドキュメント処理が多く、効率化のニーズが高い一方で、規制対応とのバランスが重要です。金融庁からの指導なども踏まえ、AI利用に関する検討が増えている状況でした。

当社のスタンスとして、「自分たちが使ったことのないものは市場に提供しない」という方針があります。まずは社内で使ってみて、その有効性やリスクを把握した上で、お客様への提案につなげていくべきだと考えました。

■ナレフルチャット導入の背景

── ナレフルチャットを知ったきっかけは何でしたか?

きらぼしグループのデジタル戦略アドバイザーを通じて、CLINKSからご紹介いただきました。

デモンストレーションを見た際、非常に使い勝手が良く、直感的に操作できる点が印象的でした。

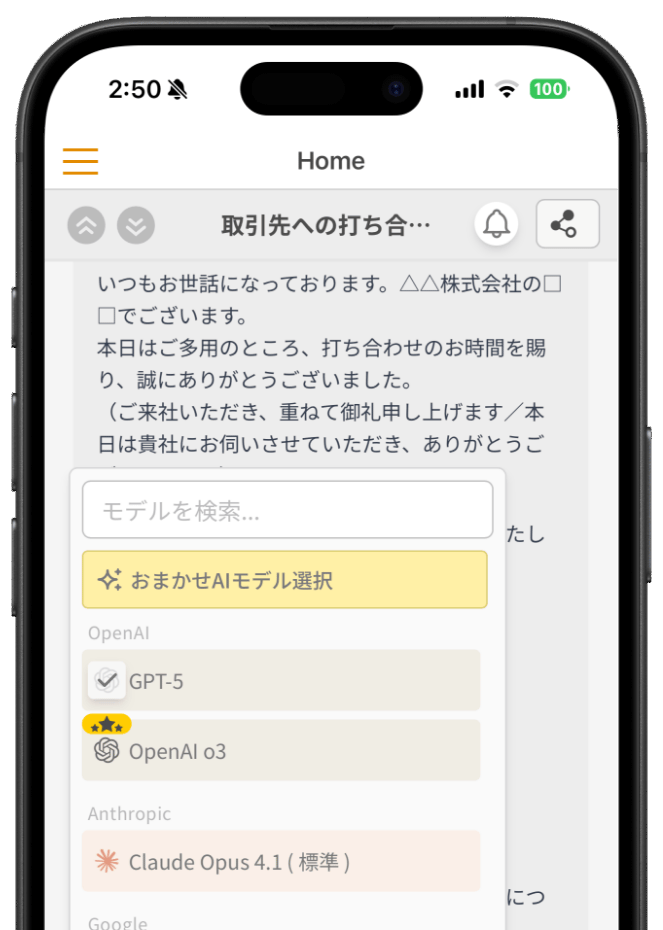

AIツールをあまり使ったことのない者でも、入口からスムーズに入っていける設計になっていました。また、複数の生成AIモデルを使い分けられる点も、ナレッジを高める上で大きなメリットだと感じました。

導入時期は2025年1月で、当時は「AI」という言葉が主流の中、「生成AI」という言葉にフレッシュさを感じたことも印象に残っています。

── 数ある生成AIツールの中からナレフルチャットを選んだ理由や決め手を教えてください

最大の決め手は、発展性への期待でした。

営業担当の方から、1月時点でまだ実装されていなかった議事録機能が追加される予定だと伺い、今後の進化に大きな期待を持てました。

複数のAIモデルを選択できる点も他のツールにはない魅力です。自動でおすすめのモデルが提案される機能もあり、モデルによってクレジット消費量は異なりますが、用途に応じて最適なものを選べるのは便利です。

また、管理画面の使いやすさも評価ポイントでした。ユーザーの追加や文字数制限の設定など、管理機能が直感的で分かりやすく、運用しやすい設計になっています。

セキュリティ面については、金融業界という特性上、個人情報を扱うため慎重に検討しましたが、ツールがしっかりと担保されている点を確認できました。

── ナレフルチャットを社員全員に提供していますか?

現在は162名の役職員(2025.4.1 時点)のうち、約25名に提供しています。営業のフロント部門と、AIに興味を持っている開発部門の一部メンバーが中心です。

組織全体への配布が理想ですが、現在はPoC段階から本格運用への移行中という位置づけで、段階的に拡大していく予定です。今は使いたい人が申請して利用する形をとっています。

■ナレフルチャット導入後の効果

── ナレフルチャットの導入効果を教えてください

1. ドキュメント作成時間の短縮

提案資料の作成などで大幅な時間短縮を実現しました。提案書の品質も安定し、お客様へのレスポンス向上にもつながっています。

2. プログラム開発での活用

開発部門では、コードの解説機能が特に役立っています。担当者が異動した際の引き継ぎでも、AIがコードを解説してくれるため、新しい担当者が自ら理解を深められます。また、プログラム作成時も、対話形式で知識を積み上げながら進められるため、他のメンバーに確認する時間を大幅に削減できています。

3. プロンプト自動作成機能の活用

チェックシートなど、ボリュームの多い成果物を作成する際、短文の指示では曖昧な結果になりがちですが、プロンプト自動作成機能を使うことで、詳細で自分の意図に近いものが生成できるようになりました。

4. ナレッジの共有と平準化

先月、私が作成した提案資料について他のメンバーから「どうやって作ったのか」と質問があった際、プロンプト共有機能を使って即座にノウハウを共有できました。共有されたプロンプトをそのまま利用することで同じような資料が作成でき、属人化の防止に繋がるなど、組織全体でのAI活用が進んでいると実感しています。

── 従業員へのAIツール浸透に関して苦労はありましたか?

1. 出力精度の担保

初期は生成結果の正確性とコンプライアンス上の公正性を担保するため、必ず人がチェックする運用を整備しました。初めて導入するツールのため、慎重に進める必要がありました。

2. データ取り扱いルールの整備

営業部門として顧客情報を扱うため、誤って個人情報を入力しないようガイドラインを整備しました。禁止事項やアクセス権限など、手探りの中で進めた部分は苦労しました。

ツール自体は外部に情報が漏れない設計になっていますが、顧客の名前や資産情報などは、より慎重に扱うよう重要性を考慮しながら運用しています。

3. 社内の抵抗感の解消

「AIに仕事が奪われるのではないか」という不安を持つメンバーもいました。教育や事例紹介を通じて、AIは業務を奪うものではなく、サポートするツールであることを説明しました。

また、AIの正しい理解を促すため、ナレフルチャット内の動画講習コンテンツも活用しました。この教育コンテンツがあることは大きなメリットだと感じています。

── 導入前と比較して、従業員の生成AIリテラシーに変化を感じていますか?

大きな変化を感じています。

当初は日常的にAIを活用する社員は少ない状況でしたが、実際に使ってみて「こんなに便利なのか」「時間短縮になる」と実感したメンバーからどんどん活用が広がっていきました。

実務でのハンズオン経験を通じて、どういう指示(プロンプト)を出せば有効な回答が得られるかの理解が深まり、日々の業務でAIを活用することが当たり前になってきています。

業務効率化だけでなく、問題設定力やアウトプットの検証力も向上していると感じており、成果物の質と作成時間の両面で改善が見られます。

■今後の展望

── 御社の事業展開において、ナレフルチャットのような生成AIツールの可能性や期待する点を教えてください

1. 短中期的な展望

中小企業向けのソリューション展開を計画しています。社内で実践を重ね、AIツールの活用ノウハウを蓄積した上で、お客様への展開を進めていきます。

ナレフルチャットのテンプレートや教育コンテンツを活かして、業界別のテンプレート集を共同で作成できれば、お客様にとって有益なサービスになると考えています。

また、営業支援の強化として、CRMとの連携、提案書のドラフト生成、FAQの自動更新などを進め、お客様への迅速な対応を実現したいと考えています。

2.中長期的な展望

生成AIを組み込んだ付加価値サービスの開発を目指しています。

例えば、顧客向けの業務改善レポートの自動作成や、リスク指標の簡易レポーティング支援などを開発し、グループ内での活用はもちろん、将来的には外部への提供も視野に入れています。

業務効率化だけでなく、AIがもたらす新しい業務フローを確立し、中小企業が容易にAI活用できるエコシステムを提供していきたいと考えています。

最近ではAIに興味を持つお客様が増えてきており、「今はこういうことができる時代なんだ」と驚かれることも多くなっています。そうしたお客様に向けて、価値ある情報を発信していきたいですね。

── 貴社のような企業や組織に、ナレフルチャットを勧めるとしたら、どんな部分を特に推したいとお考えですか?

当社は東京きらぼしフィナンシャルグループの子会社ということもあり、グループ全体というより当社としての推奨ポイントをお伝えできればと思います。

当部署としては、まず情報収集をしっかり行い、当社にとって本当に必要なものなのかを検討することが重要だと考えています。

私たちのお客様である中小企業の中には、生成AIよりもまずDXによる業務効率化を進め、それで十分という企業も多くあります。一方で、AIに興味を持ち、情報を求めている経営者も増えています。「AIと生成AIの違いは何か」といった基本的な質問も多く、お客様が本当に求めているものを見極めながら、最適な提案をしていく段階です。

現在は社内で活用ノウハウを蓄積し、どのような形でお客様にとって価値ある情報として提供できるかを検討しているところです。

── 最後に、生成AIを活用する重要性について感じていることや、他社に向けて伝えたいメッセージがあればお願いします

生成AIは確かに注目されている技術ですが、まずは情報収集をしっかりと行い、自社にとって本当に必要なものなのかを検討することが大切だと考えています。

お客様も情報を求めています。その際、何が的確で良い情報になるのか、どのような形で生成AIを活用すべきなのか、私たち提供する側がしっかりと見定める必要があります。

当社としても、まずは社内で実践を重ね、その経験を基にお客様に価値ある提案ができるよう、引き続き取り組んでいきたいと考えています。