PLUS

生成AIコラム

ChatGPTでブログ記事作成を効率化!プロンプト例を活用シーン別に紹介

目次:

はじめに

「記事作成に時間がかかりすぎる」「毎日複数の記事を公開しなければならない」「外注費を抑えながら記事の量を増やしたい」といった悩みを抱えるブログ運営者は多いでしょう。

その課題を解決するのが、ChatGPTを活用したブログ記事作成です。適切なプロンプトを使えば、情報収集から本文執筆、校正まで、記事作成の各工程を大幅に効率化できるようになります。

本記事では、情報収集や構成作成といった準備段階の活用方法から、本文執筆やタイトル作成などの実践的なテクニック、さらにはSEO評価への影響や注意点まで、実務で使える知識を網羅的に解説します。

コピペで使えるプロンプト例やおすすめのAIも多数掲載しているので、ブログ記事作成を効率化したい方は、ぜひ参考にしてください。

生成AIの社内利用をお考えの企業様へ

ナレフルチャットは業界最安級のコストパフォーマンスで、社内の生成AI活用を支援するツールです。RAG機能により社内ナレッジと連携した記事作成が可能で、独自性のあるコンテンツを効率的に生成できます。企業のAI導入を検討している方は、こちらをご覧ください。ChatGPTでブログ記事作成はできる?

ChatGPTはブログ記事の作成に活用できますが、AIには得意な作業と不得意な作業があるため、丸投げではなく適切な使い分けが必要です。

ChatGPTが得意なのは、大量のデータから情報を整理して文章化する作業です。キーワードに関する基礎知識の収集や、構成案の下書き、本文の初稿作成などで高い効果を発揮します。

一方で、最新の検索データと連動していないため、正確なキーワード選定や検索ボリュームの調査には向いていません。また、実体験や独自の視点といった一次情報の作成も苦手分野です。

最近では生成AIの普及により、AI生成文章を見抜ける読者が増えています。特に生成AIは「文章版:不気味の谷現象」とも表現される、人間らしいようで微妙に違和感のある文章を生成してしまうことがあり、読者に不信感を与える原因になってしまいます。

こうした文章をそのまま使うと、記事の信頼性や読者との関係性に悪影響を及ぼす可能性があります。

つまり、ChatGPTは記事作成の「効率化ツール」として優秀ですが、最終的な品質は人の手による編集と確認で担保する必要があります。この前提を理解した上で、各工程に適切に活用することが重要です。

不気味の谷現象とは

ロボット工学者の森政弘氏が1970年に提唱した概念で、人間に似せたロボットやキャラクターが「ほぼ人間に近いが完全ではない」状態になると、かえって不快感や嫌悪感を引き起こす現象を指します。

完全に人間らしくなる手前の段階で、親近感が急激に低下する「谷」が生まれることから、この名前が付けられました。AI生成文章においても、論理的で整っているものの、人間特有の表現や文脈理解が微妙に欠けていることで、同様の違和感が生じることがあります。ブログ記事作成でChatGPTが活躍するシーンとプロンプト例

ChatGPTは記事作成の様々な工程で活用できます。ここでは、実際にブログ記事作成で使えるプロンプト例とともに、具体的な活用シーンを紹介します。

- 情報収集

- 構成の作成

- 本文の作成

- リード文の作成

- タイトルの作成

- 文章校正

情報収集

記事を書く前の情報収集段階でChatGPTは大きな力を発揮します。専門用語の理解を深めたり、読者像を明確にしたりする作業で時間を節約できます。

例えば、サジェストからキーワードを設定してブログ記事執筆をする際、「RAG」というキーワードが出てきたとします。ですが、ライターがそのキーワードを知らなかった場合、ChatGPTに「RAGとは何か、初心者にもわかるように300字程度で説明してください」などと指示すれば、基礎知識を短時間でインプットできるのです。

また、特定のキーワードで検索する人の特徴を、年齢層、職業、抱えている課題の観点から分析してもらうことで、ペルソナ設定の参考情報も得られます。

プロンプト例

あなたはSEOとコンテンツマーケティングの専門家です。

記事執筆前の情報収集として、指定されたキーワードについて多角的な分析を行ってください。

# 分析対象キーワード

キーワードを入力してください(例:ChatGPT RAG)

# 分析項目

## 1. キーワードの意味と定義

- このキーワードの基本的な意味

- 関連する概念や類義語

- 業界での一般的な使われ方

## 2. 検索意図の分析

以下の観点から検索意図を分類・分析してください:

- **情報収集型**:知識を得たい、理解を深めたい

- **取引型**:商品やサービスを購入・利用したい

- **ナビゲーション型**:特定のサイトやページに到達したい

- **比較検討型**:複数の選択肢を比較したい

具体的にこのキーワードで検索する人は何を求めているのか、どんな情報があれば満足するのかを明確にしてください。

## 3. ペルソナ分析

以下の項目について具体的に推定してください:

- **年齢層・性別**

- **職業・立場**

- **知識レベル**(初心者/中級者/上級者)

- **抱えている課題や悩み**

- **検索時の心理状態**

- **求めている解決策**

## 4. 記事執筆への示唆

- 記事で扱うべき主要トピック

- 避けるべき内容や表現

- 適切なトーンや文体

- 含めるべき具体例やケーススタディ

# 出力形式

各項目について箇条書きまたは段落形式で、具体的かつ実用的な情報を提供してください。キーワードの理解が深まり、ペルソナが明確になると、どんな情報を盛り込むべきか、どんな表現が適切かが見えてきます。

情報収集の段階でChatGPTを活用することで、記事の方向性を早い段階で定められるのです。

構成の作成

構成案の作成では、ChatGPTを参考情報の収集に活用できます。ただし、構成案そのものは人の手で作成することをおすすめします。

ChatGPTを使って競合記事の内容を考慮した構成のアウトラインを作成することは可能です。しかし、ChatGPTはGoogleのサジェストデータや検索ボリュームとは直接連動していないため、出力された構成案をそのまま使うのではなく、実際の検索データと照らし合わせて調整する必要があります。 むしろ有効なのは、「RAGを業務で活用している事例を5つ挙げてください」といった形で、構成案に盛り込むべき具体例を集める使い方です。

プロンプト例

あなたはSEOとコンテンツマーケティングの専門家です。ユーザーが検索意図に基づいた質の高いSEO記事を作成できるよう、構成案作成のための参考情報収集を支援します。

# 支援内容

以下の情報収集を行い、ユーザーが人の手で構成案を作成する際の参考資料を提供します:

- 記事テーマに関連する具体例・事例の収集

- 盛り込むべきトピックや切り口の提案

- 競合記事で扱われている可能性のある内容の推測

- 読者が求める情報の洞察

# 入力情報

## 記事のテーマ・キーワード

例:「RAG 業務活用」「SEOライティング 初心者」など

## 記事のターゲット読者

例:「RAG導入を検討している企業の担当者」「SEO記事を初めて書くライター」など

## 収集したい情報のタイプ

以下から選択または具体的に記述してください:

- 具体例・事例

- よくある課題・疑問

- 関連する専門用語や概念

- 実践的なステップやフレームワーク

- その他:具体的に記述

# 出力形式

## 収集した参考情報

[収集した情報を、構成案に活用しやすい形で箇条書きまたはカテゴリ分けして提示]

## 構成案作成時の検討ポイント

[この情報を構成案に組み込む際の注意点やヒントを簡潔に記載]人が構成の骨組みを作り、ChatGPTで肉付けに必要な情報を収集するという分業が効果的でしょう。

また、ラッコキーワードとChatGPTを併せて活用する方法も効果的です。ラッコキーワードとはラッコ株式会社が運営するリサーチサイトで、会員登録をすれば無料で使用することが出来ます。

まず、このサイトで、サジェストキーワードや競合サイトの見出し構造をリサーチしましょう。

サジェストキーワードのリサーチ例

競合サイトの見出しリサーチ例

このデータを以下のプロンプトにコピペすることで、より質の高い参考情報を得ることが出来ます。競合サイトの見出しについては、一度CSVでダウンロードし、Excelからコピペする必要があるので注意しましょう。

プロンプト例

あなたはSEOに精通したコンテンツ戦略アドバイザーです。

ユーザーが提供するサジェストキーワードと競合サイトの見出しを分析し、SEO記事の構成案作成に役立つ情報を提供してください。

# 入力情報

## 対象キーワード

メインキーワード(例:RAG 活用事例)

## サジェストキーワード

- サジェストキーワード1

- サジェストキーワード2

- サジェストキーワード3

(複数行で箇条書き形式で記載してください)

## 競合サイトの見出し構成

【サイト1】

H2: 見出し

H3: 小見出し

...

【サイト2】

H2: 見出し

H3: 小見出し

...

(複数の競合サイトの見出し構造をそのまま貼り付けてください)

# 分析・提供項目

以下の観点から分析し、構成案作成に役立つ情報を提供してください:

1. **サジェストキーワードの分類**

- 提供されたサジェストキーワードを検索意図別にグルーピング

- 各グループに適した見出しテーマの提案

2. **競合分析**

- 競合サイトが共通して取り上げているトピック

- 競合サイトで不足している可能性のあるトピック

- 差別化できそうな切り口

3. **具体例・参考情報の収集**

- 記事に盛り込むべき具体的な事例やデータの提案

- 各セクションで言及すべきポイント

4. **推奨見出し構成の方向性**

- サジェストと競合分析を踏まえた見出し案の方向性

- 各見出しで扱うべき内容の概要

# 出力形式

各分析項目を明確に区切り、箇条書きで簡潔に提示してください。ここで出力された内容を元に、SNSやnote、ニュースサイトやプレスリリースなどからリアルタイムな情報を取り入れ、オリジナリティのある構成案を作成することが重要です。

本文の作成

本文作成はChatGPTが最も力を発揮する場面です。構成案をもとに効率的に初稿を作成できます。 この時、単に構成案を貼り付けるだけでなく、分析した読者ペルソナや検索意図まで共有することで、より読者ニーズに合致した的確な文章が生成されます。 さらに、ハルシネーション(AIによる情報の捏造)を防ぐために、「データや統計を捏造せず、不確かな情報は記載しないでください」といった指示を加えることも大切です。具体的な数字が必要な場合は、信頼できる情報をこちらから共有することで、誤った情報の混入を減らせます。

プロンプト例

あなたはプロフェッショナルなコンテンツライターです。

以下の条件に基づき、構成案から効率的に初稿を作成してください。

# 作成条件

## 必須事項

- 提供された構成案に忠実に従い、各見出しに対応する本文を作成する

- 読者ペルソナと検索意図を常に意識し、読者にとって価値ある内容にする

- 自然で読みやすい文章を心がけ、論理的な流れを保つ

## 厳格な制約

- **データや統計を捏造しない**:具体的な数値やデータが必要な箇所では「[データ要確認]」と記載する

- **不確かな情報は記載しない**:断定できない内容には「一般的に」「〜と言われています」などの表現を用いるか、[要裏付け]と明記する

- **事実と推測を明確に区別する**:推測や一般論を述べる際は、その旨を明示する

# 入力情報

## 読者ペルソナ

年齢層、職業、抱えている課題など、具体的なペルソナ情報を記載

## 検索意図

読者がどのような情報を求めてこの記事に辿り着いたのか、何を解決したいのかを記載

## 構成案

見出し構成を階層的に記載

例:

# タイトル

## 見出し1

### 小見出し1-1

### 小見出し1-2

## 見出し2

...

# 出力形式

- 構成案の各見出しに対応する本文を作成

- 見出しごとに適切な文字数で執筆(小見出しなら200-400字、大見出しなら導入として100-200字程度)

- 情報が不足している箇所には[要追加情報:〇〇について]と注記するただし、出力された文章をそのまま使うのは避けましょう。AIが生成した文章は一般的な内容に留まりがちで、独自性に欠けます。実体験や具体的な数字などのオリジナルコンテンツを追加することで、読者にとって価値のある記事に仕上がるのです。

リード文の作成

記事の冒頭に配置するリード文も、ChatGPTで効率的に作成できます。リード文は読者の興味を引きつけ、そのページを見てもらえるかどうかを分ける重要な要素です。

検索キーワード、文字数、盛り込むべき要素を明確に指定することで、目的に合った文章が生成されます。

プロンプト例

あなたは経験豊富なWebライター兼編集者です。読者を惹きつけ、記事本文への導線を作る効果的なリード文を作成してください。

# リード文作成の役割

- 読者の興味を引き、記事を読み進めたくなる動機を与える

- 検索意図に応え、記事の内容を端的に伝える

- SEOを意識しつつ、自然で読みやすい文章を提供する

# 入力パラメータ

## 検索キーワード

例:「在宅ワーク 始め方」

## 文字数

例:120文字

## 盛り込むべき要素

例:メリット、具体的なステップ、初心者でも可能であること

## 記事本文(整合性確認用)

記事本文の全文、または主要な見出しと要約を記載してください

# 出力形式

以下の形式で出力してください:

## 作成したリード文

[リード文をここに記載]

## 整合性チェック結果

### チェック項目

- キーワードの適切な配置: [OK/要改善]

- 指定要素の網羅性: [OK/要改善]

- 文字数の適合: [実際の文字数 / 指定文字数]

- 本文内容との整合性: [OK/要改善]

### 改善提案(要改善がある場合)

[具体的な改善案を記載]

### 代替案(必要に応じて)

[別のアプローチによるリード文案を提示]生成されたリード文も本文同様そのまま使うのではなく、記事全体の内容と整合性が取れているかを確認しましょう。本文で触れていない内容をリード文で予告してしまうと、読者の期待を裏切ることになります。

タイトルの作成

記事タイトルは検索結果でのクリック率・外部流入を左右する重要な要素です。ChatGPTを使えば、複数のタイトル案を短時間で生成し、その中から比較検討するというアプローチを取れます。

タイトル生成では、対象キーワード、文字数制限、ターゲット読者を明確に指定することが効果的です。また、「数字を入れる」「具体的なベネフィットを示す」「疑問形で興味を引く」といった、クリックされやすいタイトルの要素も指示に含めると良いでしょう。生成された複数の案から、最も効果的なものを選んだり、良い部分を組み合わせたりして、最終的なタイトルを決定するのがおすすめです。

プロンプト例

あなたは経験豊富なコピーライター兼Webマーケターです。

ユーザーが提供する記事情報をもとに、クリック率を最大化する魅力的なタイトルを複数案作成してください。

# 作成条件

## 記事情報

- 記事のテーマ・内容: 例:ChatGPTを活用した業務効率化の方法

- ターゲット読者: 例:30代~40代のビジネスパーソン

- 記事ジャンル: 例:ビジネス・ハウツー・ライフスタイルなど

- 希望タイトル数: 例:5案

## タイトル作成の必須要素

以下の要素を効果的に組み合わせてタイトルを作成する:

- **数字の活用**: 具体的な数値を入れて説得力と具体性を持たせる(例:「7つの方法」「30日で」「95%が実感」)

- **具体的なベネフィット**: 読者が得られる明確な利益や成果を示す(例:「時間を削減」「売上2倍」「ストレス解消」)

- **疑問形の活用**: 読者の好奇心を刺激する問いかけ(例:「なぜ〇〇は失敗するのか?」「〇〇を知っていますか?」)

- **緊急性・限定性**: 今すぐ読むべき理由を示す(例:「今すぐ」「知らないと損する」「2024年最新」)

- **ターゲットの明確化**: 誰のための記事かを明示(例:「初心者向け」「経営者必見」)

## 出力形式

各タイトル案について以下の形式で出力する:

【タイトル案1】

タイトル文

- 使用した要素:(数字/ベネフィット/疑問形など、どの要素を使ったか)

- 狙い:(このタイトルで訴求したいポイント)

【タイトル案2】

(以下同様に繰り返す)

# 注意事項

- 各タイトルは異なるアプローチ・テイストで作成し、バリエーションを持たせる

- タイトルは25~35文字程度を目安とし、長すぎないようにする

- ターゲット読者の興味・関心に沿った表現を使用する

- 誇大表現や誤解を招く表現は避け、記事内容と整合性を保つ

- SEOも考慮し、重要なキーワードを自然に含めるただし、タイトル作成でも人による最終判断が重要です。キーワードの詰め込みすぎや、内容と合わないタイトルになっていないか、必ずチェックしましょう。釣りタイトルのように、クリックを狙いすぎて記事内容との乖離が大きいと、読者の信頼を失う原因になります。

文章校正

記事を書き終えた後の校正作業にも、ChatGPTは活用できます。校正作業では主に、誤字脱字・文法のチェック、用語や表記の統一、読みやすさの向上、外国語で作成した文章の校正の4つの領域で効果を発揮します。

実際に、海外の実験では、単数/複数形の誤りや単語の形式の誤りで96%、単語選びの誤りで92%という精度を達成しています。ChatGPTを活用することで人の目では見落としがちな細かいミスも発見できるでしょう。

プロンプト例

あなたは経験豊富なプロの校正者です。

以下の指示に従い、提供された文章を丁寧に校正してください。

# 校正方針

以下の4つの観点から文章を校正する:

## 1. 誤字脱字・文法のチェック

- 誤字・脱字を特定し修正

- 文法的な誤りを指摘し正しい表現に修正

- 主語と述語の不一致、助詞の誤用などを修正

## 2. 用語や表記の統一

- 同一概念に対する表記ゆれを統一(例:「サーバー」「サーバ」)

- 数字表記の統一(全角・半角、漢数字・アラビア数字)

- 送り仮名や送り仮名の統一

- 敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)の統一

## 3. 読みやすさの向上

- 冗長な表現を簡潔に修正

- 一文が長すぎる場合は適切に分割

- 曖昧な表現を明確に修正

- 段落構成や文章の流れを改善

## 4. 外国語文章への対応

- 外国語の場合も上記1~3の観点で校正

- 自然な表現への修正

- 文化的に不適切な表現の指摘

# 出力形式

校正結果は以下の形式で出力:

### 校正後の文章

[校正後の完全な文章]

### 主な修正点

1. [修正箇所] → [修正理由]

2. [修正箇所] → [修正理由]

...

### 総評

[文章全体の評価と改善提案]

# 校正対象文章

ここに校正してほしい文章を貼り付けてください。

日本語以外の場合は、文章の前に言語名を明記してください。

例:「英語:」「中国語:」などただし、AIによる校正を過信するのは危険です。専門用語への対応や文脈を踏まえた判断には限界があるため、修正案を採用するかどうかは人が最終判断する必要があります。

文章校正については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参照ください。

参考記事: ChatGPTで文章校正する方法!メリット・コツを徹底解説【今すぐ使えるプロンプト付き】

生成AIで作成したブログ記事に対するSEO評価

「AIで記事を書いても検索上位に表示されるのか」という疑問は、ブログ運営者なら誰もが気になるポイントだと思います。結論から言えば、AIを使ったこと自体がSEOに悪影響を与えることはありません。

Googleは公式ブログで、AI生成コンテンツに対する見解を明確に示しています。

Googleの公式見解

AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません。検索ランキングの操作を主な目的としてコンテンツ生成に使用すると、スパムに関するポリシーへの違反とみなされます。

出典:「AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス」Google検索セントラルブログつまり、重要なのは「どう作ったか」ではなく「ユーザーにとって価値があるか」という点であり、AI生成コンテンツであっても、読者にとって有益で、高品質なものであれば適切に評価されます。

ただし注意が必要なのは、独自性や付加価値のない形で大量生成したコンテンツです。Googleは、ほとんど労力をかけずに作成されたコンテンツや、既存情報の言い換えだけで構成されたコンテンツを低く評価します。

参照:「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」Google検索セントラルブログ

ChatGPTの出力をそのまま公開するような運用では、独自性の欠如によってSEO評価が下がる可能性があるのです。

この課題を解決する方法の一つが、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の活用です。RAGは社内資料や独自データと生成AIを連携させる技術で、他社にはない独自情報をAI生成コンテンツに組み込むことができるようになります。

たとえば、自社の実績データや顧客事例、専門知識をAIが参照しながら記事を生成することで、オリジナリティのあるコンテンツを効率的に作成できるのです。

ナレフルチャットには、作成したボットごとに、専用チャットページのURLを発行できる『RAGリンク』機能があります。

PDFやWordなどのファイルを、そのままアップロードするだけで準備が完了し、全社・チームに向けて共有することが可能です。オリジナリティのある記事作成を効率化したい企業にとって、効果的な選択肢になるでしょう。

ChatGPTでRAGを活用する方法や、RAGを活用している事例については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

参考記事:RAGとは?ChatGPTで社内データを活用する方法・注意点を解説

参考記事:RAG活用事例13選!社内検索・顧客対応など活用場面別に解説

ChatGPTでブログ記事を作成する際の注意点

ChatGPTでブログ記事を作成する際は、いくつかの重要な注意点があります。これを無視すると、記事の品質低下や思わぬトラブルにつながります。

ここでは以下の3つの主要な注意点について解説していきます。

- ファクトチェックを行う

- 情報漏洩に注意する

- 文体の調整が必要な場合がある

ファクトチェックを行う

ChatGPTが出力する情報は、必ずしも正確とは限りません。

ChatGPTは単語や文章のつながりのパターンを学習して確率的に回答を生成するため、誤った情報を生成する場合があります。これはハルシネーションと呼ばれる、生成AIが実際には存在しない情報や事実を、あたかも真実であるかのように自信を持って生成・出力する現象です。

特に統計データや固有名詞、最新情報については、必ず信頼できる情報ソースで裏取りをしましょう。

ファクトチェックの手順として、以下を実践することをおすすめします。

- 数値データは公的機関や企業の公式発表と照合する

- 人名や企業名などの固有名詞は正式名称を確認する

- 最新情報については複数のニュースソースで確認する

- 専門的な内容は専門家の発信や論文などで確認する

誤った情報を発信してしまうと、社会的な信用を失うだけでなく、経済的な損失にまで繋がる場合があります。正確な情報を提供することは、読者の信頼を得るための最低条件と言えるでしょう。

情報漏洩に注意する

ChatGPTに入力した情報は、AIの学習データとして利用される可能性があります。そのため、機密情報や個人情報を含む内容を入力してはいけません。

社内の顧客情報、未公開の事業計画、契約内容など、外部に漏れてはいけない情報をプロンプトに含めると、セキュリティリスクが生じます。

特に企業でChatGPTを活用する場合は、社内ルールを定めて、どこまでの情報をAIに入力してよいかを明確にしましょう。

安全に活用するためのポイントは以下の通りです。

- 具体的な顧客名や個人情報は絶対に入力しない

- 社外秘の数値データや戦略情報は伏せ字にする

- APIを使った法人向けサービスでは、データの取り扱い規約を確認する

- 重要情報を含む記事作成では、AIに頼らず人の手で作成する

オリジナリティを出そうとするがあまり、重要な社内データをChatGPTに読み込ませてしまうのは非常に危険です。ChatGPTを記事作成に活用する際は、情報管理の意識を持ちながら活用することが重要です。

文体の調整が必要な場合がある

ChatGPTが生成する文章は、やや硬い印象を与えることが多く、メディアの雰囲気や読者層に合わせた調整が必要です。

生成AIが出力する文章はビジネス文書のような簡素な表現になりがちで、感情や温かみを感じにくい傾向があります。カジュアルなブログメディアには固すぎたり、逆に専門メディアには軽すぎたりすることもあるため、調整が必須です。

また、同じ語尾が連続したり、接続詞の使い方が不自然だったりするケースも見られます。

文体調整のポイントとして、次のような工夫が効果的です。

- 「です・ます」「だ・である」などの語尾統一と、語尾が連続しないように調整

- 専門用語の使用頻度を読者層に合わせて調整

- 具体例や比喩表現を追加して、親しみやすさを出す

- 一文の長さを適切に保ち、読みやすさを確保する

メディアのトーンに合った文体に整えることで、読者にとって読みやすい記事になります。ChatGPTによって生成された文章は、一度音読してみて違和感があるところを修正することがおすすめです。

ブログ記事作成のプロンプトのコツ

ChatGPTから期待通りの出力を得るには、プロンプトの書き方が重要です。ここでは、ブログ記事作成で使えるプロンプト作成のコツを紹介します。

- 役割を与える

- 具体的な指示を与える

- 出力形式を指定する

以下のプロンプトを例として、解説を進めていきます。

あなたは10年以上の実績を持つプロのSEOライター兼コンテンツマーケターです。読者の関心を引きつけ、最後まで読んでもらえる魅力的なブログ記事を作成することに長けています。

以下の条件に基づいて、質の高いブログ記事を作成してください。

## 記事作成条件

### 基本情報

- テーマ: 具体的なテーマや題材(例:在宅ワークの効率を上げる方法)

- ターゲット読者: 想定読者層(例:20代~30代のビジネスパーソン)

- 記事の文字数: 希望文字数(例:2000文字)

- トーン: 記事の雰囲気(例:フレンドリー/専門的/カジュアル)

### 記事の目的

記事を通じて達成したい目的(例:商品購入を促す/情報提供/問題解決)

### 重要キーワード

SEO対策として含めたいキーワード(例:在宅ワーク、生産性向上、ツール)

## 出力形式

以下の構成で記事を作成してください:

[タイトル]

読者の興味を引く魅力的なタイトル(30文字以内推奨)

[リード文]

記事の概要と読者が得られるベネフィットを簡潔に紹介(100~150文字)

[見出し1]

見出しタイトル

本文内容

[見出し2]

見出しタイトル

本文内容

[見出し3以降]

必要に応じて追加

[まとめ]

記事の要点を整理し、読者に次のアクションを促す内容

## 作成時の注意点

- PREP法(結論→理由→具体例→結論)を活用し、説得力のある文章構成にする

- 具体例や数字を用いて信頼性を高める

- 読みやすさを重視し、適切に改行と段落分けを行う

- 指定キーワードを自然に文章に組み込む

- ターゲット読者の悩みや課題に寄り添う内容にする役割を与える

まず、プロンプトの一番最初で役割を与えましょう。ChatGPTに「あなたは〇〇です」という形で役割を設定すると、その専門性に沿った回答が得られやすくなります。

入力例

この手法はロールプロンプティングと呼ばれ、AIに特定の立場や専門性を持たせることで、より目的に合った出力を引き出すテクニックです。ブログ記事作成の場面では、「あなたはSEOに精通したプロのライターです」「あなたは初心者向けの解説が得意なブロガーです」といった役割設定が効果的です。

役割設定の例

- あなたはSEO記事の執筆経験が豊富なプロライターです。

- あなたは初心者にもわかりやすく技術を解説する記事作成の専門家です。

- あなたはビジネスブログの運営に精通したコンテンツディレクターです。

- あなたは読者の興味を引くタイトル作成が得意なコピーライターです。

- あなたは記事構成の設計に長けたコンテンツマーケターです。具体的な指示を与える

次に、具体的な指示をプロンプトに組み込みましょう。抽象的な指示では期待と異なる出力になりがちなため、できるだけ詳細に条件を指定することが重要です。

対象キーワード、想定読者、文字数、盛り込むべき情報、避けるべき表現などを明確に伝えることで、修正の手間を大幅に減らせます。

入力例

人間が理解しづらい文章は、ChatGPTにとっても同様に理解しづらいものです。指示は具体的であるほど、精度の高い出力をしやすくなります。

出力形式を指定する

最後に、出力形式を事前に指定することで、調整の手間が減る形で出力されやすくなります。

形式を指定しないと、毎回「承知しました。ご依頼の記事を作成いたします」といった前置きが入ったり、出力形式が変わったりして、後処理に手間がかかります。構成を共有の上で、出力して欲しい内容を明示するようにしましょう。

入力例

[ ]を使って出力項目を指定することにより、コピー&ペーストするだけで次の工程に進めるようになり、業務効率が向上します。

ChatGPT以外でブログ記事作成に役立つAIの紹介

ここでは、ChatGPT以外にも、ブログ記事作成に活用できる生成AIを紹介します。用途に応じて使い分けることで、より効率的な記事作成が可能になります。

- Claude

- Perplexity

- Gemini

- ナレフルチャット

Claude

Claudeは日本語の自然な文章生成に強みを持つ生成AIです。一般的にChatGPTよりもClaudeの方が文章生成が上手いと評価されることが多く、特に長文記事の作成に強みを持っています。

Claudeの特徴は、文脈を深く理解した上で自然な日本語表現を生成できる点です。ChatGPTでは不自然になりがちな文章も、Claudeを使うと読みやすく仕上がることがあります。記事の推敲や文体の改善に活用すると効果的でしょう。

ただし、最新情報へのアクセスについてはChatGPTに軍配が上がるため、リサーチよりも文章の質を高める工程での活用がおすすめです。

Perplexity

Perplexityは最新情報のリサーチに強みを持つ生成AIです。リアルタイムのWeb検索結果を解釈して回答してくれるため、鮮度の高い情報が必要な記事作成に向いています。

ChatGPTも現在ではウェブ検索機能を搭載したモデルが登場しており、インターネット上の最新情報を参照できますが、Perplexity はこのリアルタイム検索機能を早期に導入した先駆的な存在です。

また、回答内に複数の情報ソースやURLを明示してくれるのも特徴で、出典をたどってファクトチェックを行いやすい点が高く評価されています。

そのため、ニュース性の高いテーマや最新データを扱う記事を作成する際には、Perplexityをリサーチツールとして併用するのが効果的です。

Gemini

GeminiはGoogleが開発した生成AIで、Googleのサービスと連携できる点が最大の特徴です。Googleドキュメントやスプレッドシートとの連携により、記事作成のワークフローを効率化できます。

また、Geminiは長文処理に強く、大量のテキストを扱う作業に適しています。複数の参考資料を読み込んで要約したり、長文記事を構造的に整理したりする際に力を発揮します。Google Workspaceを業務で使用している企業であれば、Geminiとの連携で記事作成の生産性が向上するでしょう。

ただし、日本語での自然な文章生成という点では、ChatGPTやClaudeの方が優れている場合もあるため、用途に応じて使い分けることが重要です。

ナレフルチャット

ナレフルチャットは企業がセキュアに利用できる法人向け生成AIチャットサービスです。特許取得済みのプロンプト自動生成・改善機能により、生成AI初心者でも高品質なコンテンツを効率的に作成できます。

ナレフルチャットの最大の特徴は、専門知識がなくても最適なプロンプトを簡単に作成できる点です。生成AIを活用して実現したいことを入力するだけで、実現するための最適なプロンプトが自動生成されます。

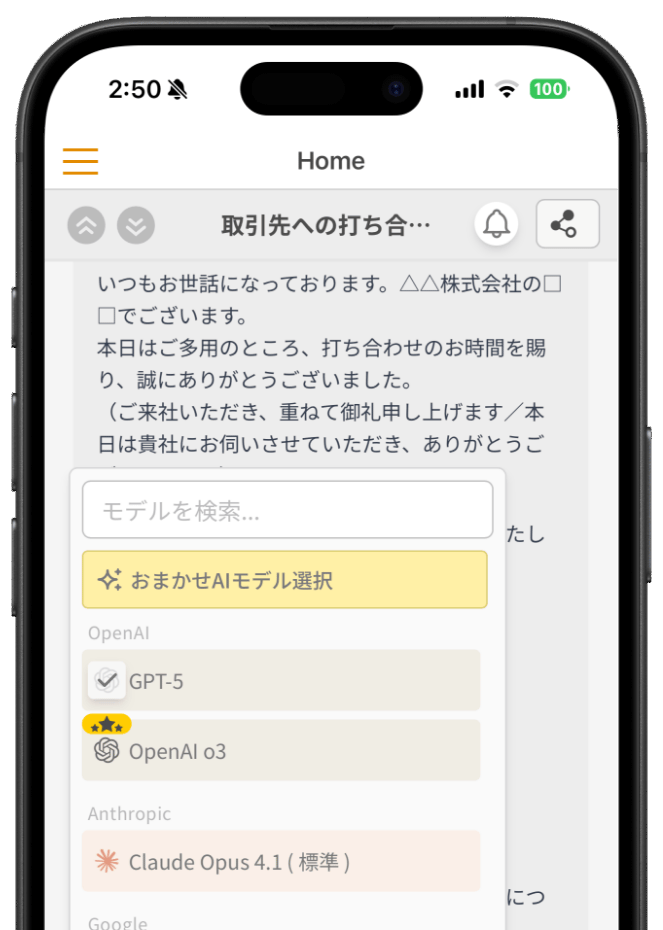

思った通りの応答が得られない場合も、自動で改善できる機能も備えているため、試行錯誤の時間を大幅に削減できます。ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなど複数のAIモデルに対応しており、用途によっておすすめモデルを使い分けることが可能です。

また、特許取得済みのプロンプトタイムライン機能も大きな特徴です。組織内でプロンプトを共有・評価できるため、質の高いプロンプトが社内に蓄積され、組織全体のAI活用レベルが向上します。

セキュリティ面でも、入力内容は学習データに一切利用されないAPIを活用しており、ISMS認証とプライバシーマークを取得した企業が運営しているため、安心して利用できます。

記事作成の効率化と組織全体のAIリテラシー向上を同時に実現できるツールであるため、生成AIの社内導入をお考えの企業様は、ぜひナレフルチャットを選択肢の一つとしてご検討ください。

生成AIで記事作成を効率化した事例

実際に生成AIを活用して記事作成の効率化に成功しているSANGO株式会社の事例を紹介します。

SANGO株式会社は、通信系の訪問販売や人材派遣、営業代行、代理店マッチングサイト「カケハシ」の運営など、多角的な事業を展開する企業です。

2024年10月にナレフルチャットを導入し、営業代行業務や情報分析をはじめとする業務効率化を推進しました。

導入前に抱えていた課題

- セキュリティ面への不安から、顧客情報や重要なノウハウを含む深い情報の入力を避けていた

- 無料ツールでは情報管理に限界があり、活用の幅が制限されていた

- 「何をどう活用すればいいのか分からない」という従業員の声があり、具体的な活用方法が定まっていなかった

- 1人あたりの生産性向上が求められていたが、従来の工夫では限界があった

同社では、セキュリティ対策がしっかりしているナレフルチャットを全社員に提供し、複数のAIモデルを用途に応じて使い分ける運用を開始しました。

これにより、SEO対策に必要なブログ記事作成では、プロンプト作成サポート機能を活用することで従業員の悩みを解消し、商談準備ではPerplexityを活用して企業情報を効率的に調べられる体制を構築しています。

| 施策 | 効果 |

|---|---|

| コンテンツ制作 | コンテンツ生産量が約1.5倍に増加 オーガニック検索流入が約2〜3倍に増加 |

| Perplexityを活用した商談準備の効率化 | 商談準備時間が1時間から15分に短縮(約75%削減) |

| セキュアな環境での全社展開 | AI利用率が導入前の2倍以上に増加 |

| 複数AIモデルの使い分け | 従業員のAIリテラシーが向上、生成AIモデルの種類や特徴への理解が深まった |

同社の法人営業を統括する横山氏は、プロンプトの自動作成機能により、言語化が苦手な従業員や新人社員でも、AIが自動的にサポートしてくれる点が、営業力の底上げにもつながっていると評価しています。ナレフルチャットは、記事作成はもちろん営業にも活用でき、全社的な生産性向上を実現しています。

参考記事:生成AIで営業力を底上げ|全社的な生産性向上を実現するナレフルチャット活用法

まとめ

ChatGPTはブログ記事作成の効率化を後押しするツールです。情報収集から本文作成、校正まで幅広い工程で活用でき、執筆時間の大幅な短縮が可能になります。

ただし、AIで作成した記事をそのまま公開するのは避けましょう。ファクトチェックやオリジナル情報の追加、文体の調整など、人による編集が、最終的な記事の品質を左右します。特にSEO評価の観点では、独自性と信頼性が重要視されるため、AI生成部分と人による付加価値のバランスがポイントです。

また、ChatGPT以外にもClaude、Perplexity、Geminiなどの生成AIを記事の種類や目的に合わせて選択することで、さらなる効率化が実現できるでしょう。

生成AIの導入によって、全社的な生産性向上を目指す企業様は、ぜひナレフルチャットをご検討ください。

ナレフルチャット運営チーム

法人向けクローズド生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の企画・開発・運用を手がけています。

プロンプト自動生成・改善機能や組織内でのノウハウ共有機能など、独自技術の開発により企業の生成AI活用を支援しています。

「AIって難しそう...」という心の壁を、「AIって面白そう!」という驚きで乗り越えていただけるように

日々刻々と変化する生成AI業界の最新動向を追い続け、魅力的な記事をお届けしていきます。