Use Case

導入事例

多言語対応から議事録作成まで|ガス工事会社の多角的AI活用術

【導入事例】中井エンジニアリング株式会社

中井エンジニアリング株式会社は、ガス配管工事を主力事業とする企業です。新規配管工事から既設配管の入れ替えまで幅広く手がけ、約400名の社員が在籍しています。

2024年秋からナレフルチャットを試験導入し、2025年4月に全社展開。現在はプログラミング業務やメール作成、外国人スタッフへの技術指導など様々な場面で活用され、業務効率化を実現しています。

今回は、DX・IT推進室で責任者を務められている古田様と、同部署の佐原様、平井様に、ナレフルチャット導入の背景やその効果についてお話を伺いました。

■導入企業と生成AIの利用状況

── はじめに中井エンジニアリング株式会社について教えてください

弊社は主にガス配管工事をメインの事業としております。新規でガス配管を設置する工事のほか、大阪、東京など大都市圏の既に導管網が整備されている地域では、老朽化に伴う既設配管の入れ替えや移設工事などの他に維持メンテナンスも行っております。

──主な担当業務について教えてください

私が所属するDX・IT推進部では、部署名の通りDXの推進を担当しており、今回のナレフルチャット導入もまさにその一環です。DXを推進する上でAIは欠かせないツールだと考えています。

業務としては、社内のIT関係全般を担当しており、パソコンの導入からネットワーク構築、サーバー構築まで幅広く手がけています。また、弊社では自社システムを開発・運用しているため、そちらのプログラミングも私たちの業務範囲に含まれます。

── ナレフルチャット導入前も生成AIの業務活用は行っていましたか?

導入前は、一部の社員が個人レベルで無料版の生成AIツールを利用している程度でした。有料契約をしている社員はほとんどいなかったと思います。

──その際、生成AIの業務活用での課題やお悩みなどはありましたか?

最も大きな課題は情報漏洩のリスクでした。生成AIは情報を蓄積し、それらをもとに答えを返すという仕組み上、例えば弊社の顧客情報などを生成AIに入力した場合、他の利用者が関連する質問をした際に、その情報が漏洩する可能性があることを懸念していました。実際、会社によってはインターネット上の生成AIツールを全面的に使用禁止にしているところも多く、弊社でもセキュリティ面での不安が大きな障壁となっていました。特に顧客情報や自社の給与情報といった機密性の高いデータを扱う際には、学習データとして使用されるリスクを考慮する必要がありました。

── 全社で生成AIの導入や業務活用を検討することになった背景を教えてください

弊社では以前からAI技術への関心はありました。古くはOCR※1の分野で、AI-OCRなどの商品が登場した際にも検討していました。弊社は紙文書が非常に多い会社でして、現場からは常に「紙からデジタルに変換できないか」という要望がありました。

その後、ニュースやITベンダーのセミナーなどで「AIを使ってこんなことができる」という事例を多く目にするようになりました。最近のセミナーではAIの話題が中心となっており、それらを見聞きする中で、弊社でも活用できる場面があるのではないかと考えるようになりました。

特に印象的だったのは、社内問い合わせ対応の自動化事例です。私たちの部署もそうですが、総務部や経理部といった本社部門には、勤務規定や給与規定、経費の仕分け方法など、ちょっとしたことで多くの問い合わせが寄せられ、時間を取られてしまいます。これをAIが代わりに回答してくれれば非常に助かると感じました。また、会議の議事録作成なども自動化できれば、業務効率が大幅に向上すると期待していました。

※1 紙や画像に書かれた文字をスキャンして、コンピュータで編集可能なテキストデータに変換する技術のこと

■ナレフルチャット導入の背景

──ナレフルチャットを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

弊社の社長が経営塾『一流塾』に所属していた時の同期生に CLINKS 様もおられ、卒塾後に弊社 DX 支援の相談をしたところナレフルチャットをご紹介いただきました。現在弊社社長は卒塾生OB会『一般社団法人一流塾志会』の会長を務めています。その際、弊社でも十分活用できるサービスだという判断に至りました。

2024年の秋頃からお試し版として利用させていただき、2025年1月から4月頃まではテスト期間として社内の限られたメンバーで使用していました。ある程度効果を確認できたため、現在は全社員に公開している状況です。

──ナレフルチャットの導入の決め手を教えてください

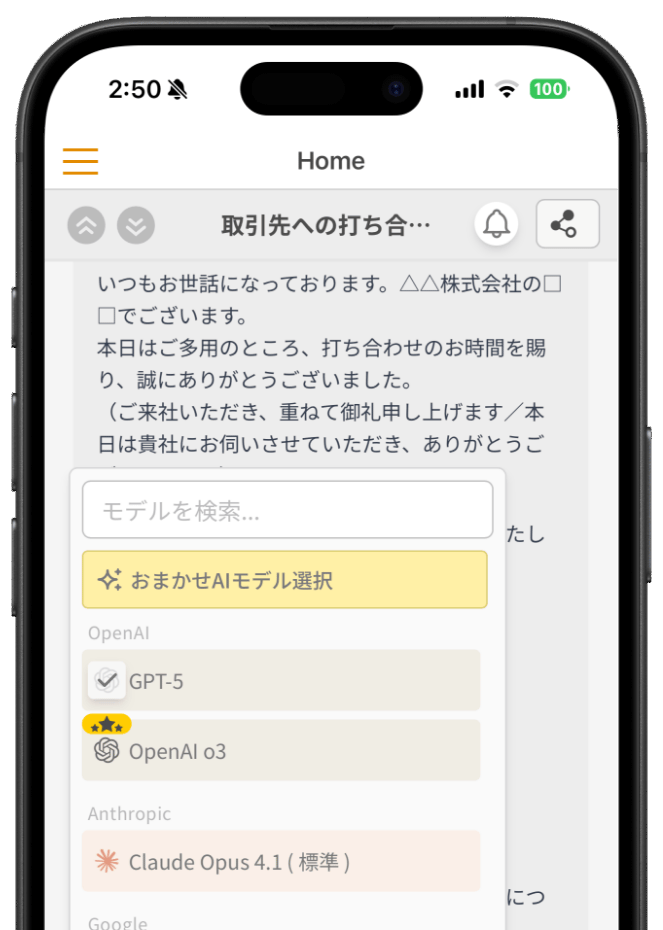

最大の決め手は、一つのプラットフォームで複数の生成AIモデルを使い分けられることでした。お試し期間中と比べても、選択できるAIやサービス内容が大幅に拡大しており、継続的にアップデートされているという実感があります。

当初はChatGPTばかり使っていましたが、最近ではGeminiやClaudeなども使い分けています。それぞれに得意分野があることがわかってきたんです。例えば、私たちの業務で必要なプログラミングに関しては、Geminiが特に優秀だと感じています。

また、セキュリティ面での安心感も大きな選択理由でした。企業専用のクローズド環境で利用でき、入力した情報が学習データとして使用されないという点は、先ほどお伝えした情報漏洩への懸念を解消してくれました。

さらに、頻繁なアップデートも魅力的です。最近では、以前はテキストベースのみだったものが、画像や音声にも対応するようになりました。現在、議事録の音声ファイルを読み込ませてテキスト化する機能を試しているのですが、一般的なWeb会議ツールの音声認識機能と比べても非常に優秀だと感じています。

■ナレフルチャット導入後の効果

──ナレフルチャットの導入効果を教えてください

最も効果を実感しているのはプログラミング業務です。具体的な事例として、他社が開発したシステムを社内向けにカスタマイズする作業がありました。ゼロからのコーディングが必要でしたが、通常であれば一週間程度かかる作業が、ナレフルチャットの活用により二日ほどで完了しました。

プログラミングに関する情報は海外の情報が多いのですが、英語の技術文書をナレフルチャットで翻訳して情報収集することもでき、非常に便利に活用しています。最近では、何かわからないことがあったときに、まずGoogleで検索するのではなく、ナレフルチャットに質問してその回答を参考に判断するという使い方が定着してきました。

メール作成業務でも大きな効果を感じています。メールの構成や文章作成、社内講習の資料作成時の文章チェックなど、様々な場面で活用されています。私自身も、重要なメールを送信する前には一度ナレフルチャットで内容を確認してから送るようにしています。

また、最近では外国人労働者への技術指導でも活用しています。弊社の協力会社では、ベトナムなどアジア系の作業員の方が増えており、工事技術を教える際の翻訳ツールとして非常に役立っています。あまり聞き慣れない言語でも正確に翻訳してくれるため、現場の担当者からも「非常に使える」という声があがっています。

その他、議事録作成の自動化や、自社システム用のアイコンやボタンデザインの作成にも活用しており、オリジナルのデザインを簡単に作成できる点も重宝しています。

──ナレフルチャットは、社員全員に提供していますか?

現在は全社員がアクセスできる環境を整えています。弊社には約400名の社員がおりますが、そのうち100名程度が積極的に利用している状況です。

テスト期間中は、当部署をはじめとする本社の管理部門の職員に限定して利用してもらっていました。事務系の業務を担当している部署の方が、こうした新しいツールに対する関心が高く、「使わせてほしい」という声も多くありました。

──従業員への生成AIツール浸透に関して苦労はありましたか?

導入当初の反応は様々でした。歓迎する社員も多かった一方で、「どう使っていいのかわからない」という声も多く聞かれました。特に弊社のような業界では、ITや横文字に対して拒否反応を示す社員も少なくないため、その点では苦労もありました。

浸透を図るため、社内のグループウェアの掲示板を通じて全社員に周知しました。メールよりも掲示板の方が確実に確認してもらえると考えたからです。また、導入説明会を複数回開催し、実際の利用方法について詳しく説明する機会を設けました。CLINKSにもご協力いただき、具体的な活用事例をご紹介いただいたところ、「そんなに簡単なら使ってみよう」と思ってくれる社員が増えました。

今後も定期的に説明会を開催し、当部署から積極的に活用事例を発信することで、「何かあったらまずAIに聞いてみる」という文化を根付かせていきたいと考えています。

──導入前と比較して、従業員のAIリテラシーに変化を感じていますか?

導入前は、生成AIの存在自体は知っていても、実際にどう使うのかを知らない社員が大多数でした。ニュースなどで話題になっているため認知度はありましたが、実用的な活用方法については理解が不足していた状況です。

導入後、積極的に利用している社員からは、メール構成、社内資料の作成、規定類のチェックなど、様々な場面で活用できることを実感しているという声を貰っています。特に管理職の方々からは、「本当に秘書のような存在」「研修資料の作成が驚くほど簡単になった」といった評価もあり、AIリテラシーの向上を感じています。

ただし、全社的な浸透にはまだ時間がかかると感じています。現場監督など、日常的にITツールを使う機会が少ない職種の方々への展開が今後の課題です。

■今後の展望

──事業展開やビジョンにおいて、ナレフルチャットのような生成AIツールの可能性や期待する点を教えてください

生成AIは、まさに個人専用の秘書のような存在として大きな可能性を感じています。導入前と比べて、特にプログラミング業務においてできることが大幅に広がったという実感があります。

今後は、現場監督の教育支援での活用を期待しています。弊社で最も多い職種である現場監督の教育には常に苦労しており、ベテラン監督に指導を依頼したくても、皆忙しくてなかなか時間を確保できないのが現状です。AIがチャットボット形式で技術的な質問に答えてくれるようになれば、現場監督が各自のタイミングで学習できるようになり、人材育成の効率化が図れると考えています。

また、管理職であればあるほど文書作成の機会が多いため、そうした業務での支援効果は特に大きいと感じています。研修資料や社内文書の作成が本当に簡単になり、業務効率が格段に向上しています。

──今後の事業展開、展望があれば教えてください

DX推進が会社の重要な方針となっています。現在最も力を入れているのは、自社システムの刷新です。

弊社では、ガス配管工事という特殊な業務に対応したERP※2が市場にほとんど存在しないため、私が入社した頃から全て自社開発でシステムを構築してきました。ガスの施工情報管理から協力会社への支払い処理まで、工事部門の業務に関しては全て自社システムで対応しています。

このシステム刷新の過程で、AIをより深く活用していきたいと考えています。将来的には自社システムとナレフルチャットをAPI連携させることで、システムから出力されたデータをAIが分析し、より高度な業務支援ができるようになることを期待しています。

※2 企業の経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)を一元管理し、業務効率化や経営戦略を支援するシステムのこと

────同じ分野の企業や組織に、ナレフルチャットを勧めるとしたら、どんな部分を特に推したいとお考えですか?

特にお勧めしたいのは3つの点です。まず、複数の生成AIモデルを一つのプラットフォームで使い分けられることです。それぞれのAIに得意分野があるため、用途に応じて最適なモデルを選択できるのは大きなメリットです。

次に、セキュリティ面での安心感です。企業での利用において最も重要な要素の一つですが、クローズドな環境で機密情報が学習データに使用されない仕組みは、多くの企業が抱える懸念を解消してくれます。

そして、機能が日々進化していることです。私たちが利用を開始してからも、画像や音声への対応など、継続的にアップデートされており、投資対効果が持続的に向上していると実感しています。

実際、つい最近も同業者の方から「ナレフルチャットはどんな感じですか?」というお問い合わせをいただきました。弊社がナレフルチャットの公式サイトで紹介されているのをご覧になったとのことで、こうした実績も含めてお話しさせていただく予定です。