Use Case

導入事例

“全社員が毎日生成AIを使う”が当たり前に|商社で広がるナレフルチャット活用のリアル

【導入事例】日硝産業株式会社

日硝産業株式会社は、2025年2月にナレフルチャットを導入。

社内の情報活用や業務の効率化を目的に導入し、議事録作成やマクロ自動化など、現場を中心に活用が進んでいます。現在は全社員が日常業務で生成AIを活用しており、さらに営業戦略への応用も視野に入れています。

今回は、代表取締役の室智文さまに、導入の背景や活用効果、今後の展望について伺いました。

■導入企業と生成AIの利用状況

── はじめに日硝産業株式会社について教えてください

弊社は、シリコーンを中心に取り扱う化学品の専門商社です。

主に製造業や商社、卸売業などのBtoB企業向けに製品を提供しています。

1952年に創業したファミリービジネスで、現在は私が三代目として経営を担っています。2025年で就任から丸10年を迎えました。

主力であるシリコーンは、電気電子部品や自動車部品、半導体製造装置、電動工具、電池など幅広い分野で活用されています。また、化粧品のソフトフォーカス成分やスキンケア成分などにも使用されており、肌に優しい素材として注目されています。

現在、特に多い取引分野は電気電子関連で、全体の約半分を占めています。

── 室さまの主な担当業務について教えてください

私は会社全体の経営を担っています。主に「営業(市場)戦略」と「経営管理」の2つが中心業務です。それぞれの部門には責任者を置き、全体の方向性を私が示しながら運営を進めています。

重要な意思決定は、営業・管理部門の部長とともに話し合い、方針を共有しながら進めています。トップダウンではなく、現場と連携しながら会社を動かすスタイルを大切にしています。

── ナレフルチャット導入前も生成AIの業務活用は行っていましたか?

ナレフルチャット導入前から個人的にChatGPT-4oを活用していました。主に業務上のちょっとした疑問の解決や専門用語の調査などに利用していました。当時は、期待する回答を引き出すためのプロンプトの知識や技術不足を課題に感じていました。適切な指示が出せないと、欲しいアウトプットにたどり着けないという難しさがありました。

業務だけではありません。2024年度にビジネススクールでMBAを取得したのですが、その修士論文の執筆時も、表現の改善やアカデミックな言い回しの調整など推敲に役立ちました。

社内では、ChatGPT 3.5の無料版の使用を社員に許可していました。しかし、情報漏洩リスクへの懸念から本格的な業務利用は推奨していませんでした。

── 生成AIの導入や業務活用を検討することになった背景を教えてください

きっかけは業務効率化による工数削減のニーズです。くわえて、ビジネススクールでの学びからも影響を受けました。私は経営やマネジメントを学ぶ社会人向けのビジネススクールに働きながら2年間通っていました。授業でAI関連の科目や実践的な活用事例に触れる機会が多くありました。

同級生たちも議事録作成やストーリーの生成、画像生成など、積極的に生成AIを取り入れていたことも大きな刺激になりました。

実際の講義では、PythonやGoogle Colaboratoryを使ったAI活用、データ分析による意思決定支援なども学び、AIの可能性を実感しました。

こうした経験から、生成AIの導入によって、現場に新たな発想や気づきをもたらすことができるのではと感じ、自社への導入を本格的に検討することになりました。

■ナレフルチャット導入の背景

── 「ナレフルチャット」導入以前から他で生成AIツールを導入していたとのことですが、ナレフルチャットを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

生成AIツールの自社導入を検討する中で、最新のAIサービスや導入事例を知るためにDXやAI関連の展示会に参加しました。そうして参加したイベントのなかでナレフルチャットの存在を知り、紹介いただいたのがきっかけです。

こうした企業特化型の生成AIツールがあるのかと知り、具体的な活用イメージが湧きました。

──数ある生成AIツールの中からナレフルチャットを選んだ理由や決め手を教えてください

最大の決め手は、セキュアな環境で自社の機密データを安全に扱える点でした。

選定の際には、顧客情報や売上データなど、情報漏洩リスクを最小限に抑えながら生成AIツールを活用できることを重視していました。

実際に6〜7社とお話ししましたが、多くの企業は「この用途に特化したAI活用はいかがですか?」と特定機能にフォーカスした提案が多く、弊社のニーズとはズレがありました。弊社としては、ChatGPTのような生成AIツールを社内で安全に使い、データの分析や知見の可視化ができれば十分だったので、ナレフルチャットはそうした我々のニーズに答えてくれるところが魅力的でした。

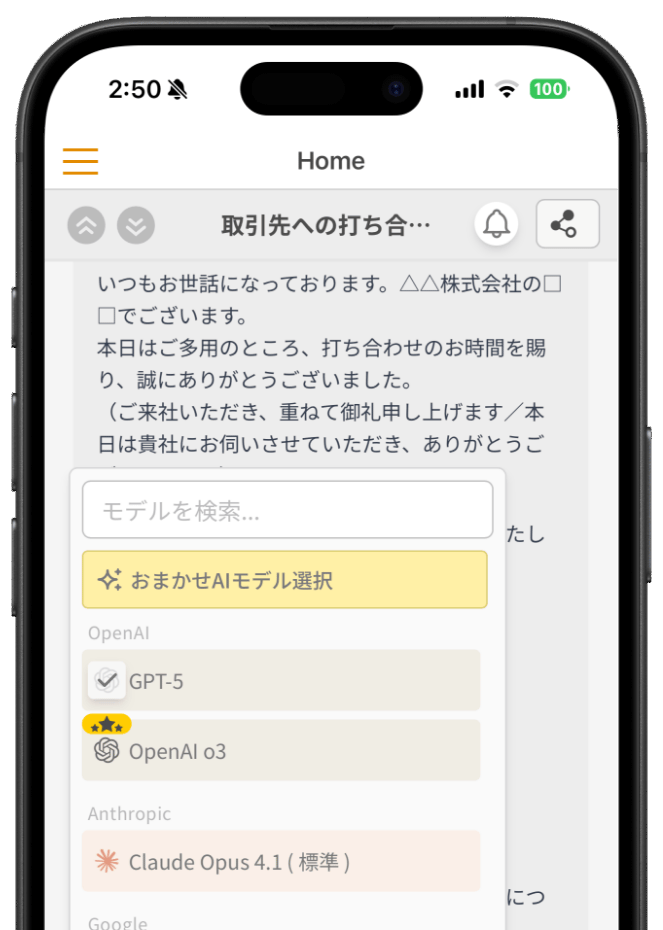

複数の生成AIモデルをナレフルチャット内で切り替えて活用できるので、目的に応じて柔軟に使い分けられる構成は非常に理にかなっていて、選定の大きなポイントになりました。

■ナレフルチャット導入後の効果

──ナレフルチャットの導入効果を教えてください

導入後、若手社員の積極的な活用が予想外の成果でした。

マクロを触れたことがない社員が、ナレフルチャットを活用して業務効率化のためのマクロを自ら構築し、納期回答などの作業をルーチン化できるようになったのは驚きでした。

また、社内では生成AIによる議事録生成が定着しつつあります。その他、メール文の作成や、会議準備のアイデア出し、パソコン操作のサポートとしても使用されており、社内全体で日常的な業務に深く浸透しています。

生成AIに任せる業務が増えた結果、社員がより付加価値の高い仕事に集中できる環境が整ってきています。

──現在導入いただいているナレフルチャットは、社員全員に提供していますか?

ナレフルチャットは社員全員に提供しています。日常業務の中で全員が活用しています。

管理者用のダッシュボードで利用状況を確認できるのですが、ほぼ全社員が毎日アクセスしているのがわかります。

それほど業務の中に自然に組み込まれているツールになっています。

──従業員への生成AIツール浸透に関して苦労はありましたか?

社内では徐々に生成AIツールが浸透してきましたが、現在も試行錯誤の段階です。

というのも、「生成AIで何ができるのか」「業務のどこに使えるのか」といった導入の入り口で戸惑う社員も多いからです。そのため活用が進みにくいという課題がありました。

そこで私自身がビジネススクールで学んだAI活用の知見をもとに、まずは営業部長や管理部長にChatGPT関連の書籍を読んでもらい、具体的な活用イメージを持ってもらうことからスタートしました。

その後、他の社員にもその書籍を配布し、社内にも書籍の内容を共有してAIの可能性を全体で理解する機会を作りました。仕事でどう活かせるかを全員がイメージできるようにすることを重視して、AIリテラシーの底上げから取り組んでいる段階です。

──導入前と比較して、従業員のAIリテラシーに変化を感じていますか?

AIリテラシーが向上していると感じています。生成AIが身近な存在になったからです。

ただし、まだ課題も残っています。特に懸念しているのは、生成された情報をそのまま鵜呑みにしてしまうリスクです。

例えば生成AIに技術情報を要約させた際、1行情報が抜けているだけで、事実と異なる内容になるケースも目にしました。こうした経験から、社員には必ずファクトチェックを行うよう注意喚起しています。どこまで徹底できているかが、課題です。

生成AIは、アウトラインの把握や業務効率化には大きなメリットがあります。一方で、誤情報のリスクに注意しながら適切に使いこなすことが重要だと考えています。

現在はその一環として、私自身と若手営業社員の2名で7月にAIに関連したディープラーニングの検定である「G検定」を受験し合格しました。社長である自分自身もAIリテラシー向上に取り組むことで、全社的な意識改革と模範となることを目指しています。

■今後の展望

──事業展開やビジョンにおいて、ナレフルチャットのような生成AIツールの可能性や期待する点を教えてください

生成AIには、営業戦術やマーケティングの高度化という観点で大きな可能性を感じています。例えば弊社では、年間約1万件の注文と3,000社超の取引データを保有しています、それらをナレフルチャットと連携させて有望顧客の抽出や類似企業の提案に活用できると考えています。

現在は、外部の企業データと自社の売上情報を掛け合わせた顧客データベースの構築を進めています。将来的には生成AIによって、「どの業界・地域に、どの優先順位でアプローチすべきか」といった営業戦術の意思決定を支援するツールとして活用することを期待しています。

──今後の事業展開、展望があれば教えてください

シリコーンというユニークな素材を扱う専門商社として、今後も顧客のモノづくりを支えるBtoBパートナーでありたいと考えています。

特に、電気電子業界や樹脂添加用途のさらなる展開・深耕を重視しています。

また、ナレフルチャットの活用も通じて、顕在化していないニーズの発見と提案活動を強化し、新たな市場機会の創出につなげていきたいと考えています。

────同じ分野の企業や組織に、ナレフルチャットを勧めるとしたら、どんな部分を特に推したいとお考えですか?

特におすすめしたいのは、プロンプト作成支援機能ですね。

やりたいことを入力するだけで、専門家レベルのプロンプトを自動生成してくれるのは、生成AI初心者からすると非常にありがたいです。HPによると、この機能は、特許を取得されているみたいです。他のツールにはない大きな強みだと思います。

さらに、セキュアな環境で複数の生成AIを安全に使える点も魅力的です。

多くの企業が情報漏洩リスクを懸念している中で、このセキュリティ対応は安心材料になります。また、月額4万円で人数無制限という料金設定も、中小企業やこれから生成AIを導入したい企業にとって非常に導入しやすいと感じています。

他ツールでは数百万円以上の契約が必要なケースもあります。ナレフルチャットはコスト面でも大きなアドバンテージがあります。

──最後に、生成AIを活用する重要性について感じていることや、他社に向けて伝えたいメッセージがあればお願いします

(ナレフルチャットを社員の皆さまで使用される様子)

今の時代、生成AIを活用しないことは、事業継続のリスクになりかねないと感じています。生成AIを使うこと自体が特別な強みではなくなり、「どう使いこなすか」が問われるフェーズに入ってきました。

当社もまずは「とりあえず使ってみる」ことから始めました。社員が議事録作成や業務の自動化に積極的に取り組み、自発的に使い方を広げていく姿勢が生まれました。

これは業務効率の向上だけでなく、チーム全体の意識変革にもつながっています。

生成AIは、使い始めてこそ価値を実感できるツールです。

まだ使っていない企業も、まずは導入して試してみることを強くおすすめしたいですね。