Use Case

導入事例

社内問い合わせ対応を自動化|介護現場で進む生成AIの活用法とは

【導入事例】株式会社セービング

株式会社セービングは、山口県下関市を拠点に、有料老人ホームやデイサービス、グループホーム、特別養護老人ホームなどを運営する介護事業を展開する企業です。

2025年2月にナレフルチャットを導入し、社内ドキュメントを活用した問い合わせ対応や、クリエイティブ支援などに生成AIを活用。

全社員が利用できるAIエージェント環境を整備し、業務の効率化とITリテラシー向上を推進しています。

今回は、管理業務を担当する森さま、IT業務全般を担う中川さまに、導入前の課題や活用による効果について伺いました。

■導入企業と生成AIの利用状況

── はじめに株式会社セービングの事業内容や、お二人の主な担当業務について教えてください

森さま:

弊社は、主に介護事業を展開しており、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、特別養護老人ホーム(特養)などを運営しています。設立から25年、山口県下関市を拠点に、現在は宇部市にも施設を展開中です。今後は北九州市への拠点拡大も予定しています。

私自身は、管理業務を担当しています。

中川さま:

私は社内のIT関連業務全般を担当しています。具体的には、システム開発、機器の保守のほか、動画制作や印刷物制作などのクリエイティブ業務も幅広く担当しており、介護施設に導入している見守りカメラの設置・管理も行っています。施設内の安全性とスタッフの業務効率向上に貢献しています。

── ナレフルチャット導入前も生成AIの業務活用は行っていましたか?

中川さま:

私自身は、ナレフルチャット導入前から生成AIを業務に活用していました。

主にAdobeの生成AI機能を使って広告用の画像制作を行ったり、ChatGPTを使ってプログラミングの質問やコード生成を行ったりしていました。

特に画像制作では、既存の素材だけでは他社と似たようなものになりがちなので、生成AIでオリジナルのビジュアルを作る際に非常に役立っていました。

一方で課題としては、当時はChatGPTの無料版を利用していたので、すぐ利用制限がかかってしまうことがネックでした。一定の使用量を超えると利用できなくなったり、1つの回答を得るまでに工程が増えたりすることが多く、業務効率が下がる要因になっていました。

── 生成AIの導入や業務活用を検討することになった背景を教えてください

中川さま:

昨年6月頃、社内で「生成AIを活用して事業全体の生産性を向上させよう」という方針が打ち出されました。

その一環として、ChatGPTなどの生成AIを業務に活用できないかという検討が始まりました。業務効率化や情報整理、クリエイティブ作業の自動化など、幅広い可能性があると感じたことが、導入を考えるきっかけとなりました。

■ナレフルチャット導入の背景

── 「ナレフルチャット」導入以前から他ツールで生成AIを導入していたとのことですが、ナレフルチャットを知ったきっかけは何だったのでしょうか?

中川さま:

社内で生成AIの導入を検討し始めた際に、セキュリティ面に特化した「法人向けの生成AIツール」を軸に探していました。

その中で見つけたのがナレフルチャットで、セキュリティ面もしっかりしており、業務導入に適していると感じたので、問い合わせをしたのがきっかけです。

ChatGPTではセキュリティ面の不安があったため、そうした課題をクリアしているナレフルチャットは、まさに理想的なツールでした。

──数ある生成AIツールの中からナレフルチャットを選んだ理由や決め手を教えてください

中川さま:

一番の決め手は、ユーザー数が無制限で利用できる点です。

社内全体で生成AIを活用していくにあたり、将来的に全社員(約800名)で利用できる環境を整えたいと考えており、ナレフルチャットの「人数制限なし」は非常に魅力的でした。

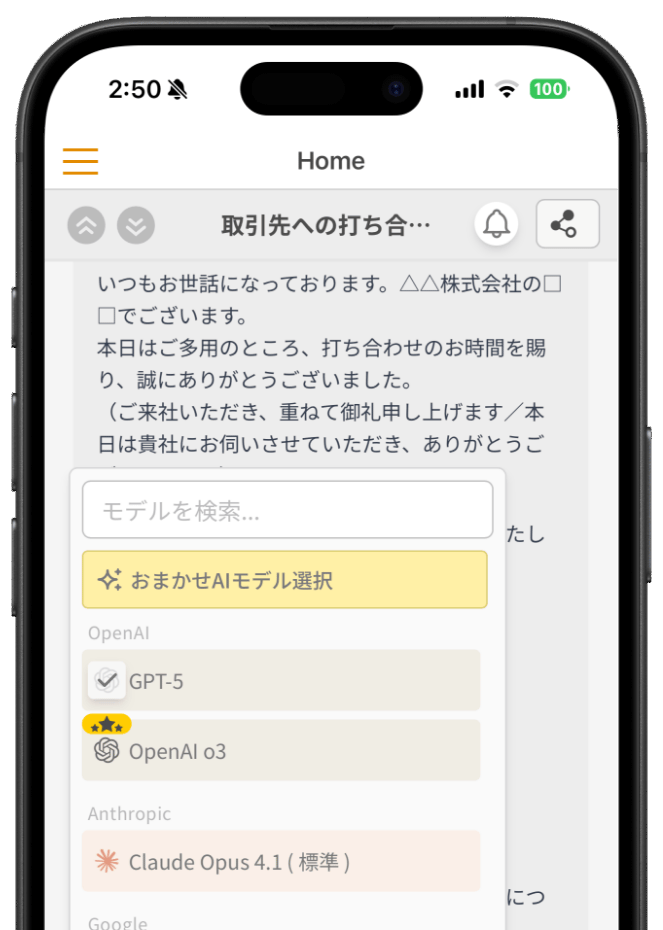

また、ナレフルチャットではChatGPT以外の生成AIサービスも利用可能なため、用途に応じて比較・活用できる柔軟性もポイントが高かったです。

弊社では、社内規定などの社内ドキュメントをAIに読み込ませて法的な妥当性をチェックするなど、機密情報を扱うシーンもあるため、セキュリティ面の強さも導入の大きな決め手でした。

■ナレフルチャット導入後の効果

──ナレフルチャットの導入効果を教えてください

中川さま:

私個人の効果になりますが、ナレフルチャットの導入により、業務のスピードと効率が大きく向上しました。例えば、過去に作成したプログラムに不具合があり、それをナレフルチャットに読み込ませて修正点を確認したところ、多くの問題点を指摘してもらい、改善につなげることができました。

以前は不具合の修正に1日かかっていたような作業も、今では30〜40分で完了するようになり、業務時間を大幅に短縮できています。無料版の生成AIツールでは利用に制限があり、日常的には活用しにくかったのですが、ナレフルチャットは大きな利用制限がなく、安心して使える点も大きいです。

社内全体では、エージェント機能を用いて作成したFAQチャットボットを、RAGリンク(専用URL)を通じて共有することで、問い合わせ業務の効率化を実現しています。

このRAGリンクからアクセスできるチャットボットに、給与や時給、休日数といった就業規則に関する質問を投げかけると、AIが即座に回答してくれます。その結果、社員が本社の総務へ個別に問い合わせる必要がなくなり、総務部や経理部の負担を大きく軽減する効果も出ています。

──現在導入いただいているナレフルチャットは、社員全員に提供していますか?

中川さま:

現時点でナレフルチャットを直接利用しているのは本社メンバーを中心に4〜5名程度ですが、それ以外の社員にも活用してもらえるよう、エージェント機能を用いて社内向けツールを整備しています。具体的には、総務・経理をはじめとした就業規則や給与、勤怠に関する人事系の内容などをAIに学習させた社内用エージェントを作成し、そのRAGリンクを全社員に公開しています。

現在は、ほぼ全社員がこのRAGリンクから専用ページにアクセスし、日常的に情報を取得することで、間接的にナレフルチャットを活用しています。

──従業員への生成AIツール浸透に関して苦労はありましたか?

中川さま:

高齢の従業員が多いため、全社員に生成AIを使いこなしてもらうのはまだ難しいと感じています。ただ、最近はテレビやニュースなどでも生成AIが頻繁に取り上げられており、「生成AI」という言葉自体は少しずつ社内でも浸透してきました。

今後はスマートフォンのように、生成AIツールの利用が当たり前の時代になると思います。

5年後、10年後を見据えて、社内全体に生成AI活用が自然と根付くよう取り組みを続けていきたいと考えています。

■今後の展望

──事業展開やビジョンにおいて、ナレフルチャットのような生成AIツールの可能性や期待する点を教えてください

森さま:

介護現場では、計画書や勤務表の作成といった業務が日常的に発生します。

今後、こうした文書作成やスケジュール管理を生成AIで自動化できるようになることに大きな期待を寄せています。

既に試みてはいるのですが、現時点では夜勤など複雑な勤務パターンへの柔軟な対応が難しく、精度の改善が課題です。将来的には、突発的な休みや交代なども自動で調整できるようになれば、手作業による修正や確認が不要となり、大幅な業務効率化が実現できると考えています。

生成AIの活用によって、実務負担の削減が進めば、より働きやすい介護現場づくりにつながるのではないかと思います。

──今後の事業展開、展望があれば教えてください

森さま:

弊社は介護事業を中心としており、今後は資料作成などの事務作業を効率化し、利用者様との対話やケアの時間をより多く確保できる環境づくりを目指しています。

生成AIの導入により、スタッフの手間や負担を減らし、本来の介護業務に集中できる体制を整えていきたいと考えています。

中川さま:

今後は、生成AIが当たり前に使われる時代になると考えています。

ナレフルチャットを軸に、社員全員がAIに慣れていき、活用できる体制を構築しながら、社内全体の業務効率化とITリテラシーの向上を図っていきたいと思います。

────生成AIの活用が進むことで、介護職員に求められるスキルは変わっていくと思いますか?

森さま:

生成AIの活用が進むことで、介護職員に求められるスキルにも変化は出てくると思います。

例えば、緊急時の対応方法や基本的な介助方法を、あらかじめ専門家監修のマニュアルを学習させたAIで即座に確認できれば、新人教育の効率化や夜間の緊急対応時の不安軽減にもつながると思います。

正しい情報を基にしたAIを“サポートツール”として使いこなすことで、介護の現場でより迅速かつ的確な対応が可能になり、情報の検索力や生成AIツールの使いこなしも今後重要なスキルになっていくと考えています。

──最後に、生成AIを活用する重要性について感じていることや、他社に向けて伝えたいメッセージがあればお願いします

中川さま:

以前までは「AIはよくわからない」という印象を持つ人が多かったかもしれませんが、最近では生成AIの存在が広く認知され、社会全体の印象も大きく変わってきたと感じます。

例えば、Googleの検索にもAI機能が組み込まれるなど、情報収集の手段としても生成AIが主流になりつつあります。

私自身、プライベートでもAIを活用しており、今後はAIを使わない人のほうが珍しくなる時代が来ると思っています。だからこそ、早い段階でAIに触れることは非常に重要で、他社の皆さまにも、ぜひ積極的に導入・活用を進めていただきたいです。