PLUS

生成AIコラム

うさぎでもわかる!NotebookLMの実践ガイド&活用事例

はじめに

「大量の資料を読むのに時間がかかる」「重要なポイントだけ知りたい」そんな悩みを抱えていませんか?

うさぎも最初は膨大な技術ドキュメントを読むのに苦労していました。そんなとき出会ったのがGoogleの「NotebookLM」です。資料をアップロードするだけで、AIが要約してくれたり、質問に答えてくれたりと、情報整理の強い味方になってくれています

この記事では、NotebookLMの基本的な使い方から主な機能、具体的な活用事例まで、初めての方でもわかりやすく解説します。記事を読み終わる頃には、あなたもNotebookLMを使いこなせるようになっているはずです

NotebookLMって何?

NotebookLMは、Googleが開発したAI搭載のノート支援ツールです。2023年にProject Tailwindとして始まり、現在は無料で利用できるサービスとして提供されています

GoogleのAI搭載ノートツール

NotebookLMは、単なるメモアプリではありません。Googleの最新AI「Gemini 2.5」を搭載し、アップロードした資料を理解・分析して、必要な情報を引き出せる「AIリサーチパートナー」のような存在です

日本語にも対応しており、PDFや画像、YouTube動画など、さまざまな形式の資料を扱えます

他のAIツール(ChatGPT、Geminiなど)との違い

NotebookLMの最大の特徴は「アップロードした資料のみを基に回答する」という点です

ChatGPTやGeminiなどの汎用AIは、膨大な学習データから回答を生成しますが、NotebookLMは提供された特定の資料のみを情報源とします

これにより、以下のようなメリットがあります

ハルシネーション(誤情報)が起きにくい

資料にない情報は「答えない」という制限があるため、AIが勝手に情報を作り出すリスクが低くなります

出典が明確

すべての回答には、資料内の該当箇所へのリンクが付与されており、根拠の確認が簡単です。信頼性と実用性を両立したツールとして、研究者やビジネスパーソンから注目を集めています

NotebookLMでできること(主な機能)

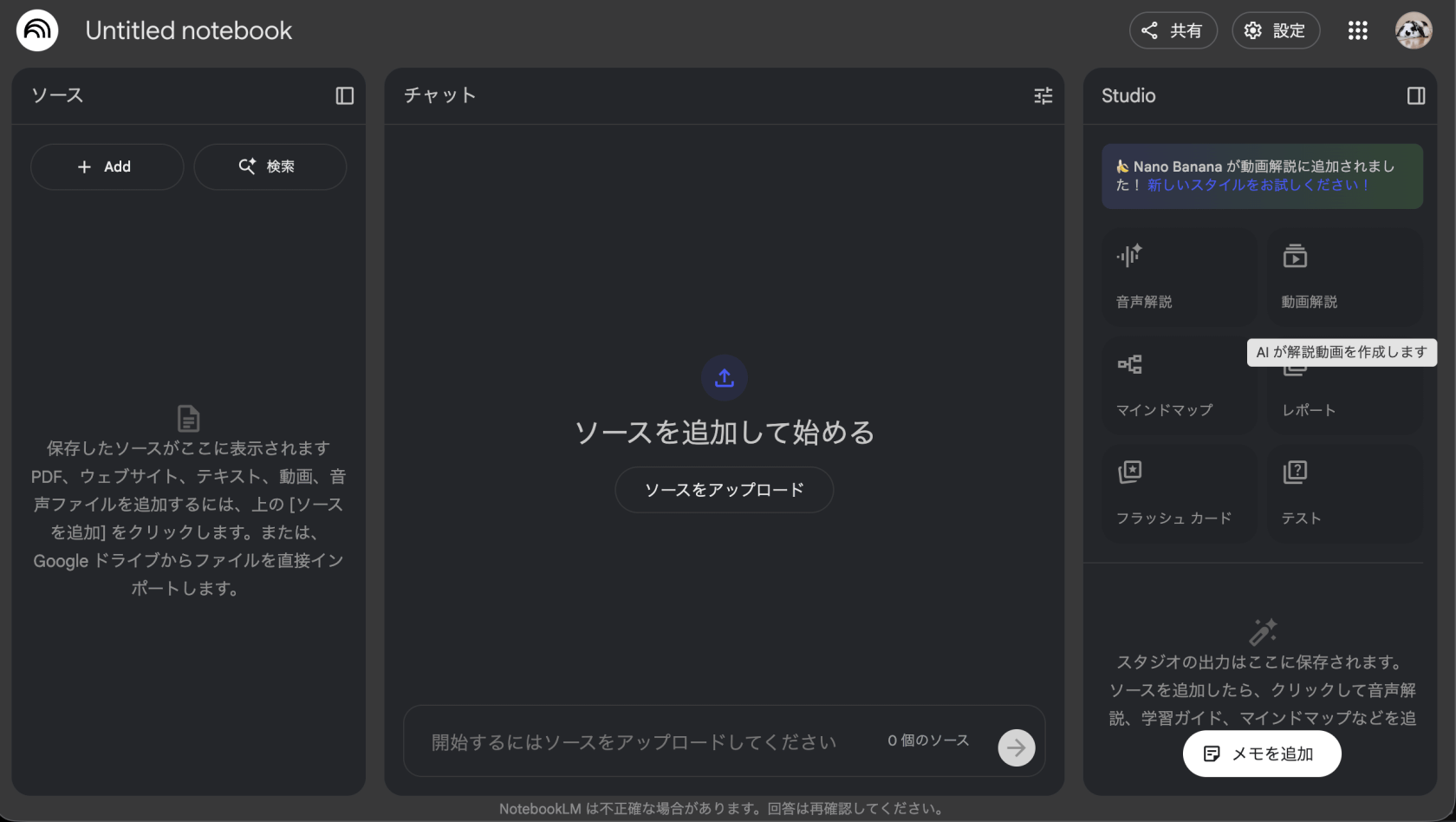

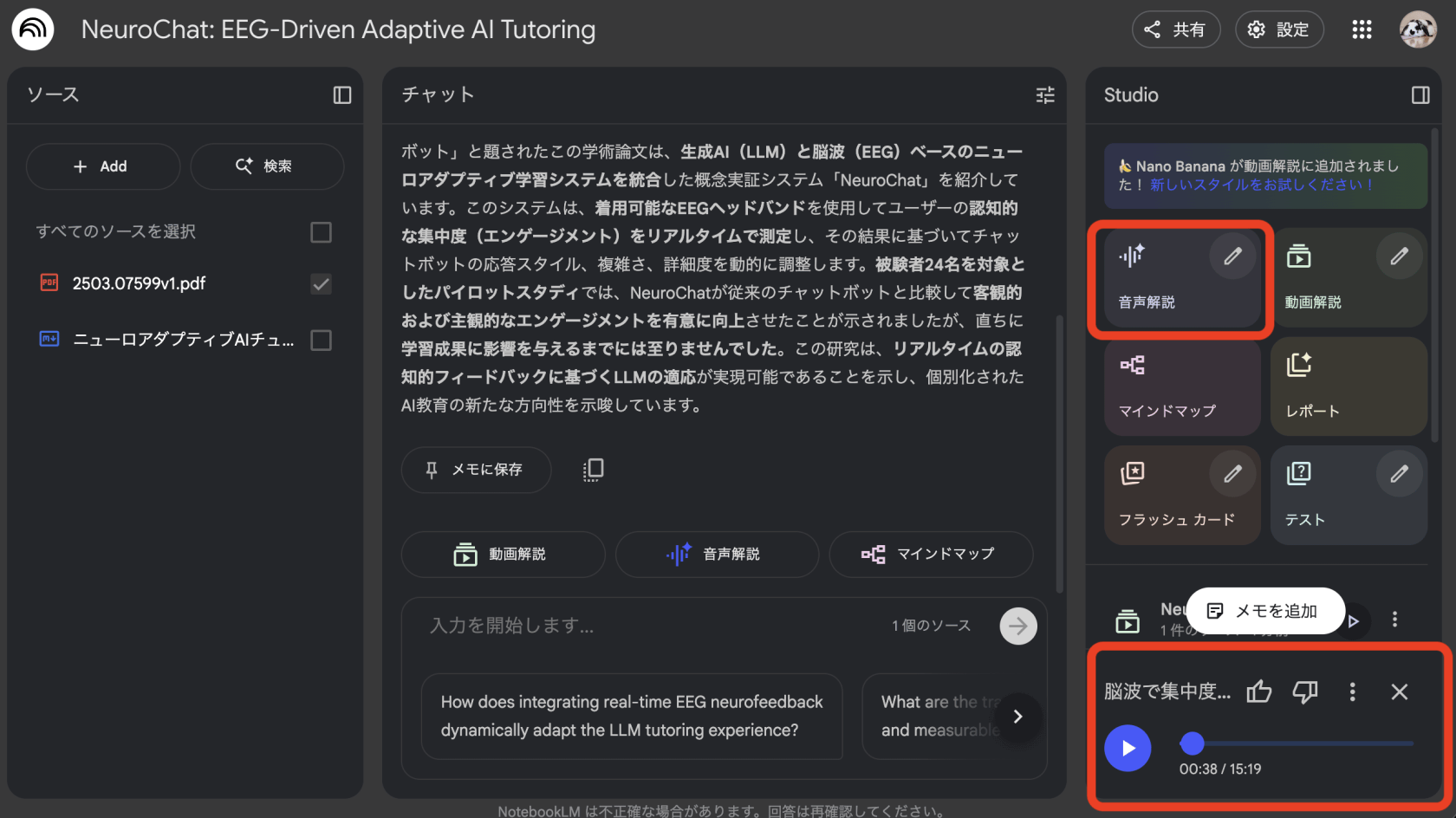

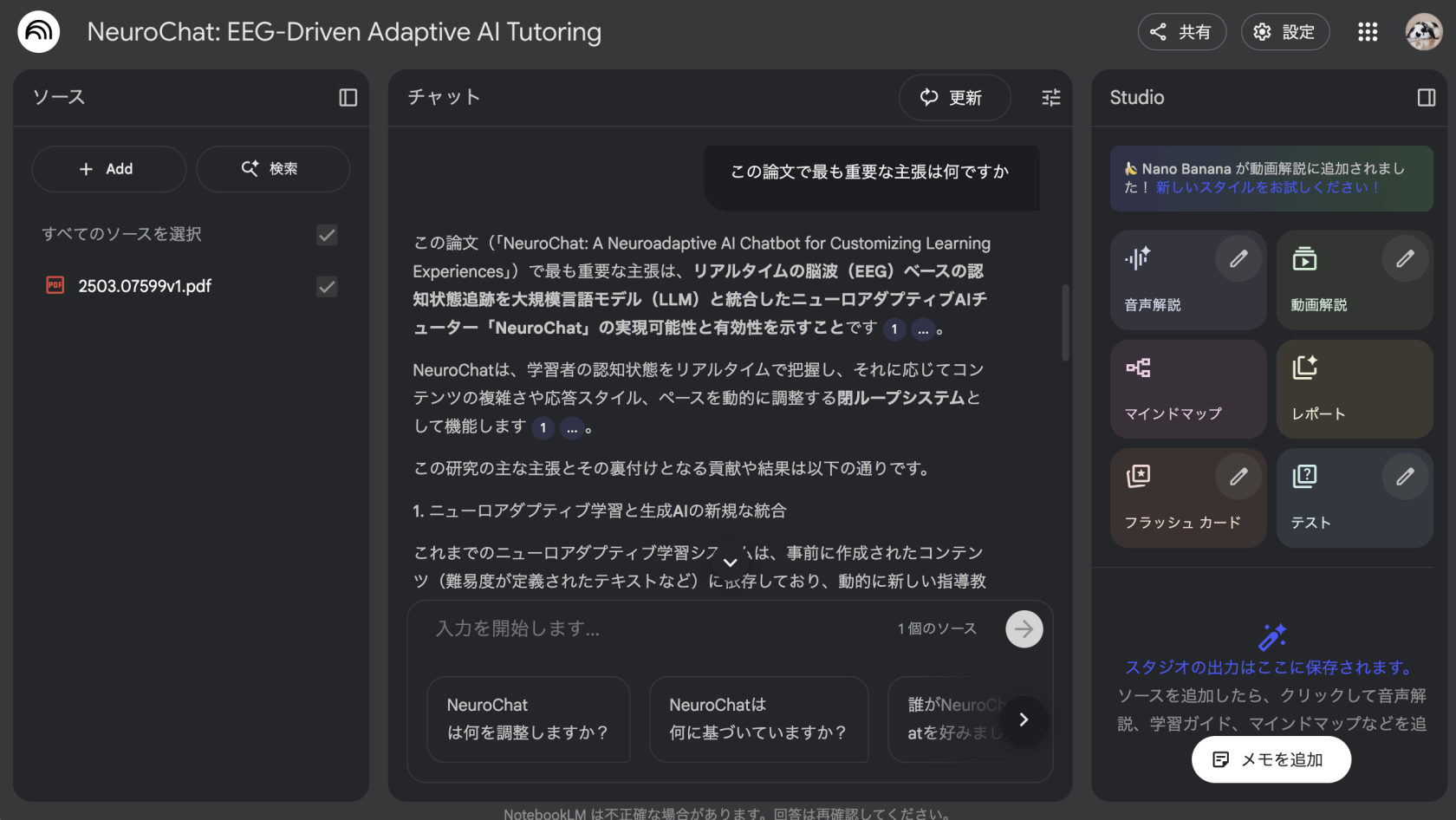

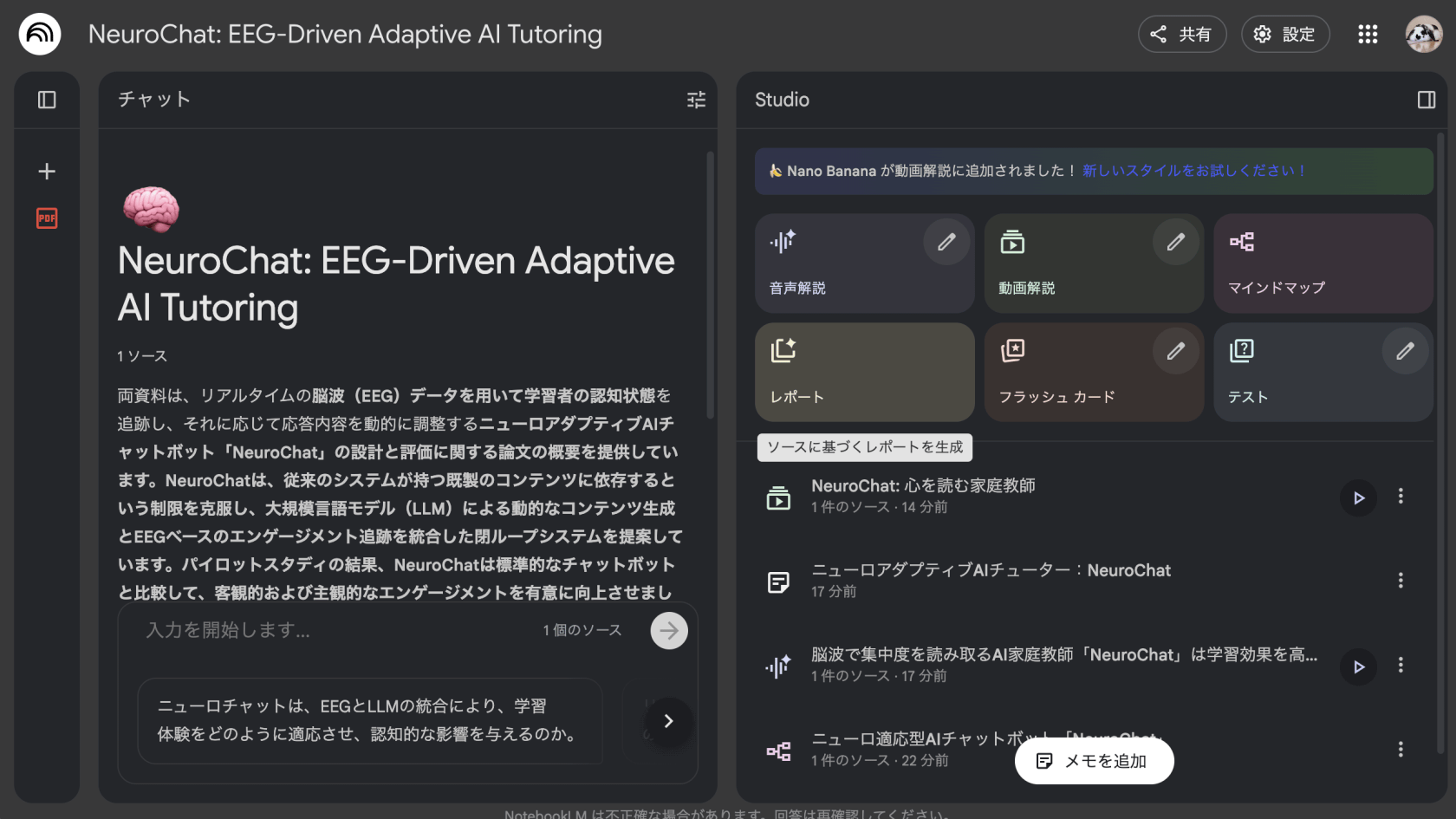

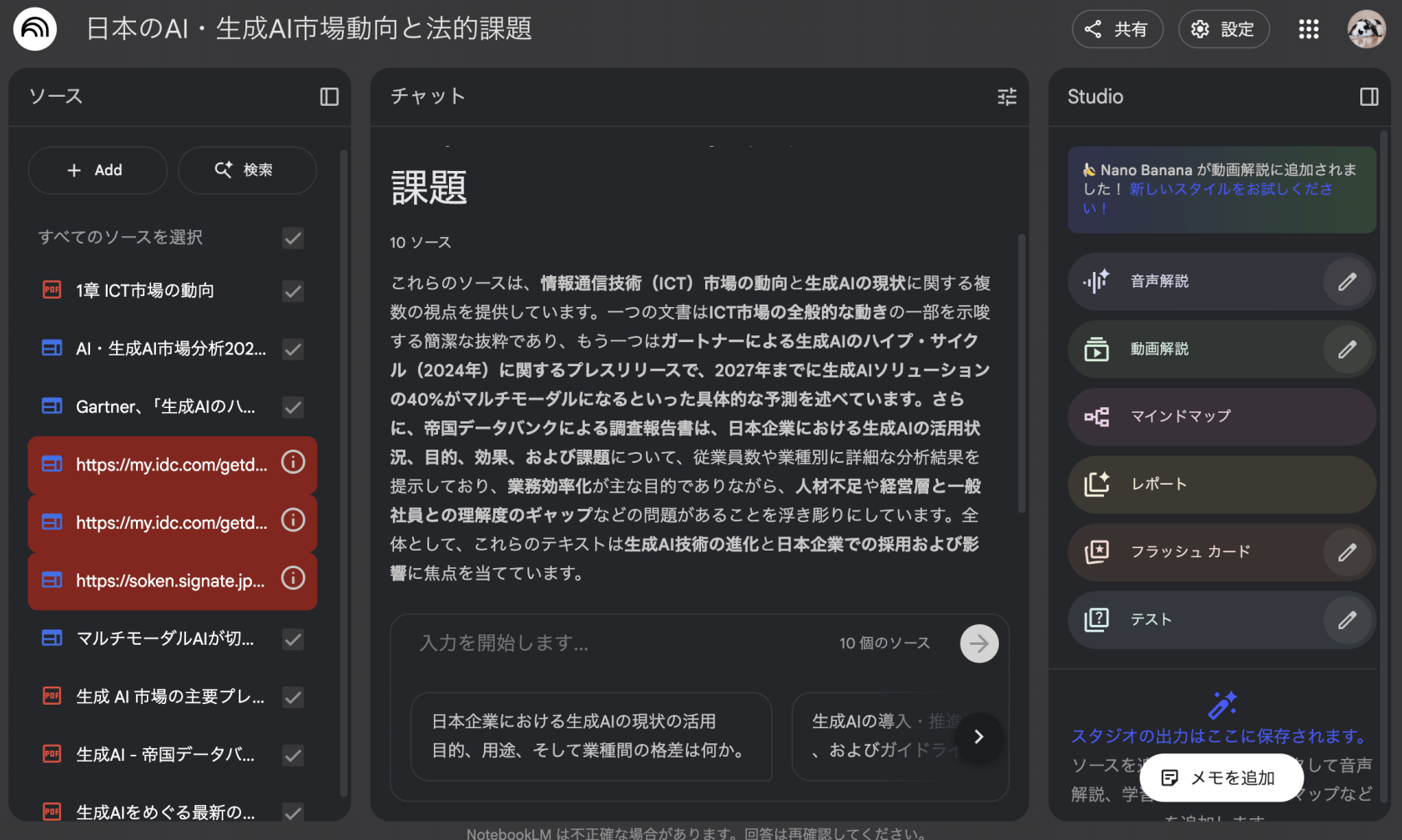

NotebookLMの画面は、主に3つのパネルで構成されています

NotebookLMには、情報整理や学習を効率化する強力な機能が揃っています。ここでは主な6つの機能を紹介します

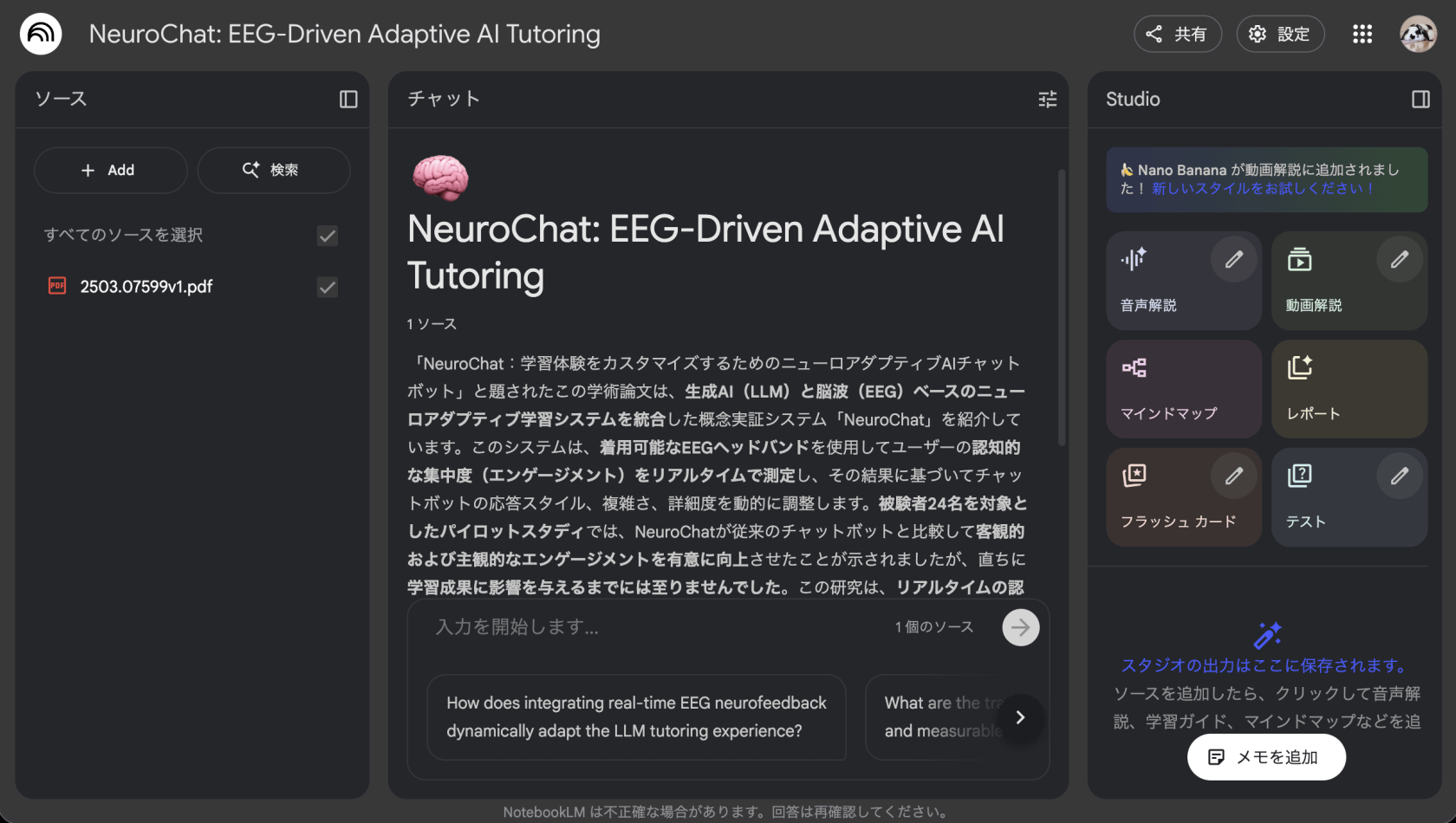

自動要約機能

長い資料を一瞬で要約してくれる機能です

PDFや文書をアップロードするだけで、AIが内容を解析し、要点を短くまとめてくれます。100ページを超える長文のレポートや論文でも、主要なポイントを抽出し、短時間で全体像を把握できます

複数の資料をまとめてアップロードすれば、横断的に要約することも可能です。資料の事前確認やプレゼン準備、調査作業の効率化に役立ちます

画像のように論文をアップロードするだけで要約をしてくれます。

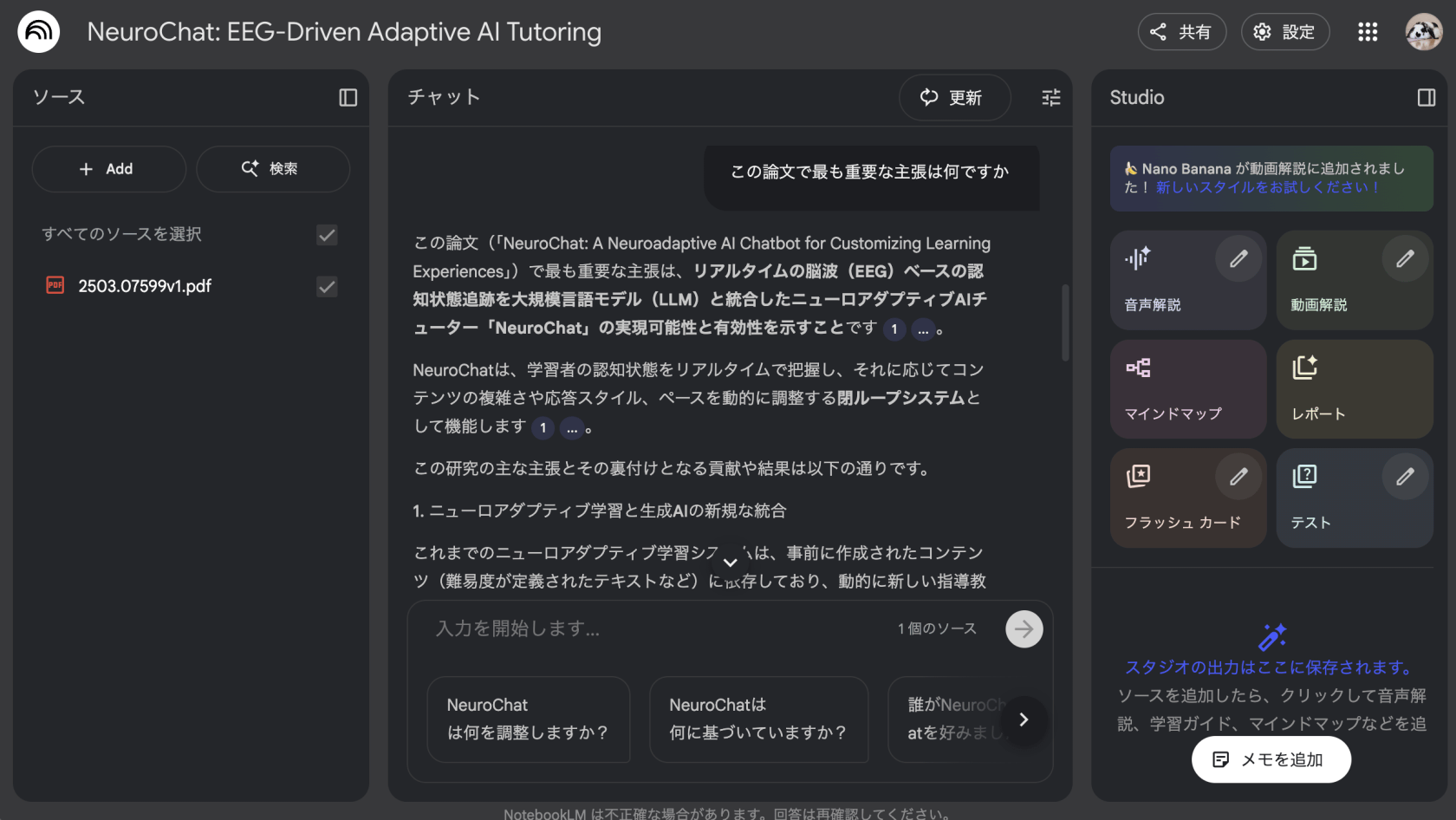

質問応答(Q&A)機能

アップロードした資料に対して、対話形式で質問できる機能です

「この論文で最も重要な主張は何ですか」「第3章の結論を教えてください」といった質問に対して、AIが関連箇所を抽出しながら自然な文章で答えてくれます

回答の中には該当部分へのリンクも含まれているため、元の文章に素早くアクセスして根拠を確認できるのが強みです。精度の高い情報抽出と、透明性のある回答が両立されています

音声概要生成(Audio Overview)

AIが資料の内容を音声形式で要約してくれる機能です

2025年4月のアップデートから、この機能は日本語を含む50以上の言語に対応しており、資料の内容を会話形式のポッドキャストのように聴くことができます

通勤中や家事をしながらでも学習を継続できるため、スキマ時間の活用に最適です。画面を見られない状況でも、耳から情報をインプットできるのは大きな魅力ですね

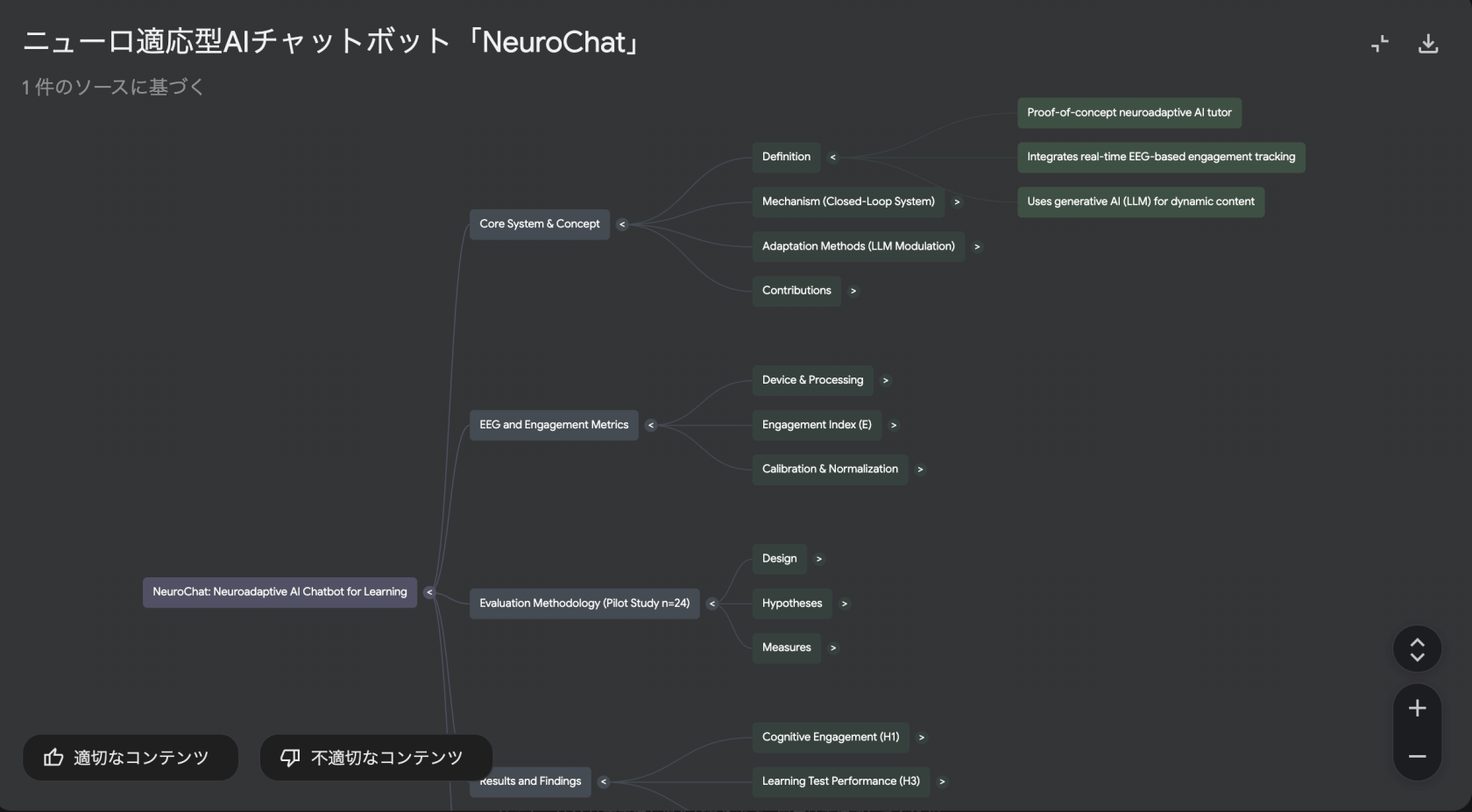

マインドマップ作成

資料の情報を視覚的に整理できる機能です

アップロードした資料から、AIが自動的にキーワードや概念の関連性を抽出し、マインドマップとして表示してくれます。中心となるキーワードから派生する関連概念が放射状に表示され、各ノードをクリックすると詳細情報が確認できます

複雑な内容の理解や、情報構造の把握に非常に役立ちます

多様な形式に対応

NotebookLMは、さまざまな形式の資料に対応しています

- Google Docs

- Google Slides

- テキストファイル

- Markdown

- YouTube動画のURL(字幕付き)

- 音声ファイル

- 画像

- WebページのURL

異なる形式のドキュメントを一括で読み込めるので、横断的に情報を整理・活用することが可能です。形式に縛られず、柔軟な情報収集と整理ができる点が、他のノートアプリにはない特徴です

ノート保存・共有機能

AIが生成した回答は、そのままNotebookLM内に「ノート」として保存できます

ノートは後から編集・追記が可能で、自分だけの要約集や考察ノートを構築していくことができます。保存したノートを別のプロジェクトの資料として読み込ませることで、知識を再活用することも可能です

また、ノートブックをチームメンバーと共有する機能もあり、組織内での情報共有やナレッジマネジメントにも活用できます

法人向け生成AIサービス「ナレフルチャット」では、作成したプロンプトやAIとのチャット履歴、ユーザ個人が作成したRAGなど様々なものを全社・チームに向けて共有できる機能を提供しています。

また、料金プランは企業単位の定額制を採用しており、何人で利用しても追加のコストは発生しないため、コスト管理の手間がかからないスムーズな全社導入を実現できます。

初月無料で生成AIが利用できるトライアル期間も用意しておりますので、生成AIの利活用を検討している企業様は、是非一度導入をご検討ください。ナレフルチャットについての詳細は、以下リンク先をご参照ください。

実際に使ってみよう(基本的な使い方)

ここからは、NotebookLMの具体的な使い方を5つのステップで解説します。初めての方でも迷わず使い始められるよう、丁寧に説明していきますね

ステップ1. アクセスとログイン

まずは、NotebookLMにアクセスしましょう

- ブラウザで公式サイト(https://notebooklm.google.com)にアクセスします

- Googleアカウントでログインします

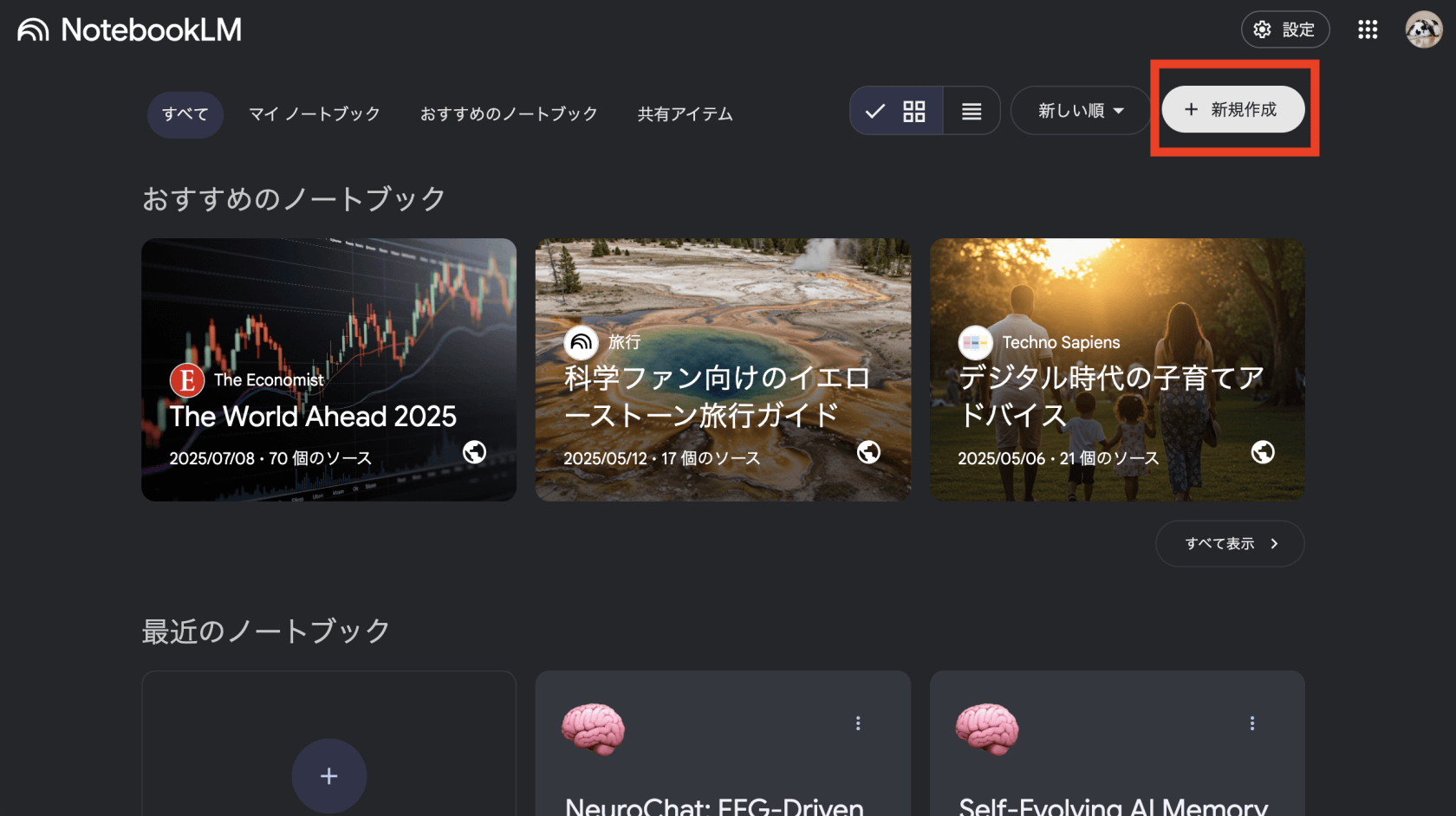

ステップ2. ノートブックを作成

ログインしたら、新しいノートブックを作成します

- 画面に表示される「+ 新規作成」ボタンをクリックします

資料をアップロードすると自動で命名されますが、ノートブックは、プロジェクトやテーマごとに分けて作成することをおすすめします。例えば「プロジェクトA」「研究資料」「英語学習」など、わかりやすい名前を付けましょう

プロジェクトごとに情報を整理することで、後から資料を探しやすくなります

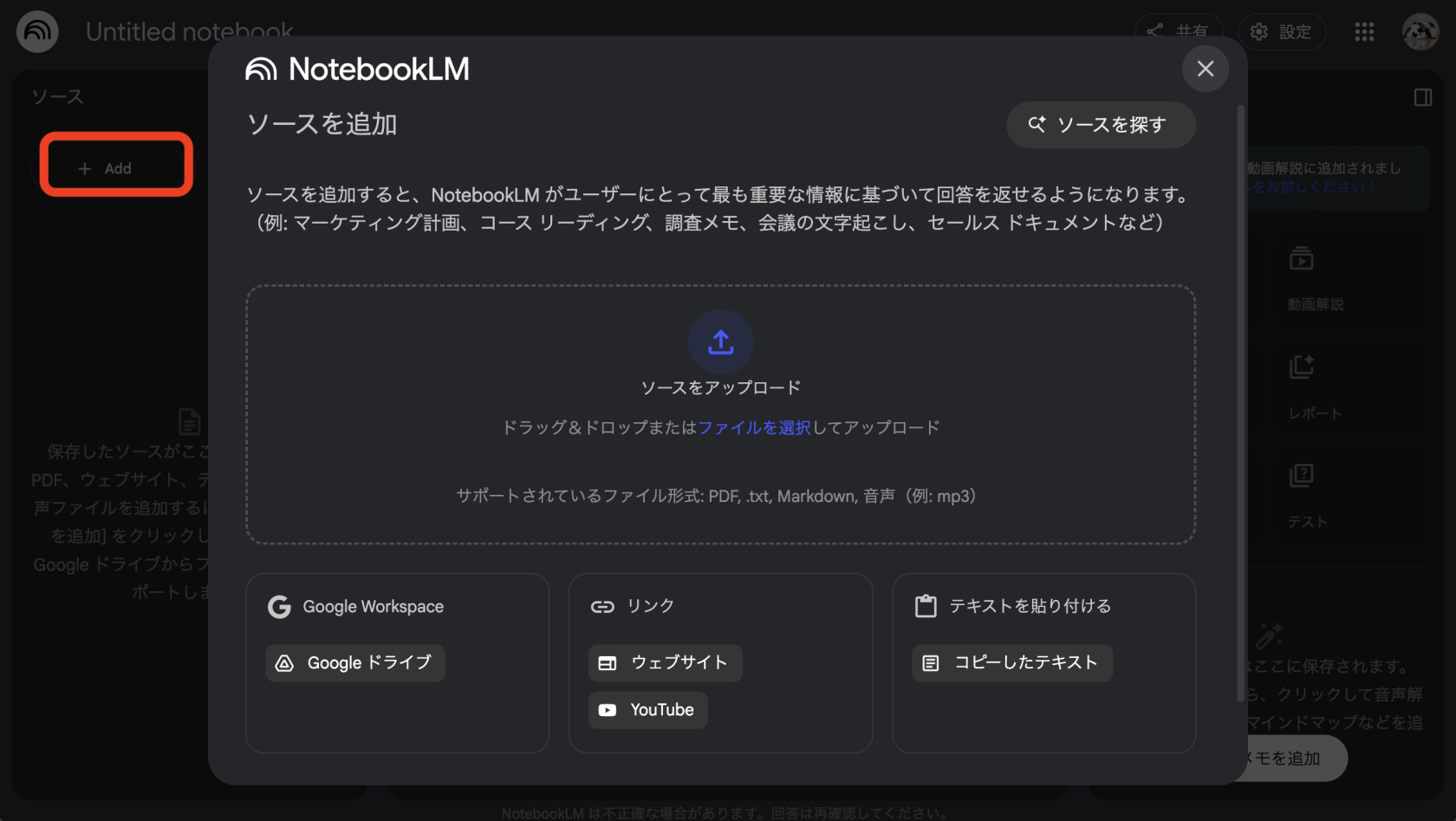

ステップ3. 資料をアップロード

次に、分析したい資料をアップロードします

- 画面左側の「+ Add」ボタンをクリックします

- Google Drive、PDF、テキスト、URL、YouTubeなどから選択します

- 資料をアップロードします(複数可能)

無料版では、1つのノートブックに最大50個のソースを追加できます。

アップロード完了後、AIが自動的に資料を分析し、要約や重要ポイントを生成してくれます

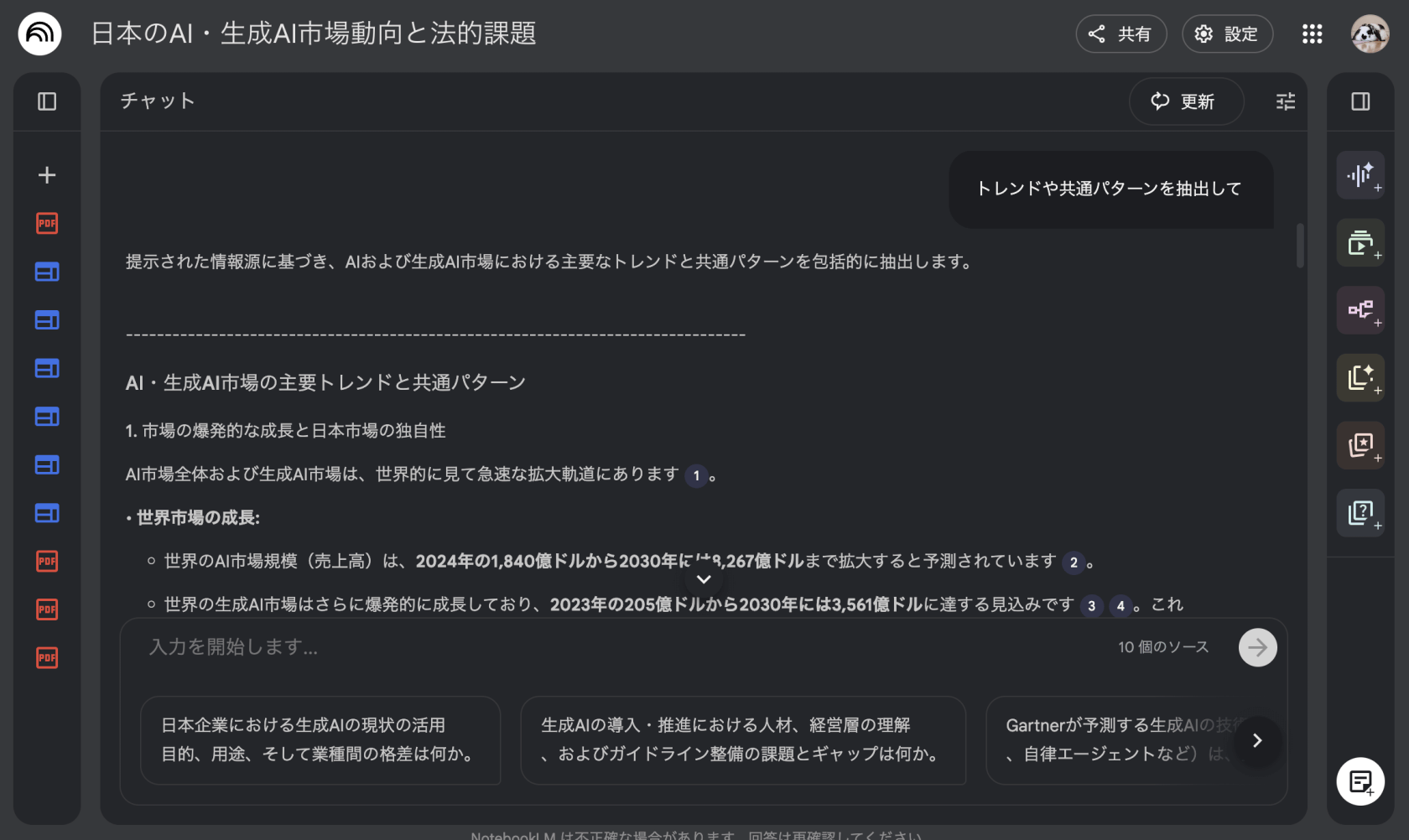

ステップ4. AIと対話する

資料が読み込まれたら、AIに質問してみましょう

- 画面中央のチャットボックスに質問を入力します

- Enterキーを押して送信します

AIが資料に基づいて回答してくれます。回答には出典番号が付いており、クリックすると該当箇所を確認できます

また、NotebookLMは「この資料について聞くべき質問」なども自動的に提案してくれるので、何を質問すればいいか迷ったときは、サジェスト機能を活用してみてください

ステップ5. 便利な機能を使う

基本的な使い方に慣れたら、より便利な機能も試してみましょう

音声概要の生成方法

- 画面右側の「Studio」パネルを開きます

- 「音声解説」ボタンをクリックします

数分待つと、AIが資料の要点をナレーション形式で読み上げてくれる音声が生成されます。生成された音声はダウンロードも可能なので、移動中に聴くこともできます

マインドマップの作成方法

- 画面右側の「Studio」パネルを開きます

- 「マインドマップ」ボタンをクリックします

生成されたマインドマップは、クリックして展開したり、特定のノードに焦点を当てることができます

他にも動画解説やレポート作成機能もあり、慣れたら是非試してみてください。

スライド作成機能もリリースを控えており、今後簡単にスライドを作成できるようになります。

こんな場面で使える!活用の具体例3選

NotebookLMは、さまざまな場面で活用できます。ここでは、特に効果的な3つの活用事例を紹介します

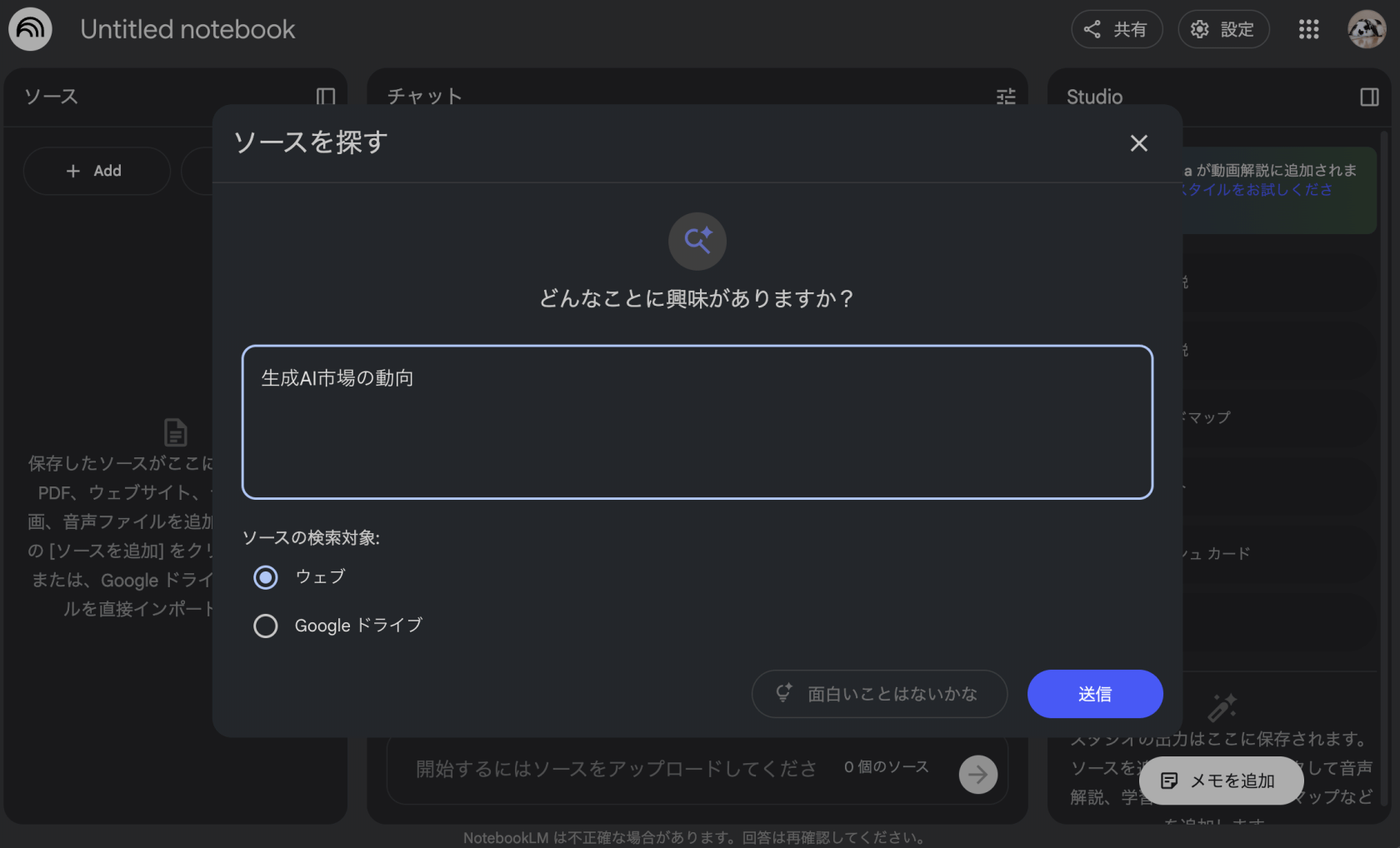

ビジネス編 – 市場調査の効率化

市場調査では、多数のWebページやレポートを巡回する必要があり、時間がかかります

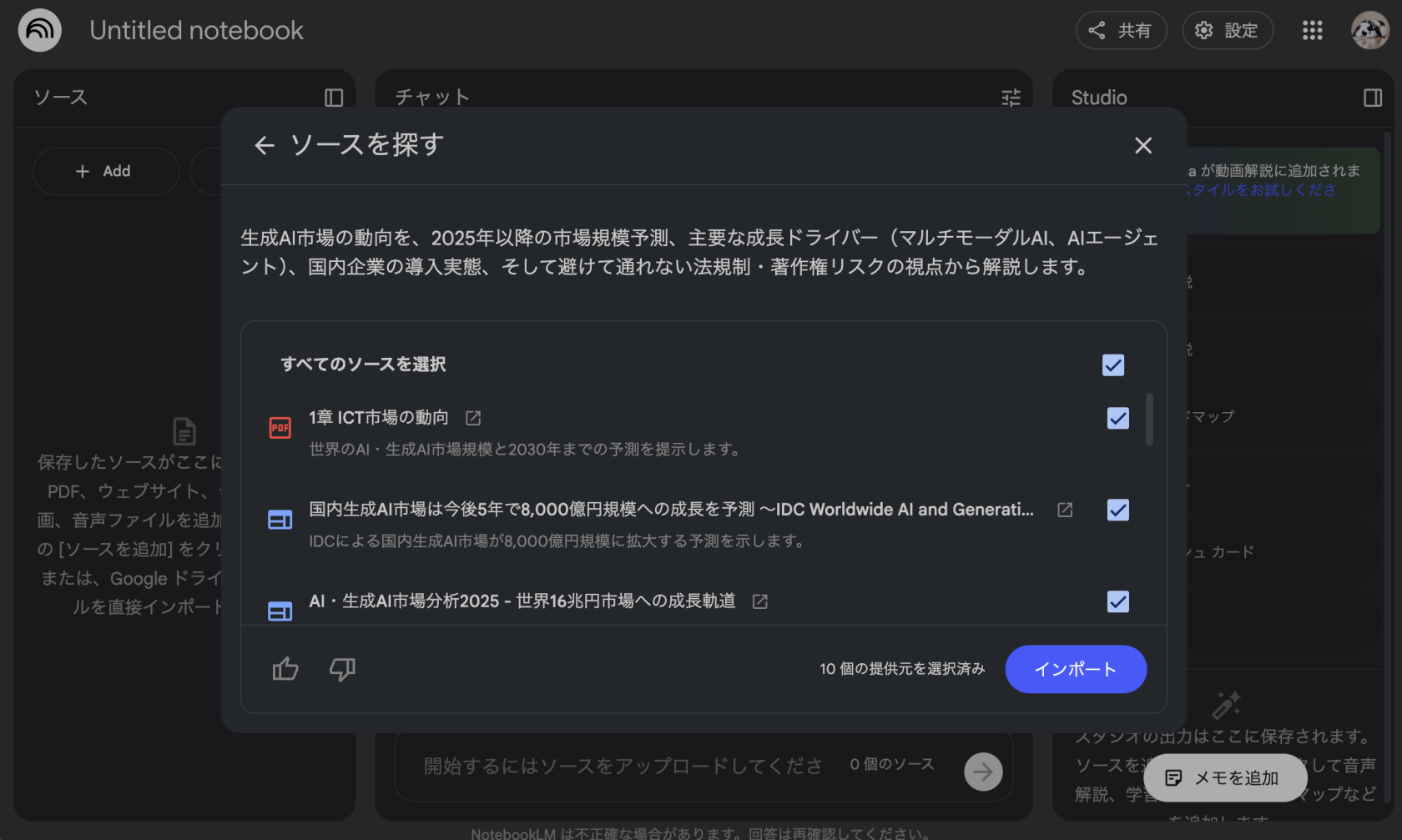

NotebookLMの「Discover Sources」機能を使えば、キーワードを入力するだけで、AIがニュース記事や公式サイト、レポートなどを自動で見つけて要点を整理してくれます

活用例

1. 画面左側の「検索」ボタンをクリックします

2. 「生成AI市場の動向」とキーワードを入力

3. AIが複数の情報源を一覧化し、内容を自動で要約

4. 横断的に分析して、トレンドや共通パターンを抽出

従来のように多数のWebページを手作業で巡回する必要がなくなり、調査作業の手間と時間を大幅に削減できます

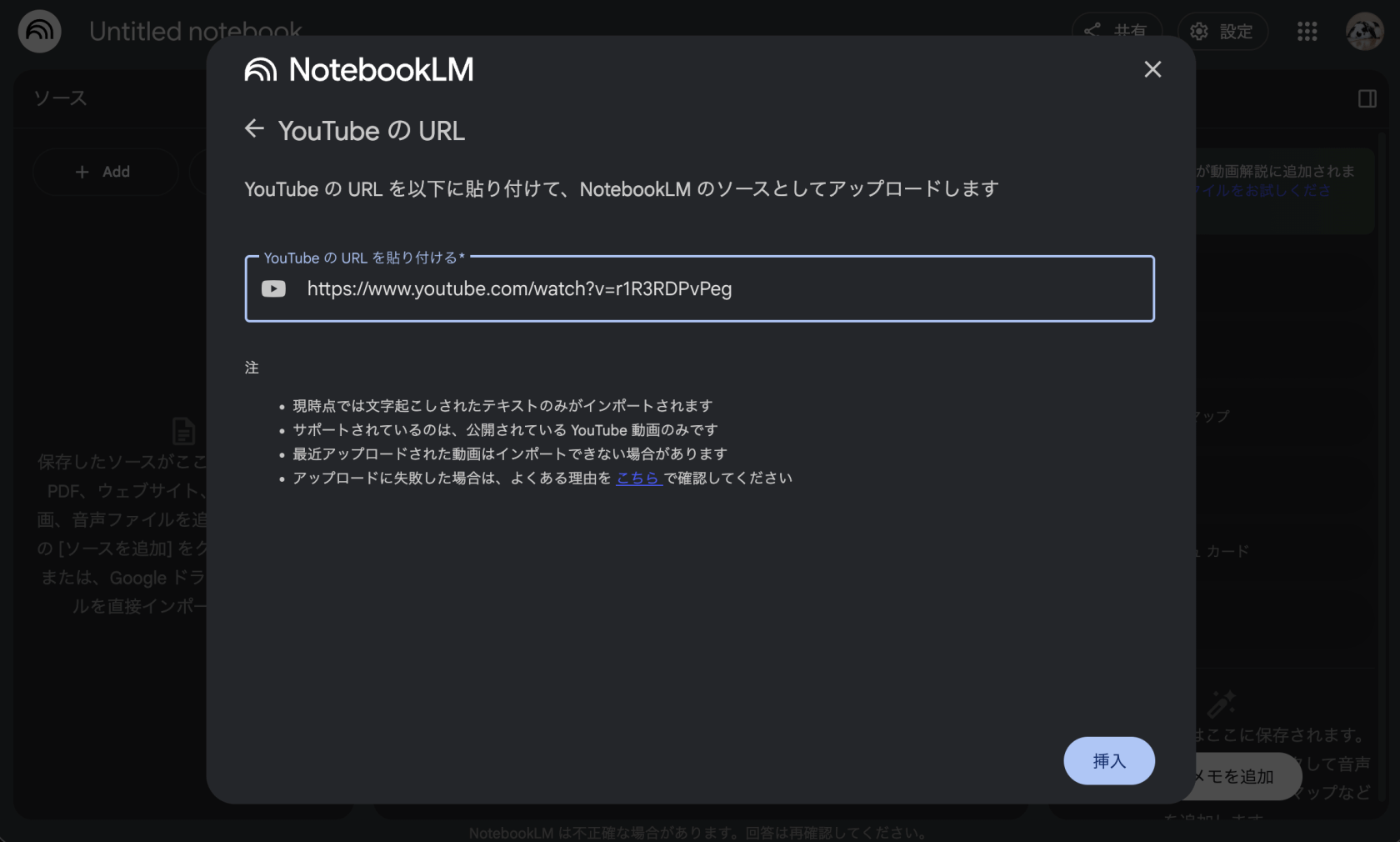

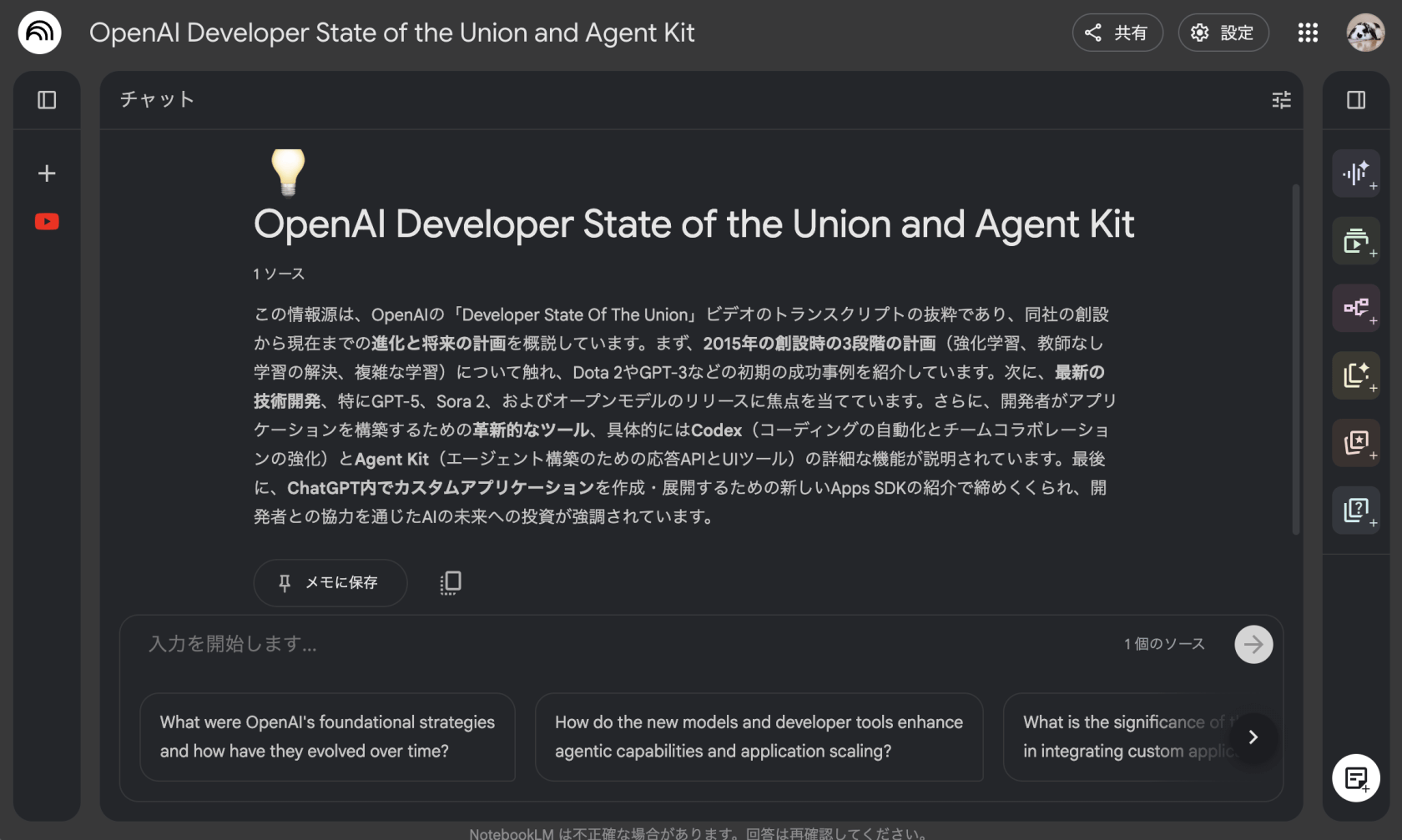

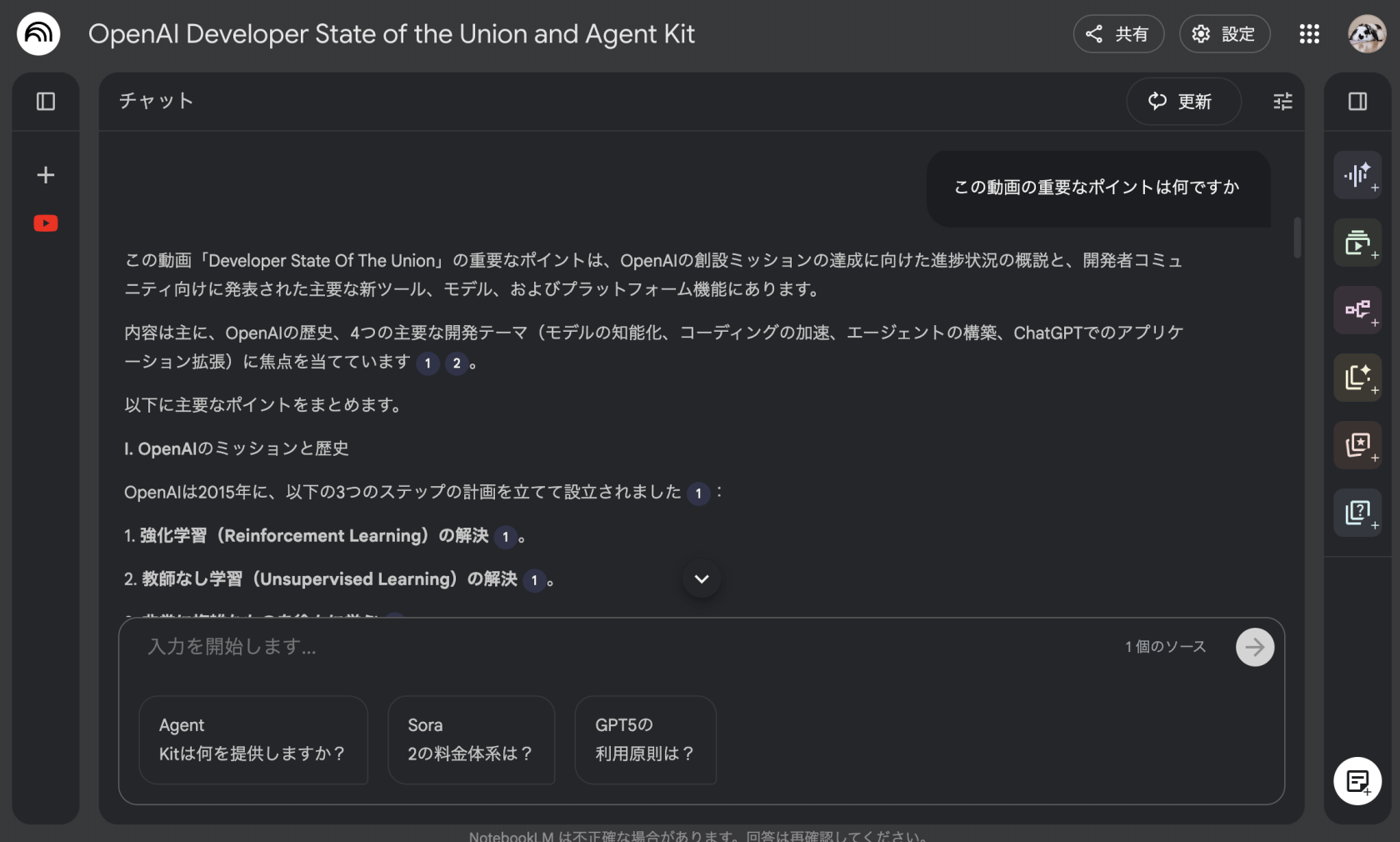

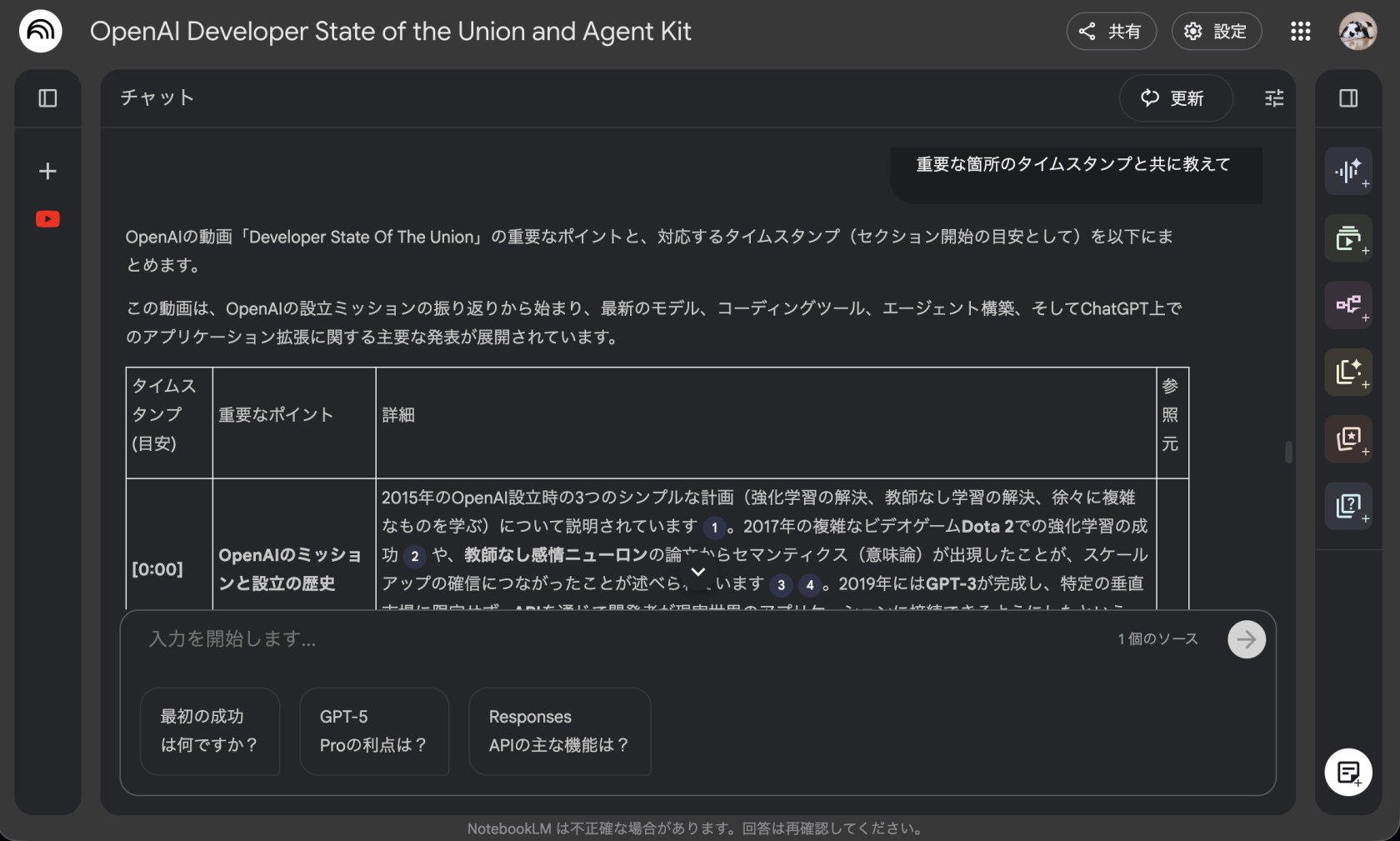

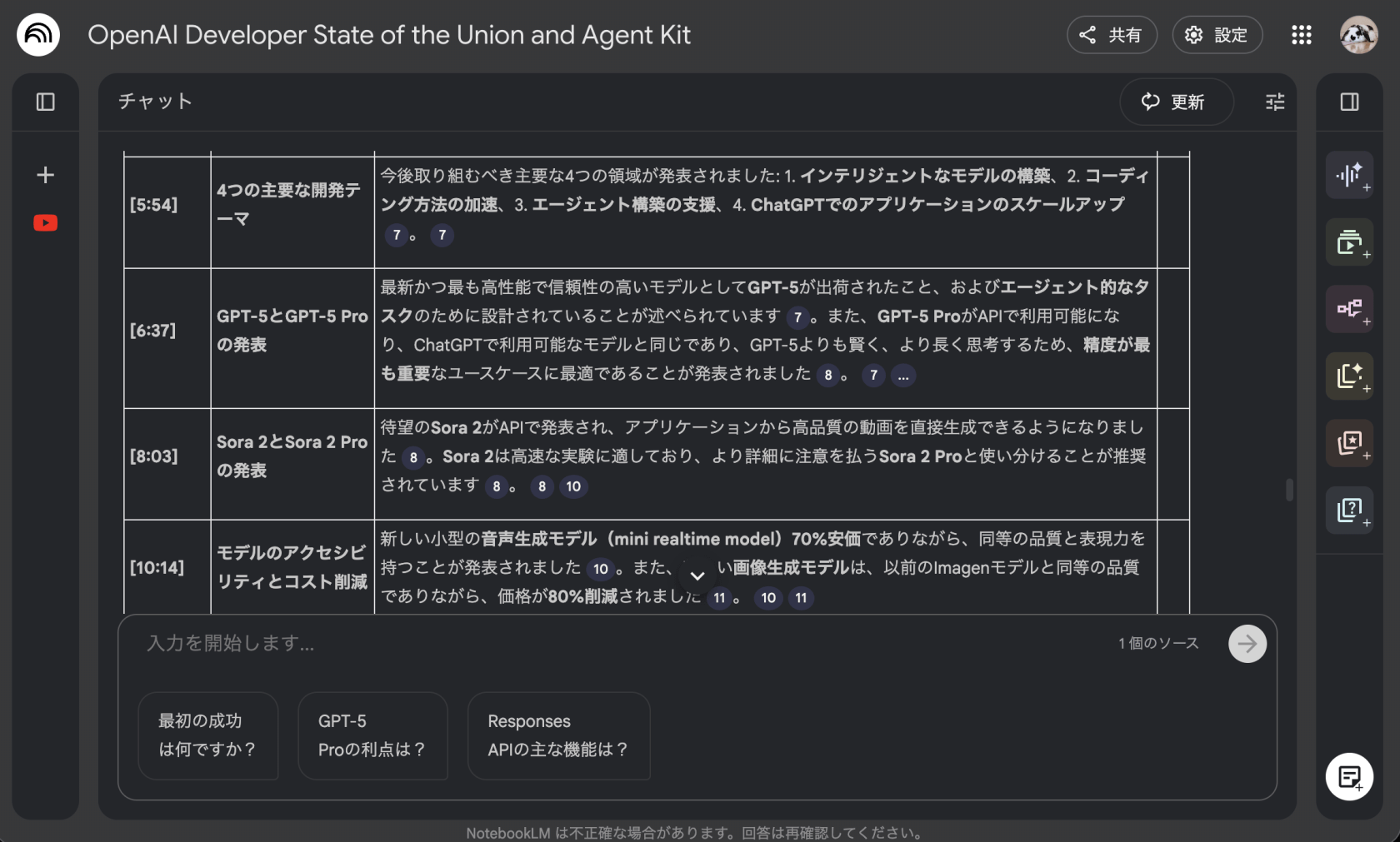

学習・研究編 – YouTube動画の内容整理

技術解説やセミナーのYouTube動画は、有益な情報が多い反面、長時間で要点を掴みにくいことがあります

NotebookLMなら、YouTube動画のURLをアップロードするだけで、内容を要約してくれます

活用例

1. 1時間のセミナー動画やカンファレンス動画のURLをアップロード

2. AIが字幕を基に内容を要約

3. 「この動画の重要なポイントは何ですか」と質問

4. 重要な箇所のタイムスタンプと共に回答を取得

動画を全部見る時間がないときでも、重要なポイントだけを効率的に把握できます。後で詳しく見たい部分だけを視聴することもできますね

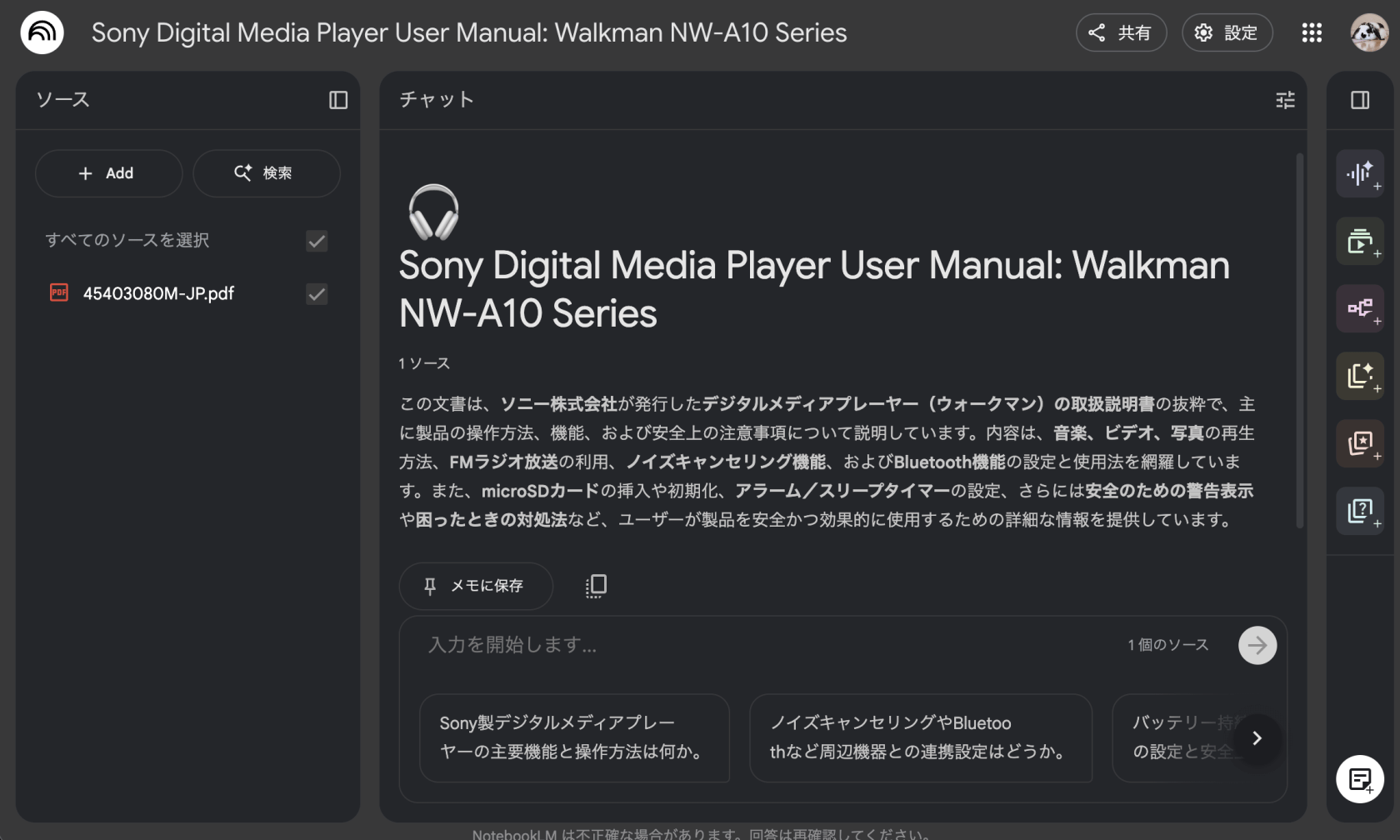

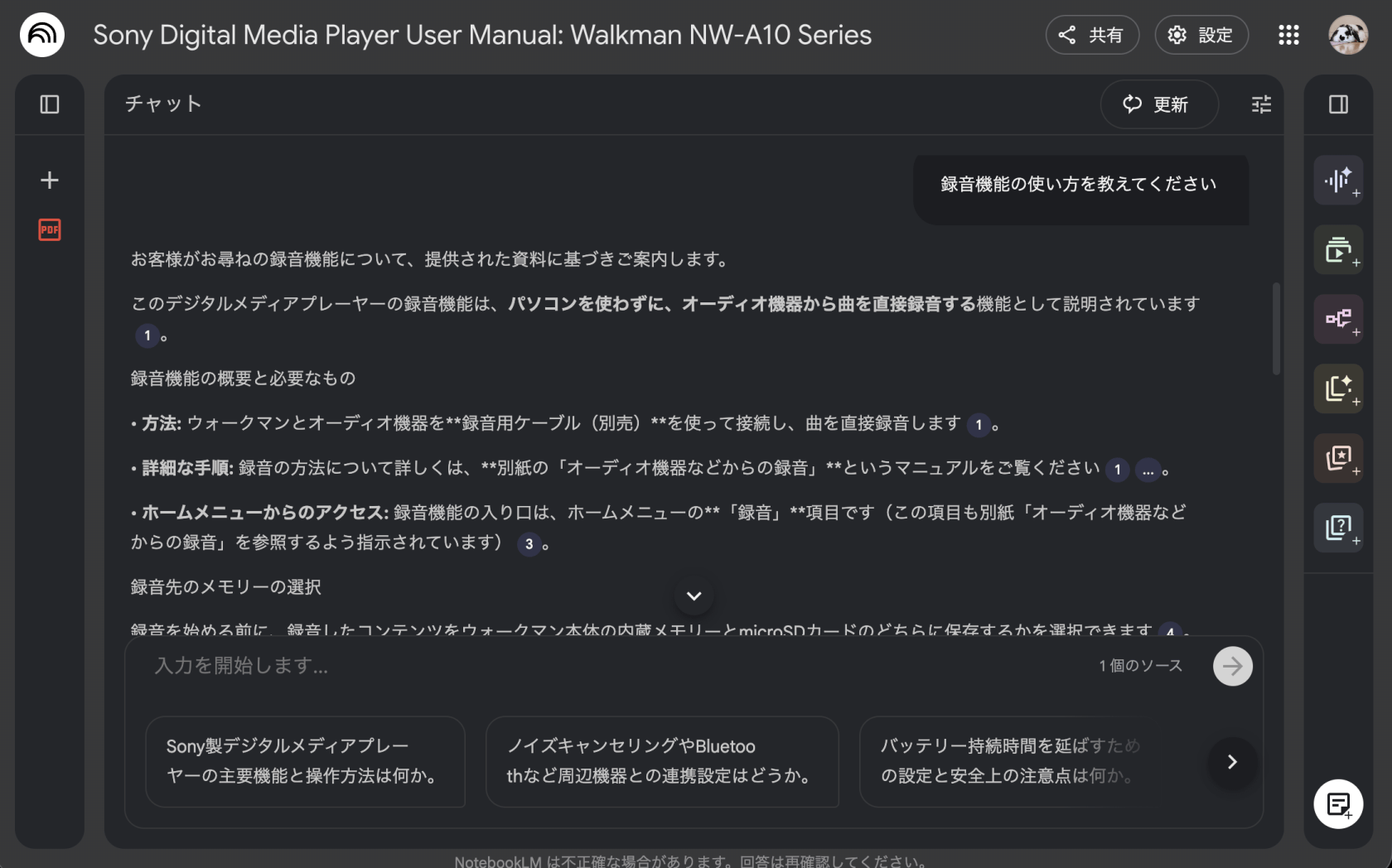

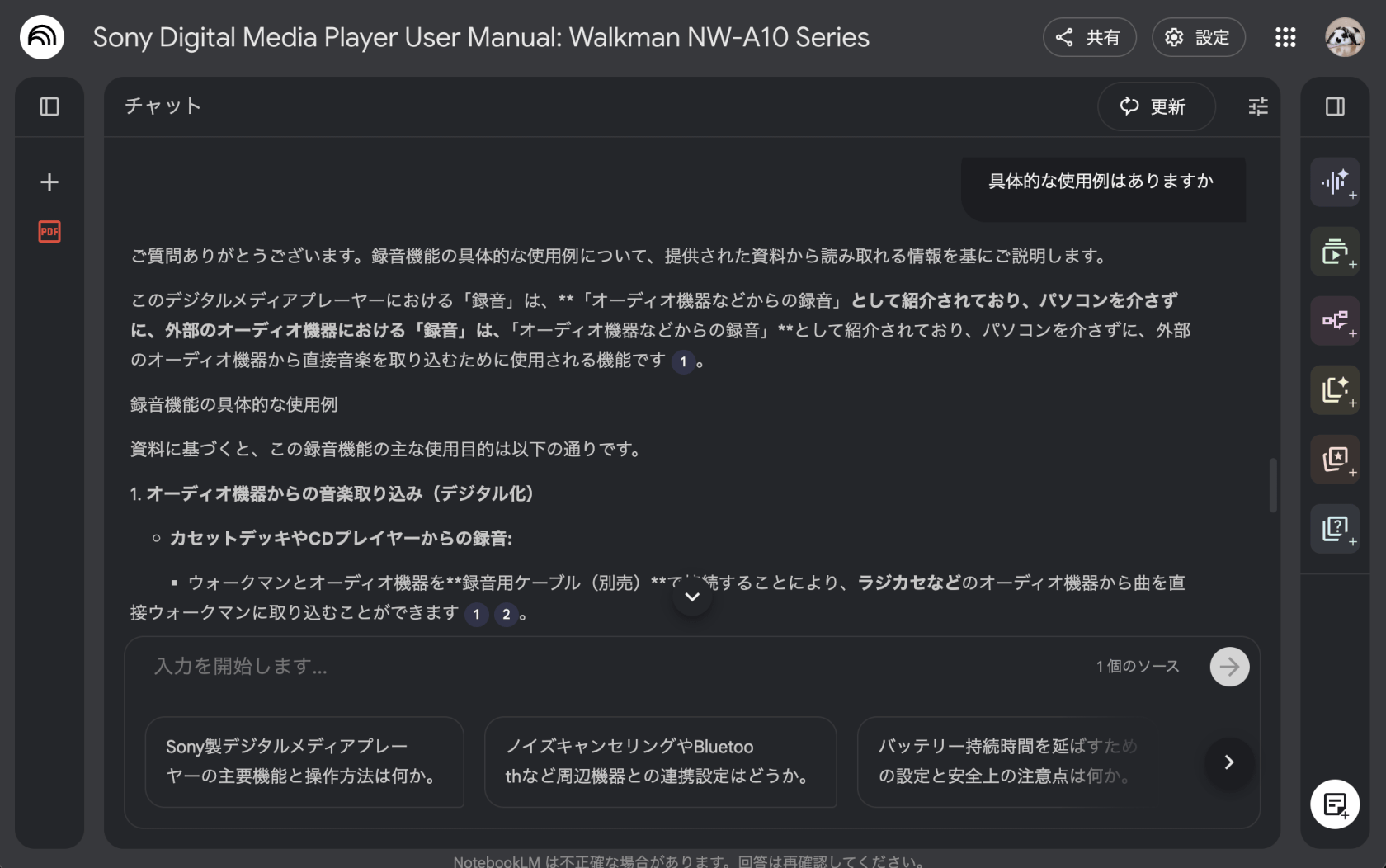

情報収集編 – 技術ドキュメントの理解

公式ドキュメントや技術仕様書は、専門用語が多く、理解するのに時間がかかります

NotebookLMを使えば、難解なドキュメントでも対話形式で理解を深められます

活用例

1. 公式ドキュメントのPDFをアップロード

2. 「この機能の使い方を教えてください」と質問

3. AIが関連箇所を抽出して、わかりやすく説明

4. 「具体的な使用例はありますか」と追加質問

5. さらに詳しい情報を取得

Q&A形式で段階的に理解を深められるため、一人で読むよりも効率的に学習できます。出典リンクもあるので、正確性も担保されています

まとめ

NotebookLMは、情報整理の強力なパートナーです

アップロードした資料を基に、要約、質問応答、音声概要、マインドマップなど、多彩な機能で情報を理解しやすくしてくれます。出典が明確なので、ハルシネーション(誤情報)のリスクも低く、信頼性の高い情報処理が可能です

しかも、基本機能は無料で利用できます。Googleアカウントがあれば、今すぐ始められます

まずは試しに、手元の資料をアップロードして、AIと対話してみてください。きっと、情報整理や学習の効率が大きく変わることを実感できるはずです

うさぎも、NotebookLMのおかげで技術ドキュメントを読む時間が大幅に短縮できました🐰

あなたもぜひ、NotebookLMで情報整理の新しい体験をしてみてくださいね

参考リンク

- NotebookLM公式サイト: https://notebooklm.google.com

あなたも生成AIの活用、始めてみませんか?

生成AIを使った業務効率化を、今すぐ始めるなら

「初月基本料0円」「ユーザ数無制限」のナレフルチャット!

生成AIの利用方法を学べる「公式動画」や、「プロンプトの自動生成機能」を使えば

知識ゼロの状態からでも、スムーズに生成AIの活用を始められます。

taku_sid

https://x.com/taku_sid

AIエージェントマネジメント事務所「r488it」を創立し、うさぎエージェントをはじめとする新世代のタレントマネジメント事業を展開。AI技術とクリエイティブ表現の新たな可能性を探求しながら、次世代のエンターテインメント産業の構築に取り組んでいます。

ブログでは一つのテーマから多角的な視点を展開し、読者に新しい発見と気づきを提供するアプローチで、テックブログやコンテンツ制作に取り組んでいます。「知りたい」という人間の本能的な衝動を大切にし、技術の進歩を身近で親しみやすいものとして伝えることをミッションとしています。