PLUS

生成AIコラム

ChatGPTで文字起こしはできる?最新のやり方と活用例を解説

目次:

はじめに

ChatGPTを使って文字起こし業務を効率化したいと考えている方も多いのではないでしょうか。会議の議事録作成や動画のテロップ制作、インタビュー記事の執筆など、文字起こしは多くのビジネスシーンで必要とされる作業です。

ChatGPTには確かに文字起こし機能がありますが、すべての場面に対応できるわけではありません。本記事では、ChatGPTの文字起こし機能から、より高精度な文字起こしツールの活用法、そして文字起こしデータをChatGPTで最大限活用する方法まで詳しく解説します。

ChatGPTで文字起こしはできる?

ChatGPTの文字起こし機能について、まずは「できること」「できないこと」を整理しておきましょう。実際の業務で活用する前に、どのような活用方法があるのか把握しておくことが重要です。

音声入力やPDFの添付による文字起こしは可能

PC・スマートフォンアプリ版のChatGPT(無料版含む)のいずれも、マイクボタンをタップして直接音声入力が可能です。話した内容がリアルタイムで文字に変換され、そのままチャット形式で表示されます。

また、PC・スマートフォン版問わず、有料プランであれば画像ファイルやPDFファイルに含まれる文字情報の抽出も可能です。手書きのメモや印刷された資料をスマートフォンで撮影し、ChatGPTにアップロードすることで文字データとして認識できます。

ただし、上記機能は個人的なメモの音声入力や短時間の録音内容の確認など、比較的シンプルな用途でのみ活用できるものです。長時間の会議録音や複数の話者が登場するインタビューなど、本格的な文字起こし業務には向いていません。

音声ファイルからの文字起こしはできない

現在のChatGPTでは、音声ファイルを直接アップロードして文字起こしを行うことはできません。MP3やWAVなどの音声ファイルを処理したい場合は、OpenAIが提供するWhisperや、2025年に登場したGPT-4o Transcribeといった専用ツールを利用する必要があります。

これ以降では、これらの専用ツールについて詳しく説明していきます。

Whisperを用いた文字起こしのやり方

OpenAIが開発したWhisperは、99言語に対応した高精度な音声認識AIモデルです。ChatGPTとは別のサービスですが、同じOpenAI社の製品として多くの企業や開発者に活用されています。

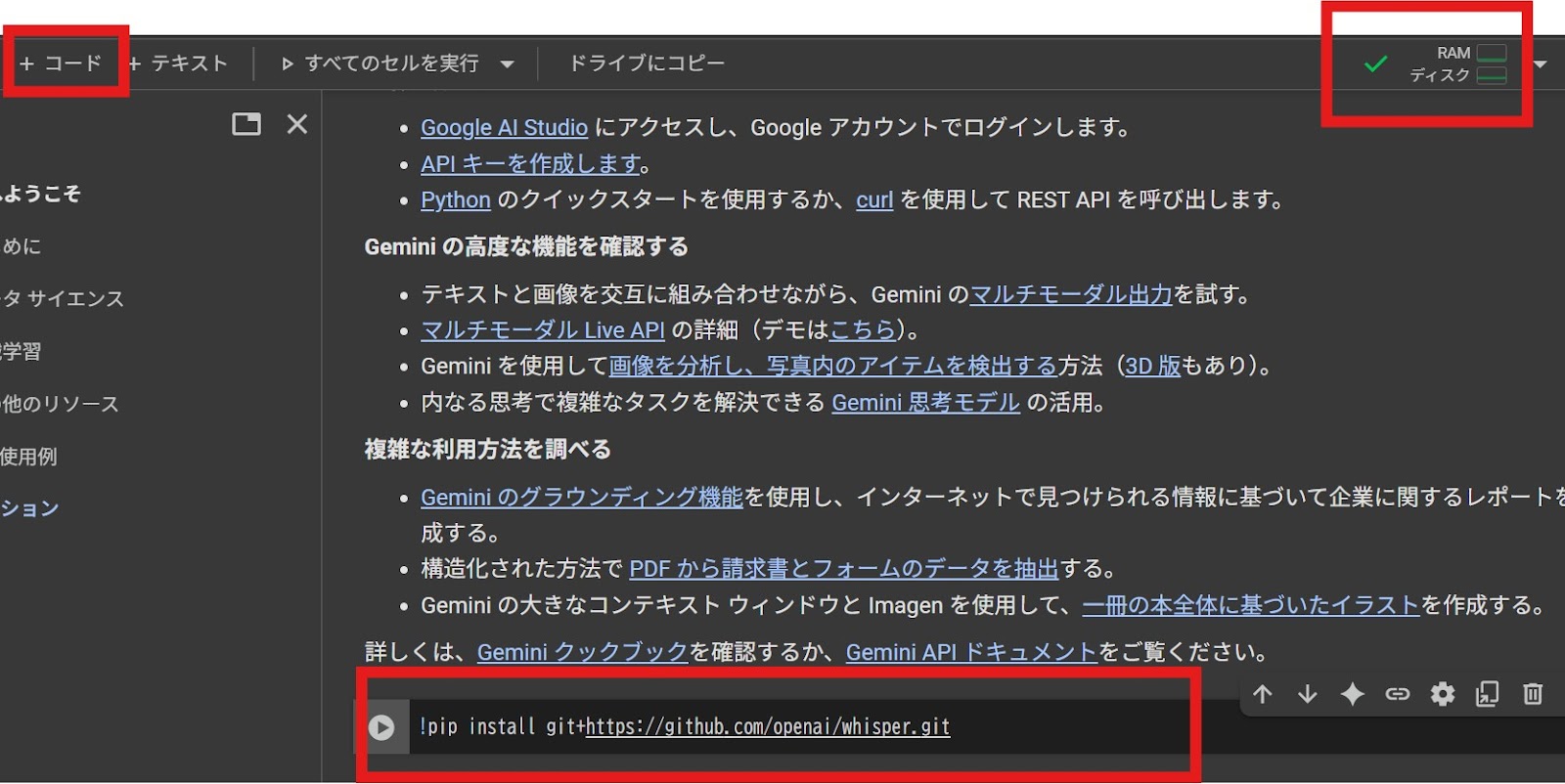

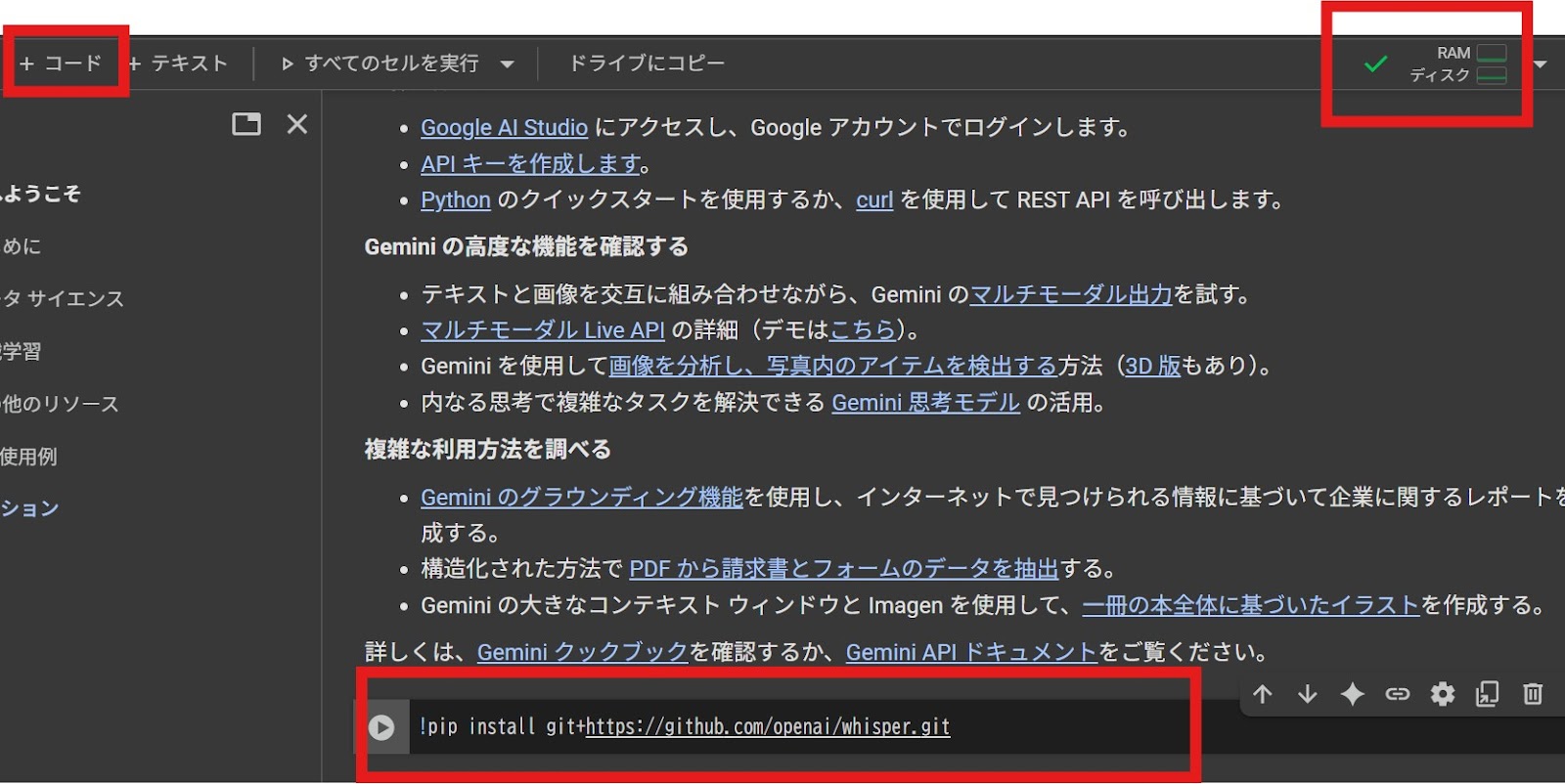

**Whisperは単体では動作せず、別のプラットフォーム上で展開して利用する必要があります。**今回は、誰でも無料で利用できるGoogle Colaboratoryを使った具体的な手順を詳しく解説します。プログラミング経験がない方でも、手順通りに進めれば確実に文字起こしをすることが可能です。

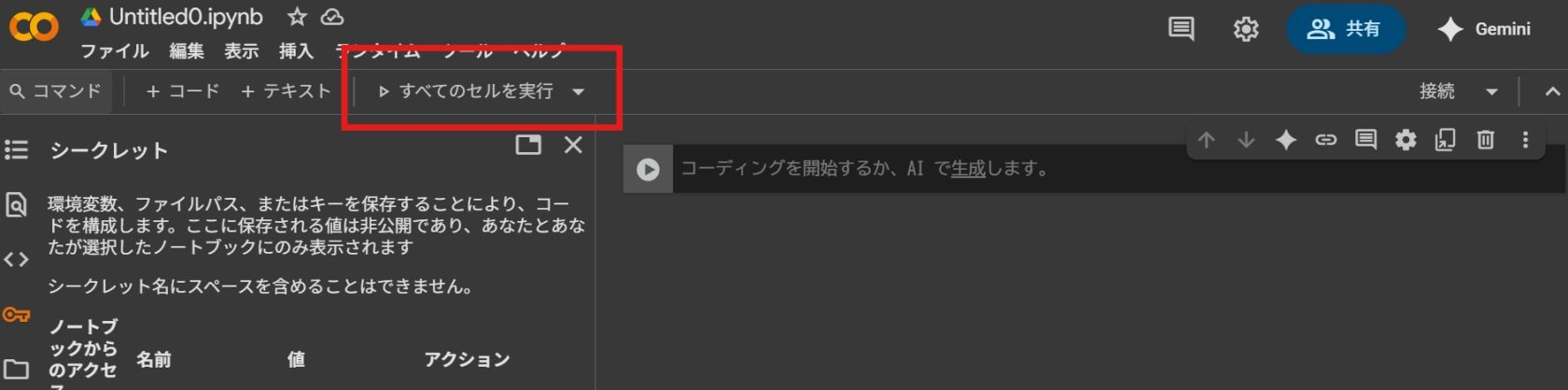

まず、Google Colaboratoryにアクセスして新しいノートブックを作成します。

Googleアカウントでログインし、右上の「接続」ボタンをクリックしてRAMディスクに接続されていることを確認してください。

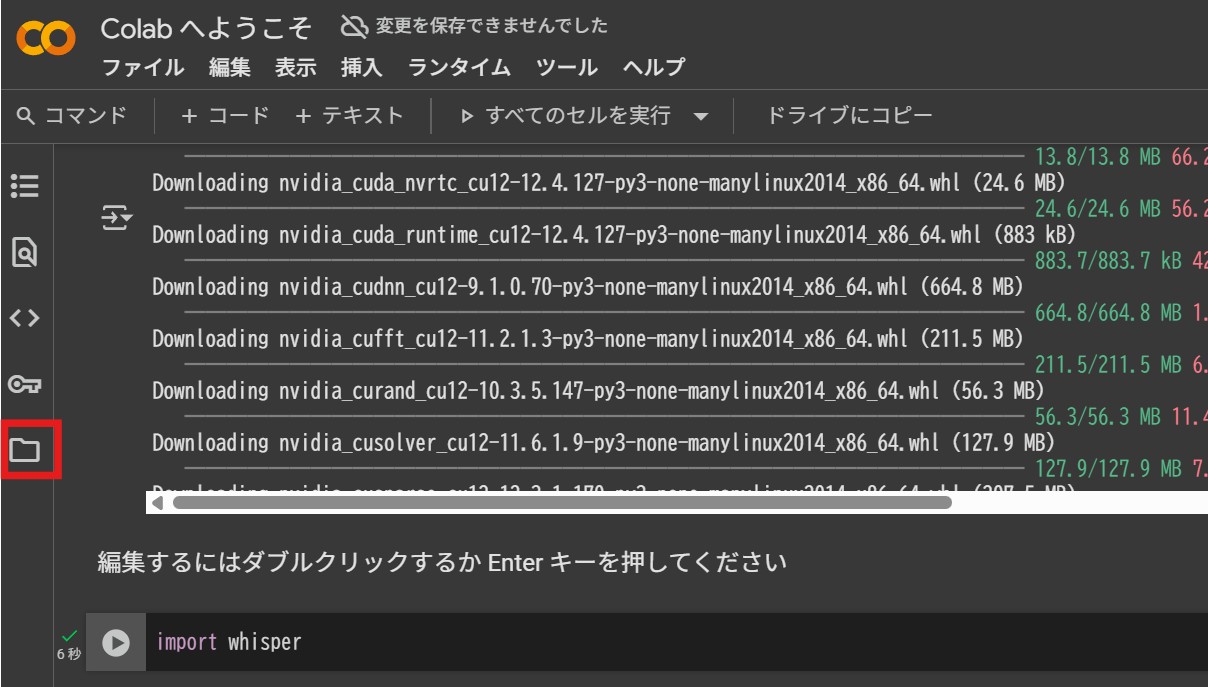

次に、Whisperをインストールします。コード入力欄に以下のコマンドを入力し、実行ボタン(▷)をクリックしてください。

!pip install git+https://github.com/openai/whisper.git

入力バーの横に緑のチェックマークが出たら完了です。

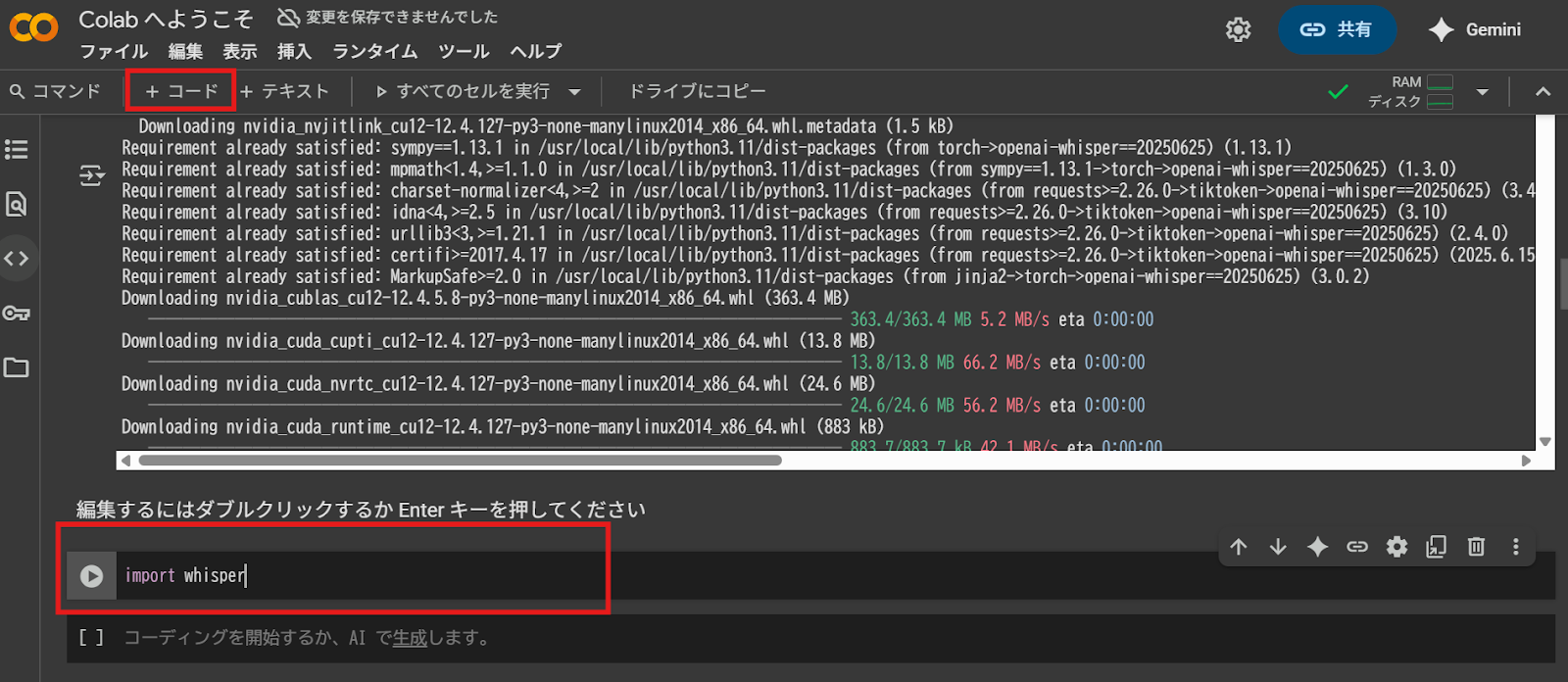

完了したら、再びコード入力欄に以下のコマンドを入力し、実行ボタン(▷)をクリックしてください。

import whisper

ここまでで環境設定は完了です。続いて、文字起こししたい音声ファイルをアップロードします。

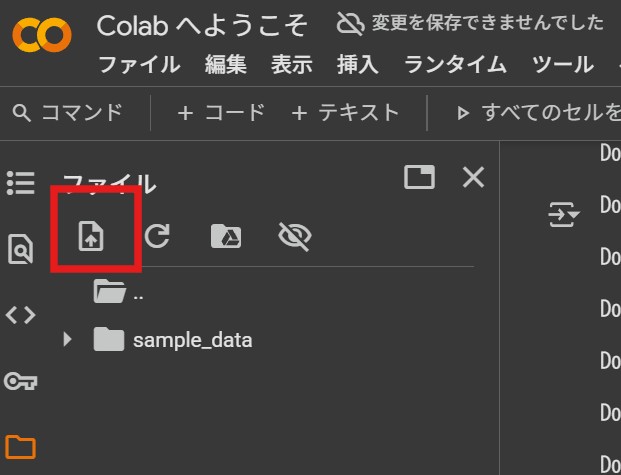

まず、画面左側の「ファイル」アイコンをクリックしましょう。

次に、音声ファイルをドラッグ&ドロップまたはアップロードボタンから音声ファイルを追加してください。

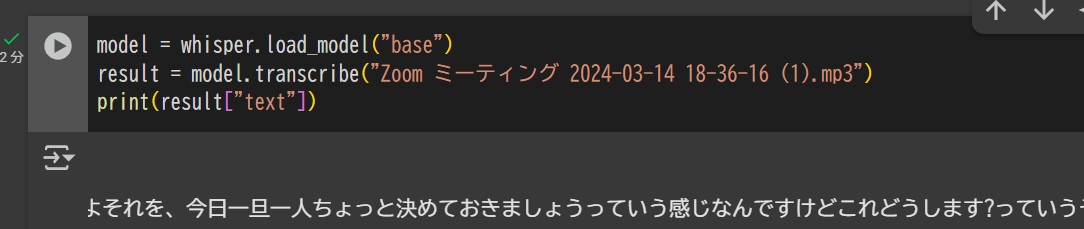

最後に、以下のコードを新しいセルに入力して実行すれば文字起こしが開始されます。

model = whisper.load_model("base")

result = model.transcribe("ファイル名(ここは文字起こしするファイル名を入れてください。)")

print(result["text"])

Google Colaboratoryの無料枠内で高品質な文字起こしを実現できます。

GPT-4o Transcribeを用いた文字起こしのやり方【2025年最新】

OpenAIが2025年に新たに公開したGPT-4o Transcribeは、従来のWhisperをさらに進化させた高精度な文字起こし機能です。ただし、こちらもChatGPT単体では機能しないため、Google Colaboratoryを活用する必要があります。また、それに加え、有料でOpenAIのAPIを取得する必要もあります。こちら念頭に置いた上で以下手順をご参照ください。

こちらも同様に、まずGoogle Colaboratoryにアクセスして新しいノートブックを作成しましょう。

次に、左の鍵マークをクリックし、 「+ 新しいシークレットを追加」をクリックしましょう。

そこに取得したOpenAIのAPIを入力します。

その際、名前と値を以下で設定してください。

名前(Name): OPENAI_API_KEY

値(Value): sk-...` から始まる自身で取得したOpenAI APIキー次にGoogle Driveに文字起こししたいファイルをアップロードしましょう。

デフォルトではMyDrive/Colab Notebooks/sample.m4aというファイルを文字起こしするようになっているので、必要に応じてファイル名や保存先のフォルダパスを書き換える必要があります。

これで準備は完了です。あとはセルの実行ボタンを押し、処理を開始させましょう。

有料でのAPI取得については、OpenAIのプラットフォームページから進めることが出来ます。

gpt-4o-transcribeの場合、処理した音声1分あたり約0.006ドル(0.89円)がAPI費用として発生します。(参照:https://platform.openai.com/docs/pricing#transcription-and-speech-generation)

高額ではないですが、少し登録・設定があるので、入念に調べてからこのやり方を進めるのがおすすめです。

その他おすすめの文字起こしツール

文字起こしの用途や環境に応じて、ChatGPTやWhisper以外にも優秀なツールが多数提供されています。それぞれの特徴を理解して、最適なツールを選択することが重要です。ここからは各ツールの特徴について解説していきます。

Zoom

Zoomの自動文字起こし機能では、オンライン会議中にリアルタイムで発言内容を文字化してくれます。参加者全員が同じ画面で文字情報を確認できるため、聞き逃しの防止に有効です。基本的なライブ字幕機能は無料版でも利用できます。

サービスサイト:https://www.zoom.com/ja/products/virtual-meetings/

Microsoft Teams

Teamsの自動文字起こし機能は、Microsoft 365との連携が最大の強みです。有料プラン(800~5000円程度/人・月)では会議の録画と同時に文字起こしが行われ、データはOneDriveやSharePoint上に保存されます。文字起こし内容はWordなどへの出力も可能で、多言語対応も充実しています。リアルタイム字幕(ライブキャプション)は、無料版でも利用できます。

サービスサイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

Google Meet

Google Meetの自動字幕機能は、Google Workspaceとの統合により、会議の録画や文字起こしデータをGoogleドライブに保存できるのが特長です(有料プランのみ対応:800~2600円程度/人・月)。リアルタイム字幕(ライブキャプション)は無料版でも利用できるため、手軽に試すことができます。

サービスサイト:https://workspace.google.com/intl/ja/products/meet/

Googleドキュメント

Googleドキュメントの音声入力機能は、完全無料で利用できる手軽さが最大の魅力です。PC版のドキュメントの左上、マイクアイコンをクリックして話すだけで、リアルタイムに文字が入力されます。音声ファイルの直接変換には対応していませんが、個人利用や簡単な文字起こし作業には最適なツールと言えるでしょう。

サービスサイト:https://workspace.google.com/intl/ja/products/docs/

PLAUD NOTE

PLAUD NOTEは文字起こしに特化した専用デバイスで、スマートフォンサイズの薄型筐体に高性能マイクを搭載しています。録音から文字起こしまで一貫して処理可能で、オフラインでも動作するため機密性の高い会議やネット環境が不安定な場所でも安心です。

長時間のバッテリー駆動により一日中の使用も問題ありません。初期費用(27,500円)はかかりますが、月額料金を抑えられる(1,000円~/月+追加パッケージ)ため、長期的にはコストメリットがあると言えるでしょう。

サービスサイト:https://jp.plaud.ai/

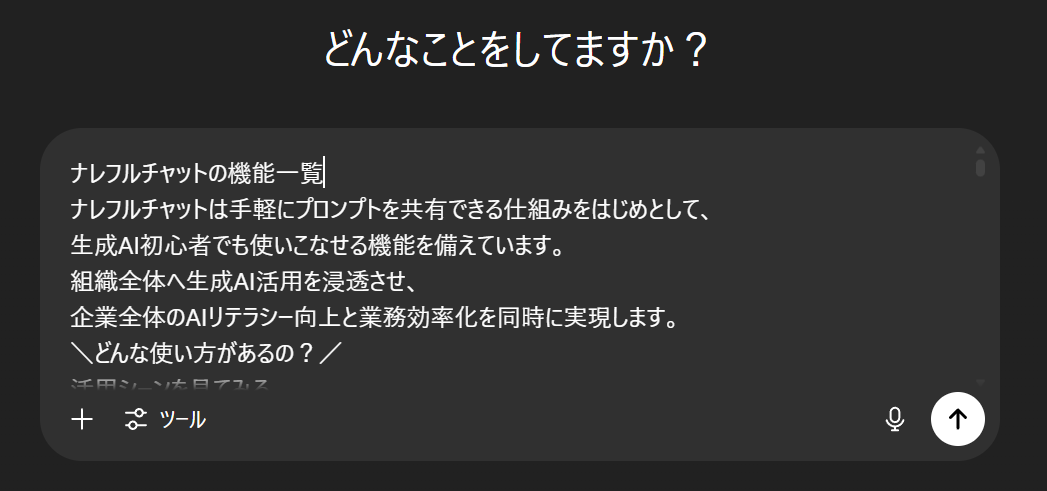

ナレフルチャット

ナレフルチャットは、AIを活用した文字起こしサービスとして高い精度と使いやすさを両立しているツールです。音声ファイルをアップロードするだけで自動的に文字起こしが実行され、そのまま議事録として使える品質の文字起こしを実現します。

また、セキュリティ面でも配慮されており、アップロードされたデータが学習に利用されることはありません。文字起こし業務を日常的に行う企業にとって、コストパフォーマンスに優れた選択肢となるでしょう。

サービスサイト:https://www.knowleful.ai/

文字起こしデータはChatGPTでブラッシュアップ可能

Whisperや他のツールで得られた文字起こしデータは、そのままでも使えることが多いのですが、ChatGPTで少し手を加えることで格段に読みやすくなります。

ブラッシュアップを行うことで、この次の見出しで紹介する要約や議事録作成の精度も向上します。単純な文字の羅列から、きちんと構造化された読みやすいテキストに変換できれば、後の作業もスムーズに進むでしょう。

誤字脱字の修正

音声認識技術は確実に進歩していますが、やはり完璧な文字起こしは難しいのが現状です。特に専門用語や固有名詞、話し手の発音の癖などは誤認識されがちです。また、Whisperなどの文字起こしツールでは、同じ音の言葉が文脈に合わない別の単語に変換されてしまうこともよくあります。

ChatGPTなら文脈を読み取りながら、こうした誤りを自然に修正してくれます。「こんにちわ」を「こんにちは」に直したり、「いちよう」を「一応」に修正したりする基本的なものから、「シーエスエス」を「CSS」に変換するような専門用語まで対応可能です。

「たいせい」が「体制」なのか「耐性」なのかといった同音異義語も、前後の文脈から適切に判断してくれます。

プロンプト例

以下の文字起こしデータの誤字脱字を修正してください。

同音異義語の誤変換や専門用語の表記ミスを文脈に基づいて修正し、元の意味は変えないでください。不明な部分があれば確認してください。文体の整形

話し言葉で記録された文字起こしデータを、用途に応じた適切な文体に変換する作業も重要です。ChatGPTを活用することで、カジュアルな会話を丁寧語に変換したり、逆に堅すぎる敬語を読みやすい文体にしたりと、目的に合わせて調整できます。

「えーっと」「あの」といった間投詞の除去や、重複表現の整理も同時に行えます。「そうですね、そうですね」を「そうですね」にまとめたり、「まあ、その、なんというか」のような冗長な表現を自然な文章に整理したりすることも可能です。

こうした調整により、後で要約や議事録を作成する際の品質が格段に向上します。

プロンプト例

この文字起こしデータを議事録用の文体に整形してください。

間投詞や重複表現を除去し、話し言葉を適切な書き言葉に変換してください。

発言の本質的な内容は保持してください。ChatGPTによる文字起こしデータの活用例

高品質な文字起こしデータが用意できれば、ChatGPTの真価を発揮する場面が数多くあります。

ここでは、文字起こしデータを元にした具体的な活用例を、実際のプロンプト例とともに紹介します。

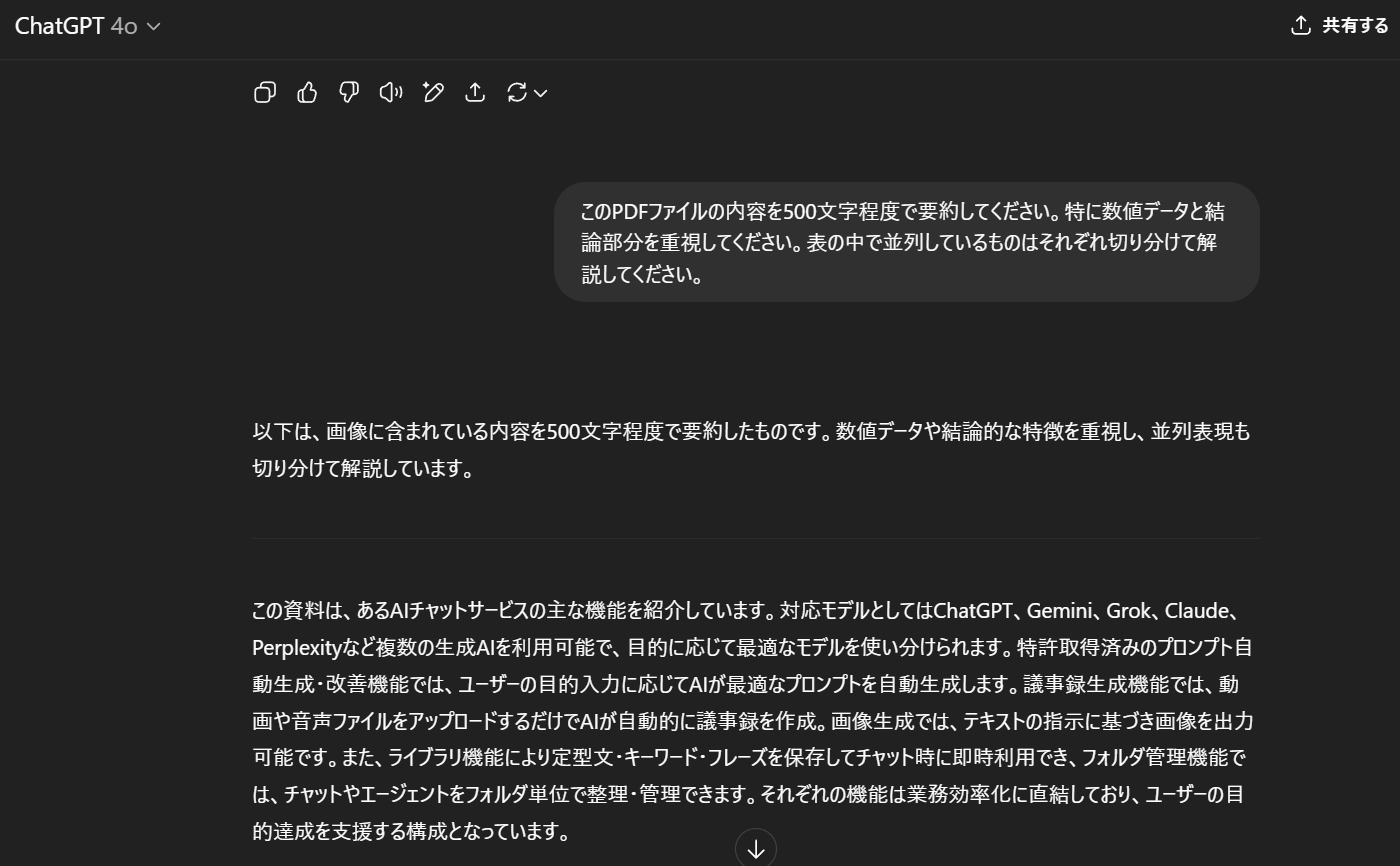

内容の要約

長時間の会議や講演の内容を短時間で把握したい場合、ChatGPTで内容を要約するのがおすすめです。これにより、重要なポイントを見落とすことなく、効率的に情報を整理できます。

要約の精度を高めるには、事前に会議の目的や参加者の役職などの背景情報をChatGPTに伝えておくことも効果的です。

プロンプト例

この会議の文字起こしデータから、以下の要素を含む要約を作成してください:

1. 主要な議題と結論(3-5項目)

2. 決定事項と担当者

3. 次回までのアクションアイテム

4. 未解決の課題 要約はA4用紙1枚程度の分量でまとめてください。

また、以下が本会議の概要です。以下を踏まえて作成してください:

1. 会議の目的

1. 6月分営業成績の振り返りと、2025年後期における営業戦略の策定及び市場リサーチ

2. 主な参加者

1. 部長:~~(男性、40代)

2. 部下:~~~(女性、20代)

3. 部下:~~~(男性、20代)議事録の作成

要約よりもさらに詳細な、フォーマルな議事録の作成もChatGPTでは可能です。企業の会議では決まった形式の議事録が求められることが多いため、テンプレートに沿った議事録になるようなプロンプトで、文字起こしした内容をまとめましょう。

プロンプト例

以下の文字起こしデータを使用して、正式な議事録を作成してください:

- 会議名:[会議名を入力]

- 日時:[日時を入力]

- 参加者:[参加者リストを入力]

議事録には以下の項目を含めてください:

1. 報告事項(発言者名と内容)

2. 審議事項(論点と結論)

3. 決定事項(具体的な内容と期限)

4. その他(質疑応答など)Chat GPTを用いた議事録の作成について詳しくは以下の記事も参照いただけますと幸いです。

参考記事:ChatGPTで議事録作成を効率化!やり方・目的別のプロンプト例も紹介

インタビュー記事の作成

ジャーナリストや広報担当者も、ChatGPTを活用することで、音声情報から自然な読み物を仕上げることができます。

記事形式への変換では、話し言葉の自然さを保ちながら、読者にとって理解しやすい構成に組み直すことが重要です。

また、インタビュー対象者の人柄や専門性が伝わるよう、適切な表現を選択することも大切でしょう。

プロンプト例

このインタビューの文字起こしデータを、読みやすい記事形式に変換してください:

- 対象読者:[ターゲット層を入力]

- 記事の目的:[目的を入力]

- 文字数:[希望文字数を入力]

以下の点に注意して作成してください:

1. インタビュイーの発言の自然さを保持

2. 読者にとって分かりやすい構成に整理

3. 専門用語には適切な説明を追加

4. インタビュイーの人柄が伝わる表現を使用ChatGPT活用時のポイント・注意点

文字起こしデータをChatGPTで活用する際は、より良い結果を得るためのコツと、注意すべき点があります。これらを理解して適切に活用することで、業務効率の向上と品質の担保を両立できます。

事前に専門用語をChatGPTにインプットしておく

業界の専門用語や企業内で使われる略語などは、事前にChatGPTに説明しておくことで精度が向上します。

例えば、「××を主事業として行っている当社では複数の工程を一括で受注する案件を『ワンストップ案件』と呼んでいます」といった社内独自の表現についても、事前に説明しておくことで文脈に沿った適切な処理が可能になります。

また、参加者の名前や役職、プロジェクト名なども事前に共有しておくと、文字起こしデータの整理や要約の際により正確な情報処理ができます。

プロンプト例

以下本会議についての概要です

こちらインプットした上で文字起こしを実行してください:

A案件:株式会社○○がクライアントの案件 ××を単価○○で受注しています。

田中:部長、50代、男性、会議中は主に進行をしている

山本:一般社員、30代、男性、本プロジェクトの現場担当者

佐藤:一般社員、20代、女性、マーケティング関連で主に回答している

林:課長、40代、女性、会議中はKPI、KGI周りでの議事進行を担当文脈理解には限界がある

ChatGPTは優秀な言語モデルですが、人間ほどの文脈理解は期待できません。特に、会議中の暗黙の了解や、以前の会議での決定事項を前提とした発言などは、正確に解釈できない場合があります。

最近のAIはかなり賢くなってきていますが、それでも一度に理解できる情報の量にも限界があります。たとえば、少し前のバージョン(GPT-4の初期版)では、英語でおよそ6,000語、日本語では3,500〜4,000語くらいまでしか文脈を追うことができませんでした。

現在の最新モデル(GPT-4o)では、さらに多くの情報を扱えるようになっていて、数十ページ分の内容をまとめて読み込んで処理することも可能です。それでも、会話の前後関係が長く続いたり、途中で話題が大きく変わったりすると、うまく理解できないことがあります。

重要な決定事項や数値データについては、必ず人間が最終確認を行うことをおすすめします。また、曖昧な表現や比喩的な発言については、元の文字起こしデータと照らし合わせながら確認することが大切です。

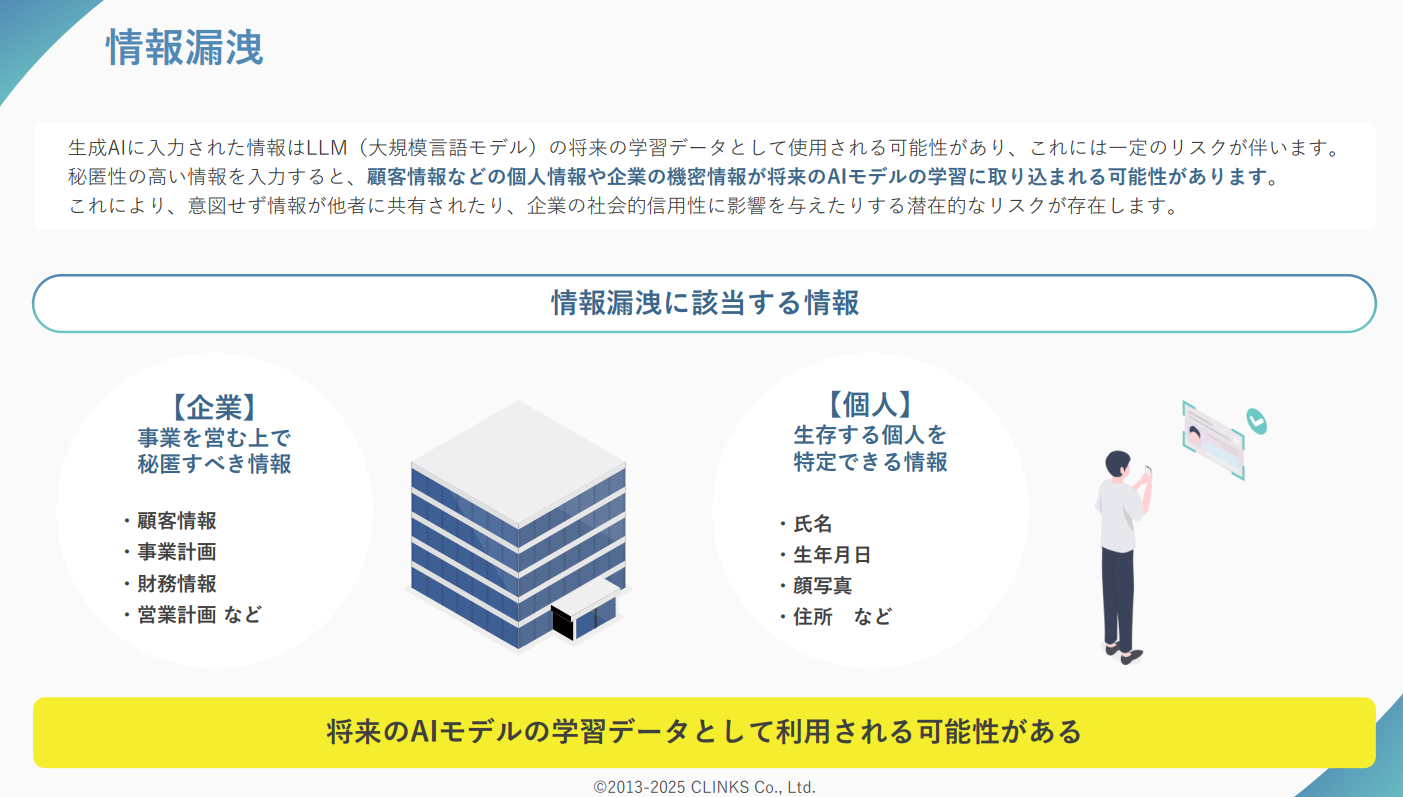

機密情報は入力しないようにする

ChatGPTに入力したデータは、サービス提供者側で学習データとして活用される可能性があります。企業の機密情報や個人情報が含まれる文字起こしデータを処理する際は、十分な注意が必要です。

実際にサムスン社では、上記のような事象が過去発生しており、問題となりました。

参照:「Samsung Engineers Feed Sensitive Data to ChatGPT, Sparking Workplace AI Warnings」Dark Reading

機密性の高い情報を扱う場合は、OpenAI for Businessのような企業向けプランの利用や、オンプレミス環境での処理を検討することをおすすめします。また、個人名や企業名などの固有名詞を仮名に置き換えてから処理を行う方法もおすすめです。

AIを用いた文字起こしならナレフルチャット

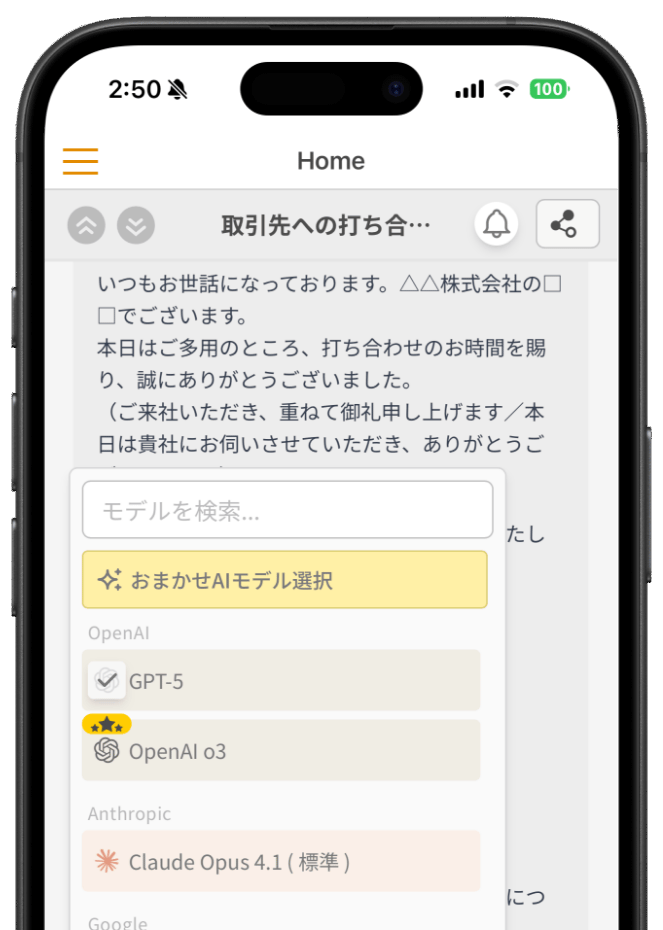

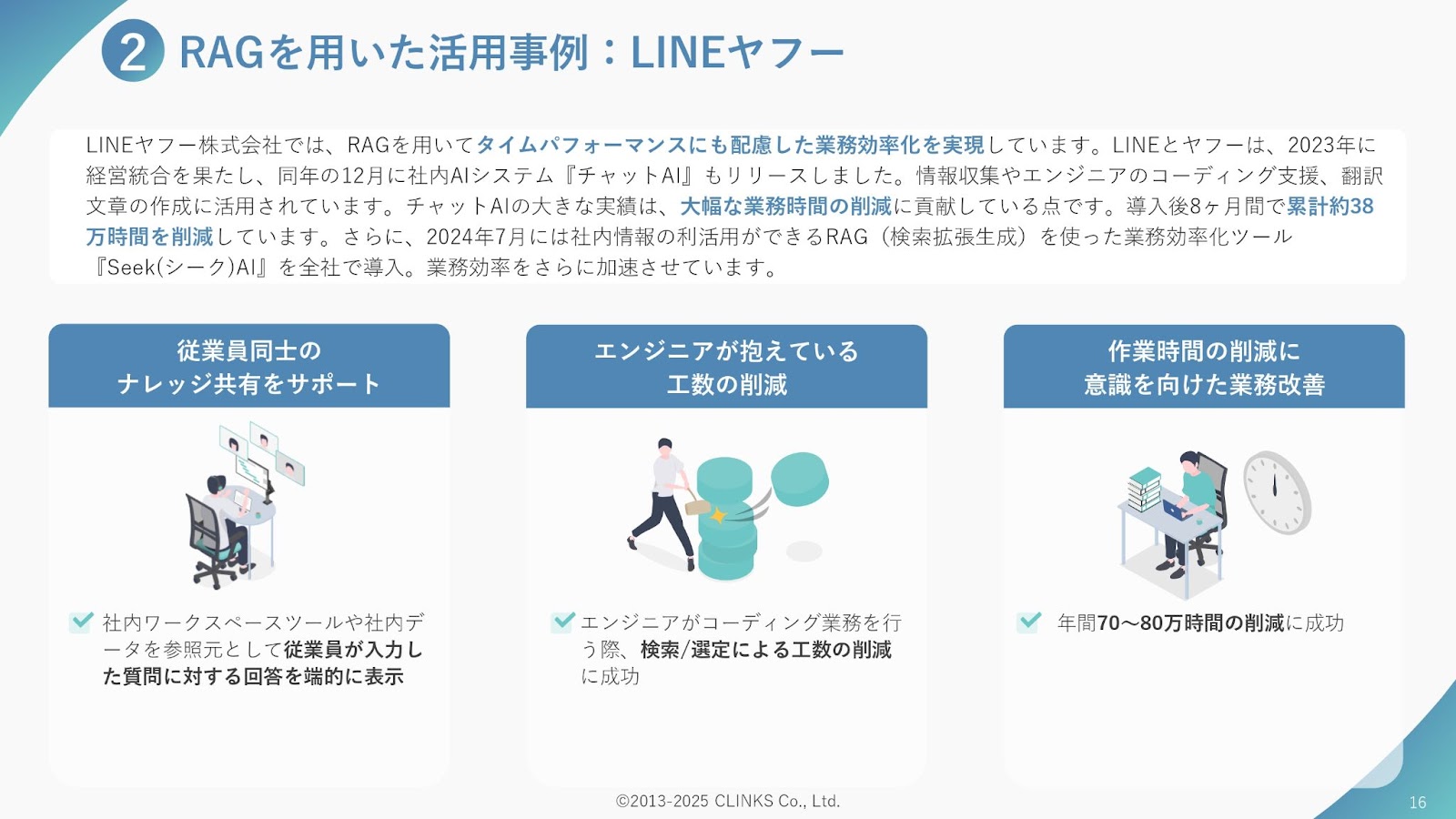

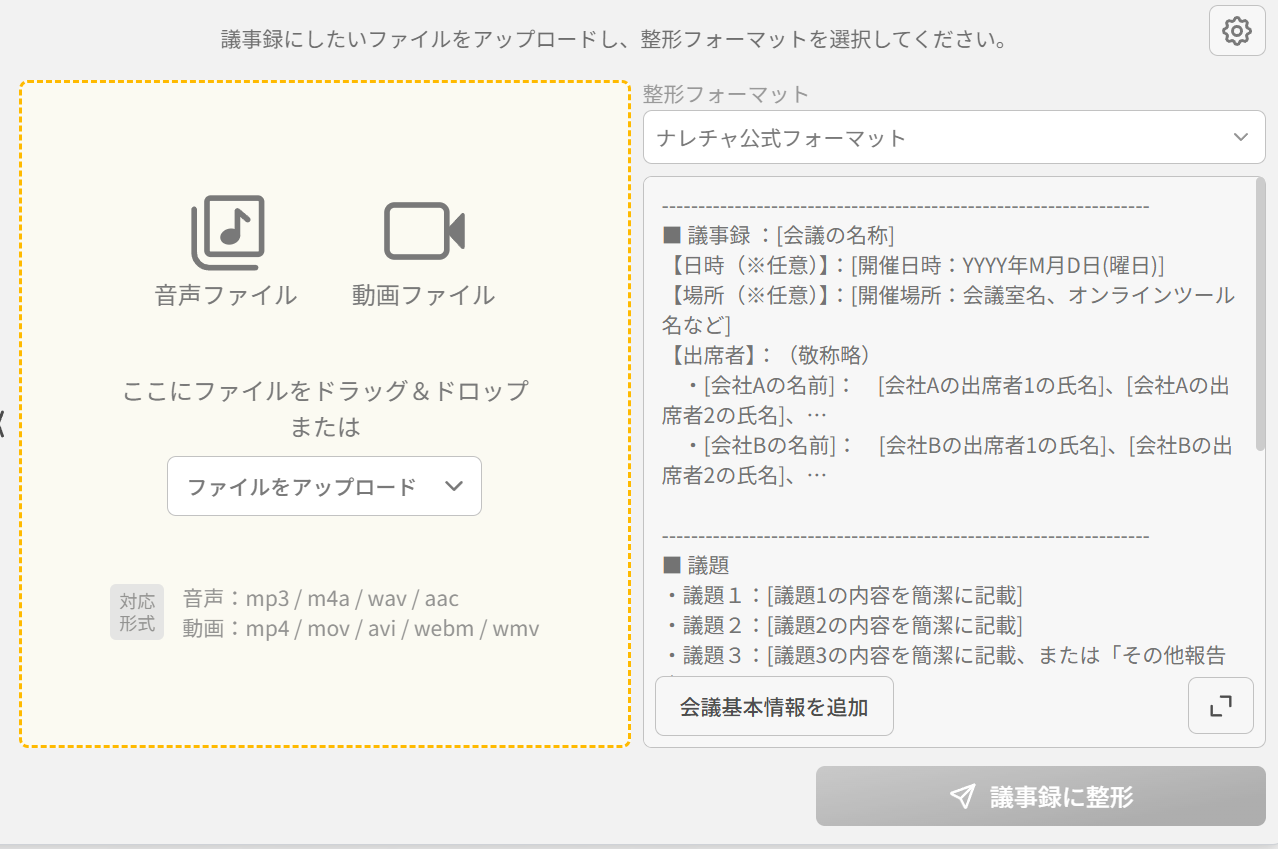

これまで紹介してきた各種ツールの特徴を踏まえ、より総合的なソリューションとしておすすめしたいのが、ナレフルチャットです。ナレフルチャットでは、単純な文字起こし機能だけでなく、その後の活用まで含めた包括的なサービスを提供しています。

音声/録画データを自動文字起こし

ナレフルチャットでは、音声ファイルや動画ファイルをアップロードするだけで、高精度な文字起こしが実行されます。

複雑なプロンプト作成は一切不要で、ドラッグ&ドロップの簡単操作で完結するため、AI初心者でも即座に活用できます。WhisperやGPT-4o Transcribeと同じぐらいの精度を持ちながら、より使いやすいUI/UXとなっているのが特徴です。

また、ChatGPTの章でも触れた画像やPDFファイルからの文字起こしも対応可能です。これにより、音声データ以外にも様々な形式の情報も統一されたテキストデータとして管理できるようになります。

音声/録画データを元に議事録生成も可能

ナレフルチャットでは文字起こしに留まらず、音声データから直接議事録を生成する機能もあります。整形フォーマットを選択するだけで、報告事項、審議事項、決定事項などに分類して整理されるため、後工程の作業時間を大幅に短縮できます。

この機能により、会議終了後すぐに参加者全員で内容を共有できるため、認識の齟齬や記録漏れ防止を徹底することが出来るでしょう。

整形フォーマットも、用途を入力すれば自動で作ってくれるので、自社のフォーマットや用途に応じた議事録を容易に作成することが出来るのも大きな特徴です。

文字起こし作業は従来、会議参加者にとって大きな負担となっていました。しかし、ナレフルチャットの自動議事録生成により、この煩雑な作業から解放されることになるでしょう。

学習データに利用されない環境を構築

上でも紹介したように、多くのAIサービスでは、利用者が入力したデータがモデルの学習に活用される仕組みになっていますが、ナレフルチャットは完全にオプトアウトされたAPIを使用しており、企業の機密情報が学習データとして使われることは一切ありません。

セキュリティ面では、ISMS認証(ISO27001)とプライバシーマークの両方を取得した厳格な管理体制を敷いているのも、他サービスとの大きな差別化点です。

また、サービス終了時の対応も徹底しています。契約解除後は、蓄積されたチャット履歴やアップロードされたファイルなど、企業データが物理削除されるため、将来的なリスクも排除されます。

本記事では、ChatGPTをはじめとする様々な文字起こし手法をご紹介しました。それぞれに長所と制約があるため、ご自身の利用シーンに最も適したツールを選択していただければと思います。これらの情報が、日々の業務効率化の一助となれば幸いです。

議事録作成を効率化するなら、ナレフルチャット!

会議の録音・録画データをアップロードするだけで

「文字起こし」「議事録作成」を自動で実行!

フォーマットを調整して、会議ごとに最適な形式で出力させることもできます!

ナレフルチャット運営チーム

法人向けクローズド生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の企画・開発・運用を手がけています。

プロンプト自動生成・改善機能や組織内でのノウハウ共有機能など、独自技術の開発により企業の生成AI活用を支援しています。

「AIって難しそう...」という心の壁を、「AIって面白そう!」という驚きで乗り越えていただけるように

日々刻々と変化する生成AI業界の最新動向を追い続け、魅力的な記事をお届けしていきます。