PLUS

生成AIコラム

ChatGPTのプロンプトエンジニアリング完全ガイド~作成テクニックから修正方法までをご紹介~

はじめに

「思った通りの出力を得られない」「毎回ChatGPTの出力が変わってしまう」「どう指示すれば正確な結果が出るのかわからない」といった悩みを抱えるビジネスパーソンは多いでしょう。

その課題を解決するのが、プロンプトエンジニアリングです。適切な指示の設計方法を学べば、効果的なプロンプトを数分で作成でき、ChatGPTから質の高い回答を安定的に引き出せるようになります。

本記事では、役割設定や出力形式の指定といった基本的な手法から、Few-ShotやChain of Thoughtなどの応用テクニック、さらには期待通りの回答が得られなかった際の修正方法まで、実務で使える知識を網羅的に解説します。ChatGPTの活用効率を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。

生成AIの社内利用をお考えの企業様へ

ナレフルチャットは業界最安級のコストパフォーマンスで、社内の生成AI活用を支援するツールです。プロンプトテンプレート機能や共有機能により、チーム全体での効率的な活用を実現します。企業のAI導入を検討している方は、こちらをご覧ください。プロンプトエンジニアリングとは

プロンプトエンジニアリングとは、AIに対して適切な指示を設計する技術です。ChatGPTに代表される生成AIは、与える指示文・プロンプトの質によって回答の精度が大きく変わります。

例えば、「営業メールを作って」という曖昧な指示と、「新規顧客向けに製品Aの導入事例を盛り込んだ500文字の営業メールを作成してください」という具体的な指示では、得られる結果の質が明確に異なります。プロンプトエンジニアリングを習得することで、ChatGPTを最大限活用できるようになります。

効果的なプロンプト作成には、AIの仕組みを理解した上で、明確な指示を設計するスキルが求められます。本記事で紹介する手法を実践することで、試行錯誤の時間を減らし、求める回答を的確に引き出せるようになるでしょう。

プロンプト作成をさらに効率化したい方は、プロンプトを自動で生成してくれるプロンプトジェネレーターの活用もおすすめです。

プロンプトジェネレーターについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

参考記事:【無料・日本語対応】プロンプトジェネレーターとは?おすすめツール13選を徹底解説

プロンプトエンジニアリングの重要性

ChatGPTは入力された文章の続きを「確率的に最も自然と判断される単語列」として予測する仕組みで動作しています。

学習に使われたデータの正確な量は非公開ですが、およそ570GB、つまり100ページの本500万冊分ほどのデータを学習したと推定されています。

ただし、様々な情報を学習しすぎているため、抽象的な指示では一般的な回答しか返ってきません。ChatGPTは、非常に物知りで経験豊富ではあるものの、自分での会社の業務経験はゼロの新人社員と捉えることが重要です。

そのため、明確な指示を出すことで、その豊富な知識を実務に活かせるようになります。プロンプトエンジニアリングは生成AIをコントロールし、期待通りの回答を引き出すための技術であり、生成AIを活用する際になくてはならないものと言えるでしょう。

ChatGPTの仕組みについては以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

参考記事:うさぎでもわかる ChatGPTの仕組み AIの中身をやさしく解説!

ChatGPTに出せる指示の例

ChatGPTには多様な指示が可能です。以下の6つが代表的な指示の例となります。

- 質問

- 対話

- 形式変更

- アイデア出し

- サンプル作成

- 校閲

質問

最も基本的なのは「〇〇について教えてください」という質問形式です。業界のトレンド調査や技術的な疑問の解消など、情報収集の場面で活用できます。

ただし、この形式では回答の範囲が広すぎるため、「〇〇について、△△の観点から300字で説明してください」のように条件を加えると精度が上がります。

例えば「サブスクリプションビジネスについて、中小企業が導入する際のメリットとデメリットを300字で説明してください」といった具体的な指示が効果的です。

対話

対話形式では「〇〇の専門家としてディスカッションに付き合ってください」といった指示により、特定の専門性を持った相手として議論を深められます。

新規事業の戦略検討や、技術的な課題の解決方法を探る際に有効です。「あなたはマーケティングの専門家です。新製品のプロモーション戦略について、ターゲット顧客の設定から具体的な施策まで一緒に考えてください」のように依頼することで、対話を通じて考えを深められます。

形式変更

形式変更は情報整理に役立ちます。「以下の情報を表形式に整理してください」「この会議メモからアクションアイテムを抽出してください」といった指示が有効です。

また、散らばった情報を構造化したい場面でも役立ちます。例えば「以下の顧客からのフィードバックを、『機能改善要望』『UI/UX改善要望』『その他』の3つに分類し、優先度順に表形式で整理してください」といった指示により、データの可読性を高められます。

アイデア出し

アイデア出しでは「〇〇というテーマで斬新な企画案を5つ出してください」のように、創造的な作業も依頼できます。

新規プロジェクトの企画立案や、既存サービスの改善案を考える際に活用できます。「社内コミュニケーションを活性化するための施策を、予算10万円以内で実施できるアイデアを5つ提案してください」といった具体的な条件を加えることで、実現可能な提案が得られます。

サンプル作成

サンプル作成なら「〇〇を作成したいのでサンプルを作ってください」という指示で、文章やコードの雛形を得られます。

新しいタイプの文書を作る際や、プログラムの基本構造を知りたい場面で便利です。「新入社員向けの歓迎メールのサンプルを作成してください。親しみやすく、かつ会社の文化や価値観が伝わる内容にしてください」のように依頼することで、作業の叩き台として活用できます。

校閲

校閲では「〇〇の視点でフィードバックしてください」という指示により、文章の品質向上に活用できます。

重要な資料を送る前のチェックや、プレゼン資料の改善点を見つけたい場面で有効です。「以下の提案書を顧客目線でチェックし、わかりにくい表現や不足している情報を指摘してください」「この企画書を編集者として添削し、論理展開や表現の改善点を提示してください」といった指示により、多角的な改善点を発見できます。

これらの指示は組み合わせることもできます。「以下の営業資料を要約した上で、顧客向けのメールに書き換えてください」のように、複数のタスクを一度に依頼することで、作業効率をさらに高められます。

プロンプトエンジニアリングに役立つ6つの基礎知識

まずは、効果的なプロンプトエンジニアリングに必要な5つの基礎知識について紹介していきます。これらを押さえることで、ChatGPTから得られる回答の質が大きく向上します。

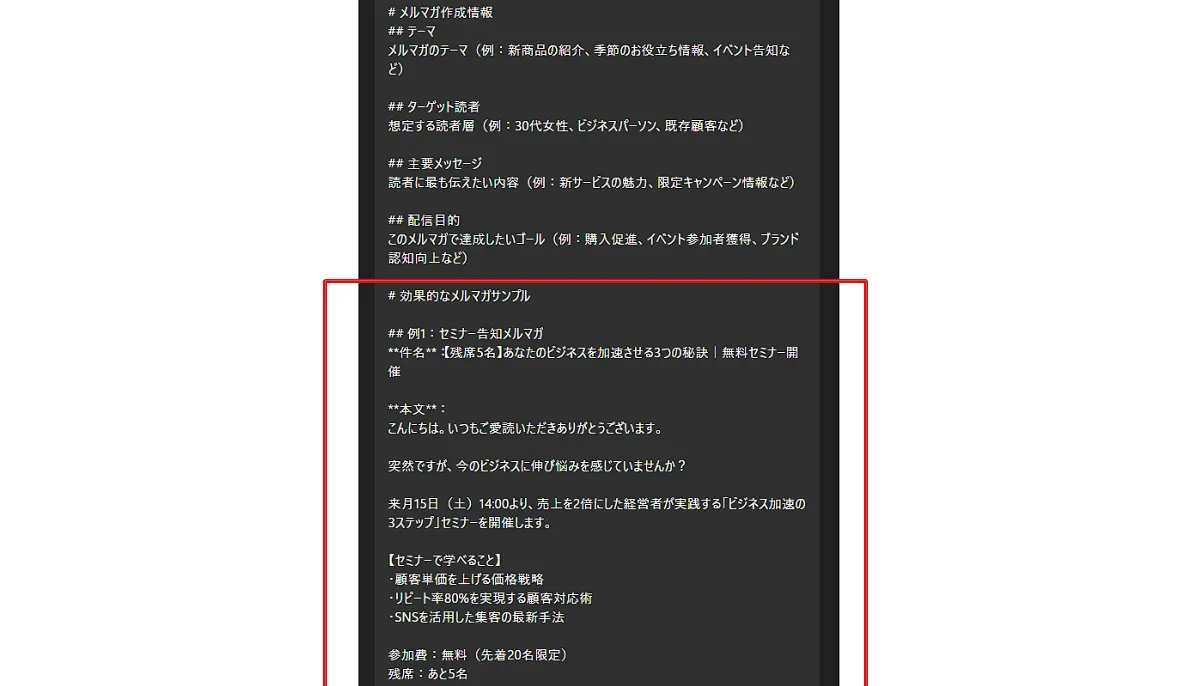

ここでは、「GPTにメルマガを作成してもらいたい」という状況を例にとって、以下の6つの基礎知識の詳細を解説していきます。

- 役割を与える

- 指示と情報を分離する

- 出力形式を指定する

- 情報欠如の削除をする

- well-definedな言葉選びを意識する

- プロンプトジェネレーターを使用する

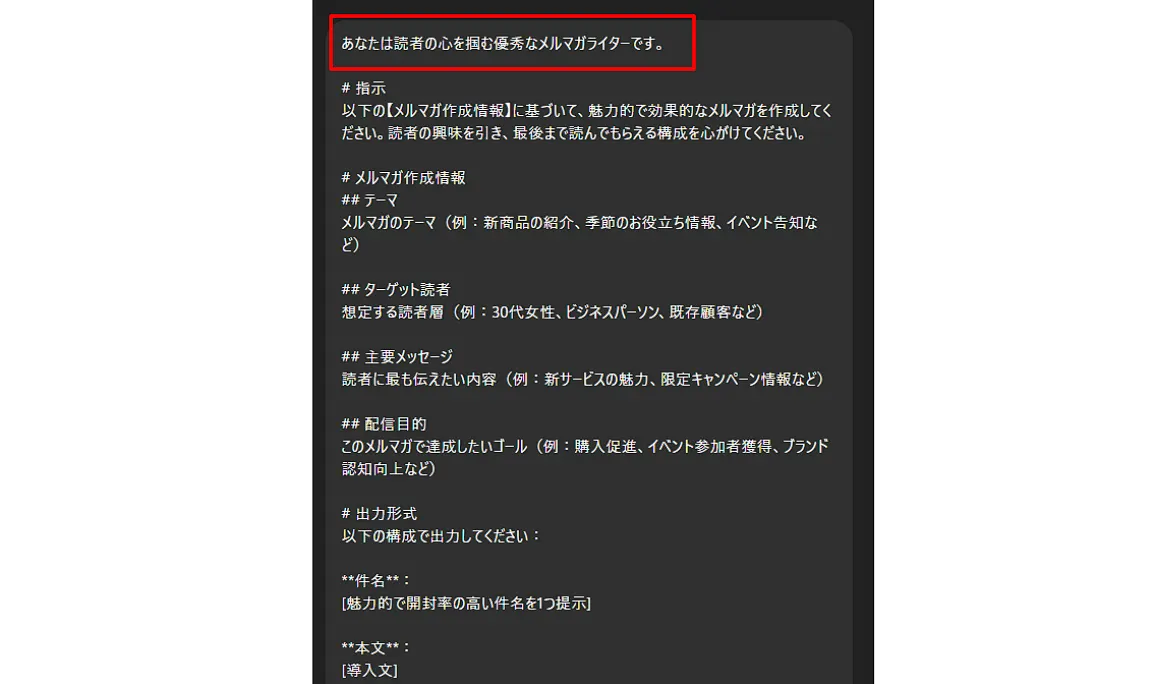

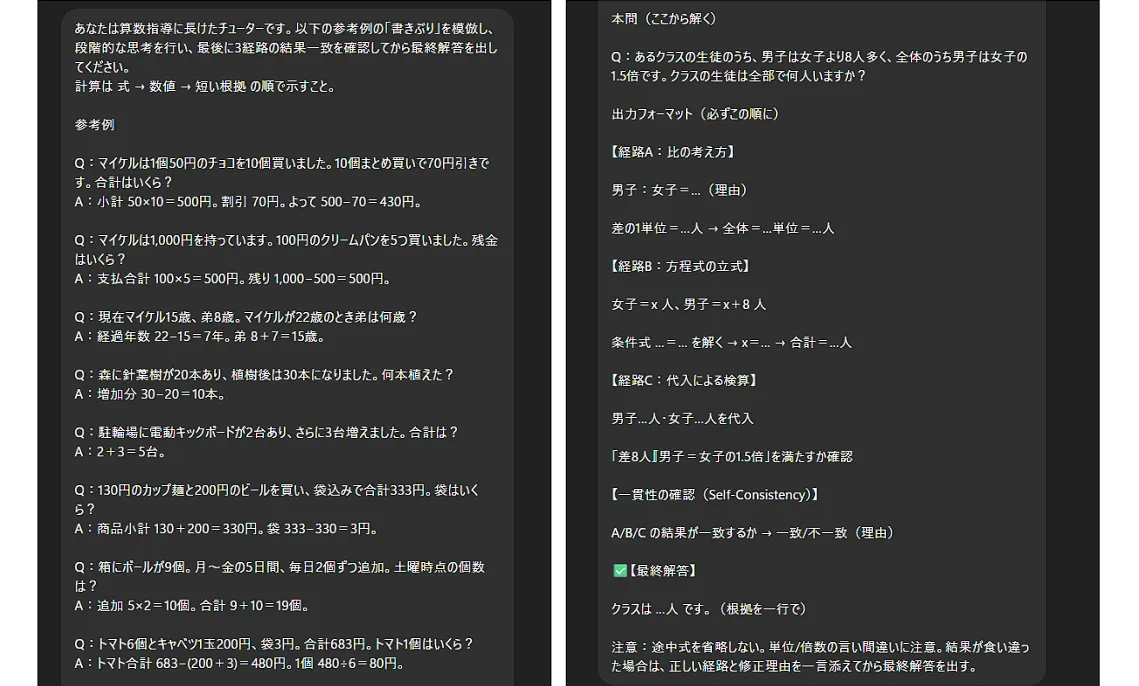

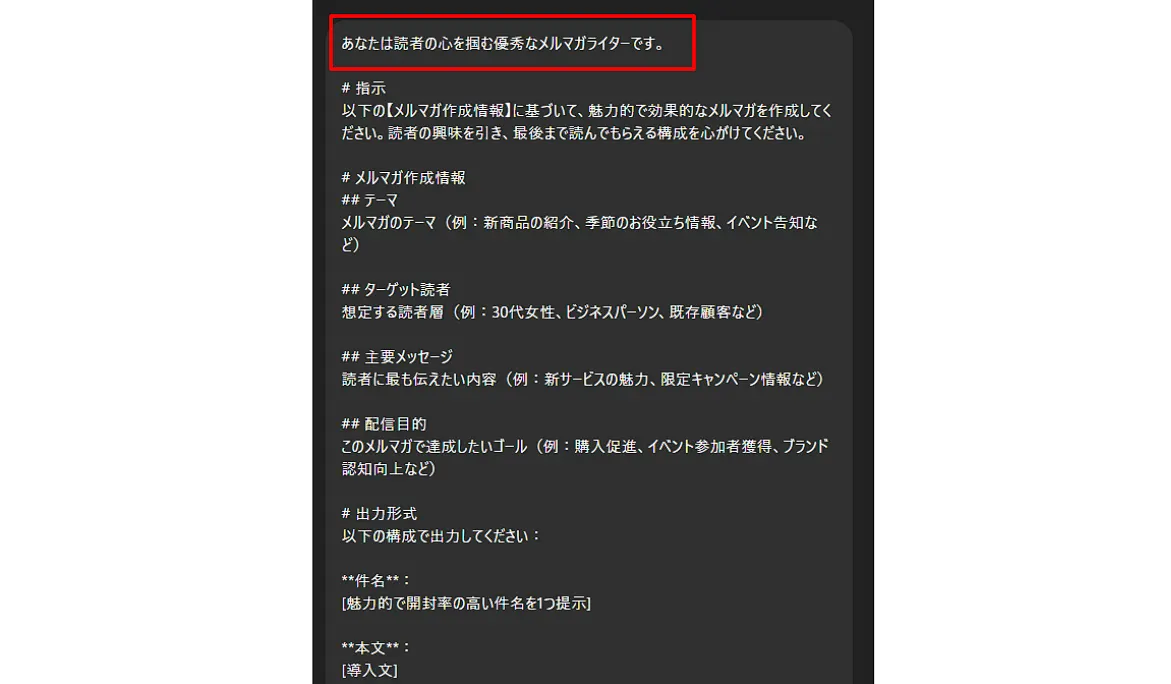

役割を与える

ChatGPTに特定の役割を与えることで、その専門家が作成しそうな出力に偏らせることができます。「あなたは経験豊富な〇〇です」という前置きにより、その分野の専門家としての回答を引き出せます。

入力例

この手法はロールプロンプティングとも呼ばれ、後述する応用テクニックでもさらに詳しく触れます。その道のプロとして役割を与えることは、プロンプト作成において常に意識すべき基本です。

入力例

- あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです。

- あなたは読者心理を熟知したプロのコピーライターです。

- あなたは最先端のAI技術に精通したリサーチャーです。

- あなたは経営者向けのプレゼン資料を多数手がけてきたビジネスライターです。

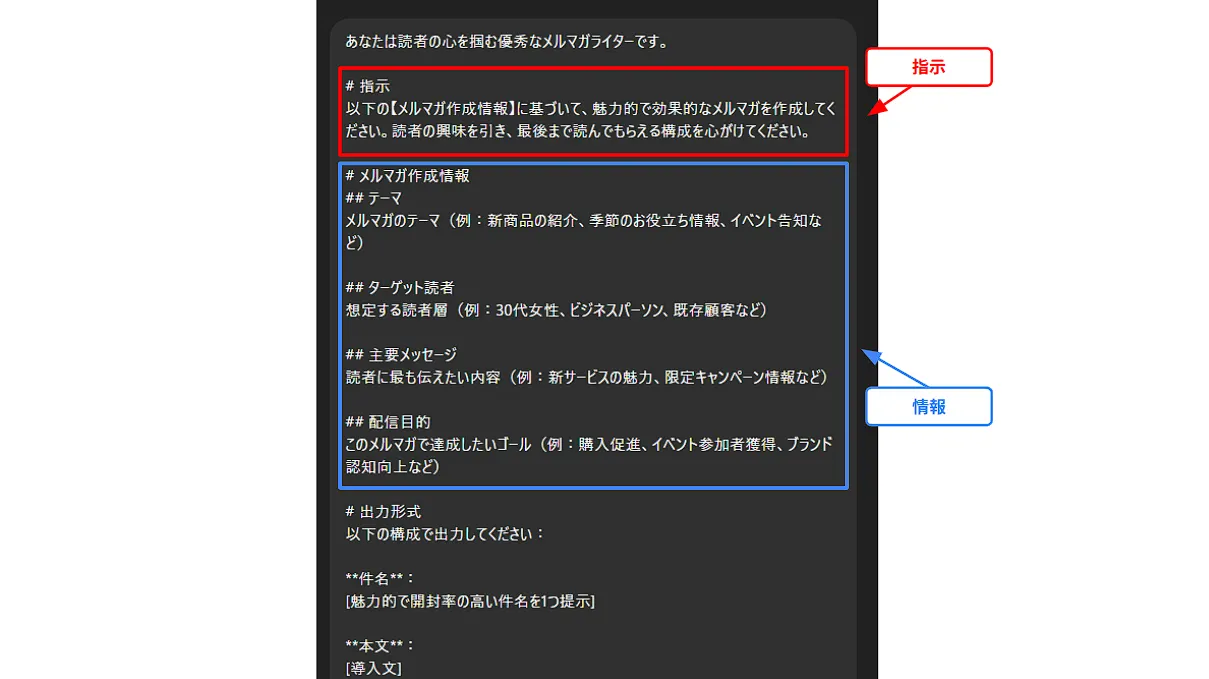

- あなたはAI画像生成を使いこなすトップクラスのクリエイティブデザイナーです。指示と情報を分離する

プロンプトは「何をしてほしいか(指示)」と「そのために必要な情報」を明確に分けて記述すると、AIの理解精度が上がります。

指示と情報が混在した文章は、人間にとっても理解しづらいものです。人間が理解しづらい文章は、ChatGPTにとっても同様に理解しづらくなります。指示を端的に表現し、情報は別物として整理することで、AIが処理しやすい形にできます。

入力例

さらに、このように構造化することで、この形式はテンプレートとして流用しやすくなるメリットもあります。同じタスクを繰り返す際に、情報部分だけを差し替えれば再利用できるのです。

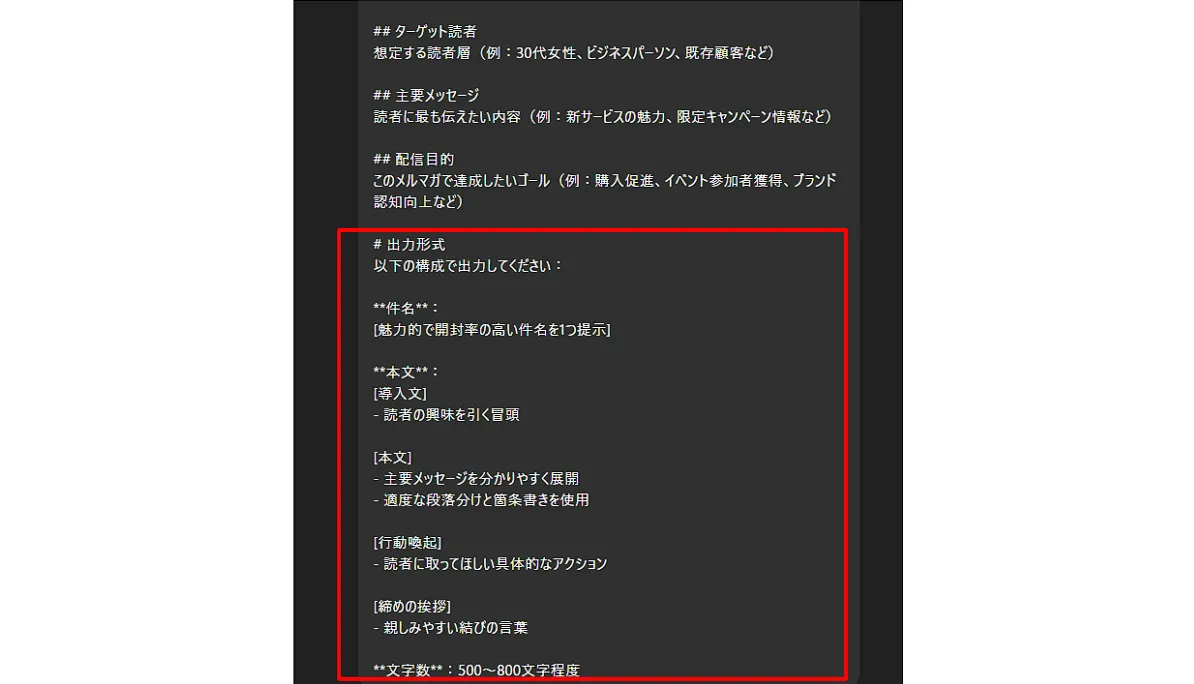

出力形式を指定する

回答の形式を事前に指定することで、後処理の手間を大幅に削減できます。これを行わないと、毎回出力の冒頭に挨拶文が入ったり、出力形式が変わったりするため、業務効率化の際には必ず意識するようにしましょう。

入力例

[]を使うことで出力項目を指定するのもポイントです。この方法により、一貫性のある出力が得られるようになり、品質のばらつきを抑えられます。

取り扱う情報に関する指定をする

ChatGPTは昨日入社したばかりの新人社員のようなものです。あなたの会社でどんなウェビナーをやっているのか知りませんし、署名に書くべき内容も、どんな形式でメールを送っているのかも知りません。つまり、前提知識がかなり抜けている状態なのです。

そのため、プロンプトを書く作業は、新人に丁寧な指示文を書いてあげるのと同じ営みです。「知らない情報については『不明』と答えてください」「確実な情報のみを記載してください」といった指示により、AIの推測による誤情報を減らせます。

入力例

企業の最新情報や専門的な技術仕様など、ChatGPTの学習データに含まれていない可能性がある情報を扱う際には、この指示が特に重要です。必要な情報はすべてプロンプト内に含めることで、正確な回答を得られるようになります。

well-definedな言葉選びを意識する

well-definedというのは「よく定義された」という意味です。つまり、良いプロンプトを作る際には社内用語やその人特有の表現、分かりづらい指示語を避けることが必要になります。

曖昧な表現では、ChatGPTは意図を正確に理解できません。例えば以下のような指示はNGです。

- 「SSに書くために」→ スクリーンショット?スプレッドシート?

- 「セミナーは明日です」→ 具体的な日付が不明

- 「タイパを意識して」→ タイムパフォーマンス?他の意味?

これらを明確な表現に変えることで、精度が上がります。

- 「スプレッドシートに書くために」

- 「セミナーは10月20日です」

- 「コストパフォーマンスを意識して」

数値を扱う場合は特に注意が必要です。「多め」「少なめ」ではなく、具体的な数字や範囲を示しましょう。主観的な評価を避け、「コスト効率が高い」「実装時間が短い」のように、評価基準を明示することが重要です。

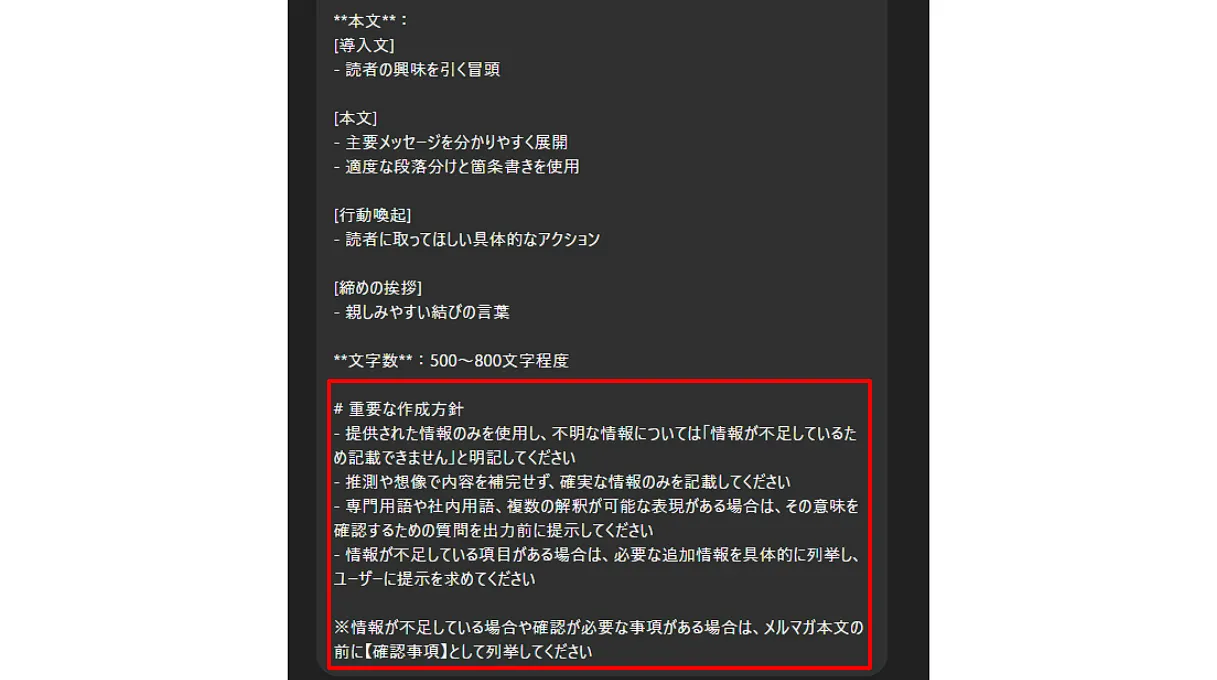

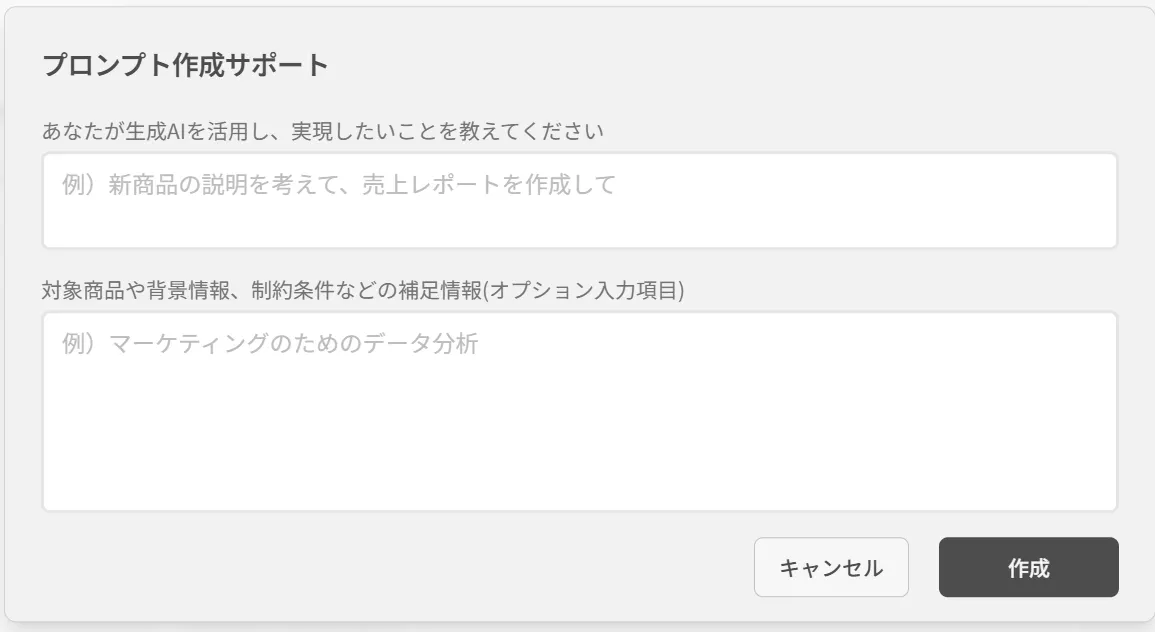

プロンプトジェネレーターを使用する

ここまで紹介した基礎知識を踏まえてプロンプトを作成するのは、慣れないうちは時間がかかります。そこで活用したいのが、プロンプトジェネレーターです。

プロンプトジェネレーターは、質問に答えるだけで効果的なプロンプトを自動生成してくれるツールです。役割の設定や出力形式の指定、指示と情報の分離といった基本要素を簡単に組み込むことができます。

ChatGPTなど主要な生成AIが提供しているものもあれば、無料で使えるサードパーティー製まで様々な種類があります。

プロンプトジェネレーターについてはこちらの記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

参考記事:【無料・日本語対応】プロンプトジェネレーターとは?おすすめツール13選を徹底解説

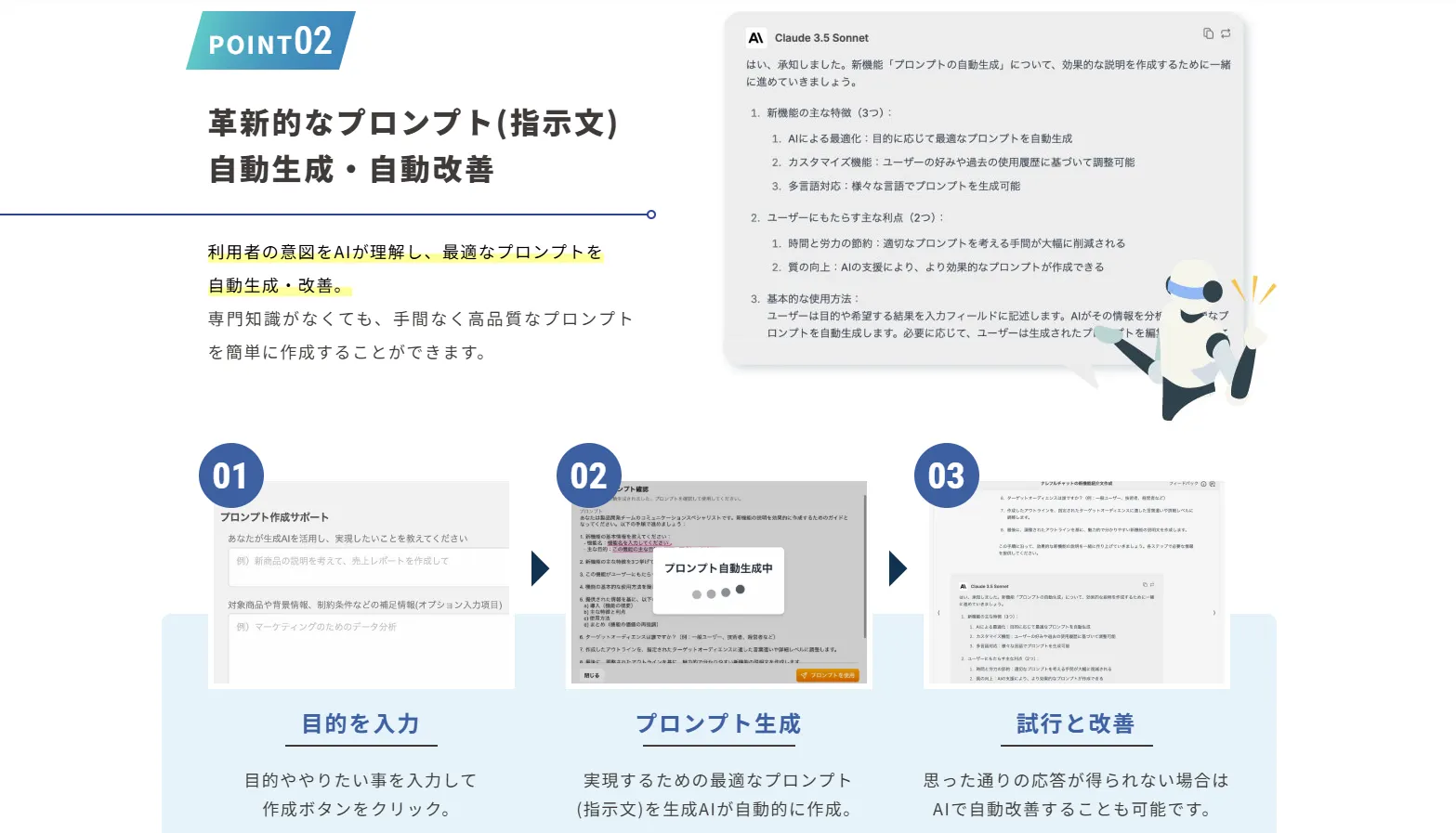

当社CLINKS株式会社が提供するナレフルチャットでは、やりたいことを一行入力するだけで高精度のプロンプトを生成する機能を備えています。

おすすめのモデルも自動選択されるため、高品質な出力を生成AIから得るのに効果的です。

実際の機能

実際に試して満足できなければ、何が問題だったかを伝えるだけで、より良いプロンプトへの改善案が提示されます。

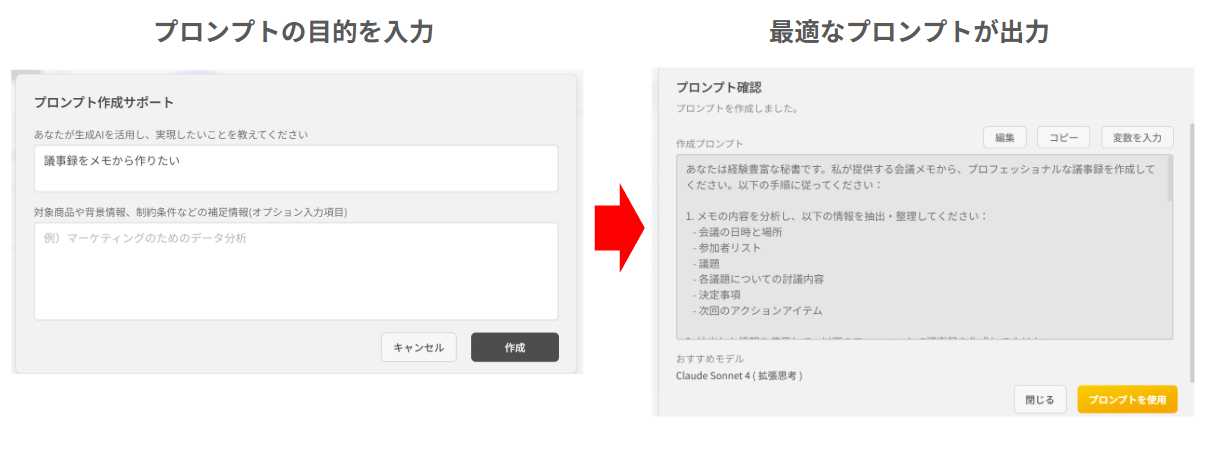

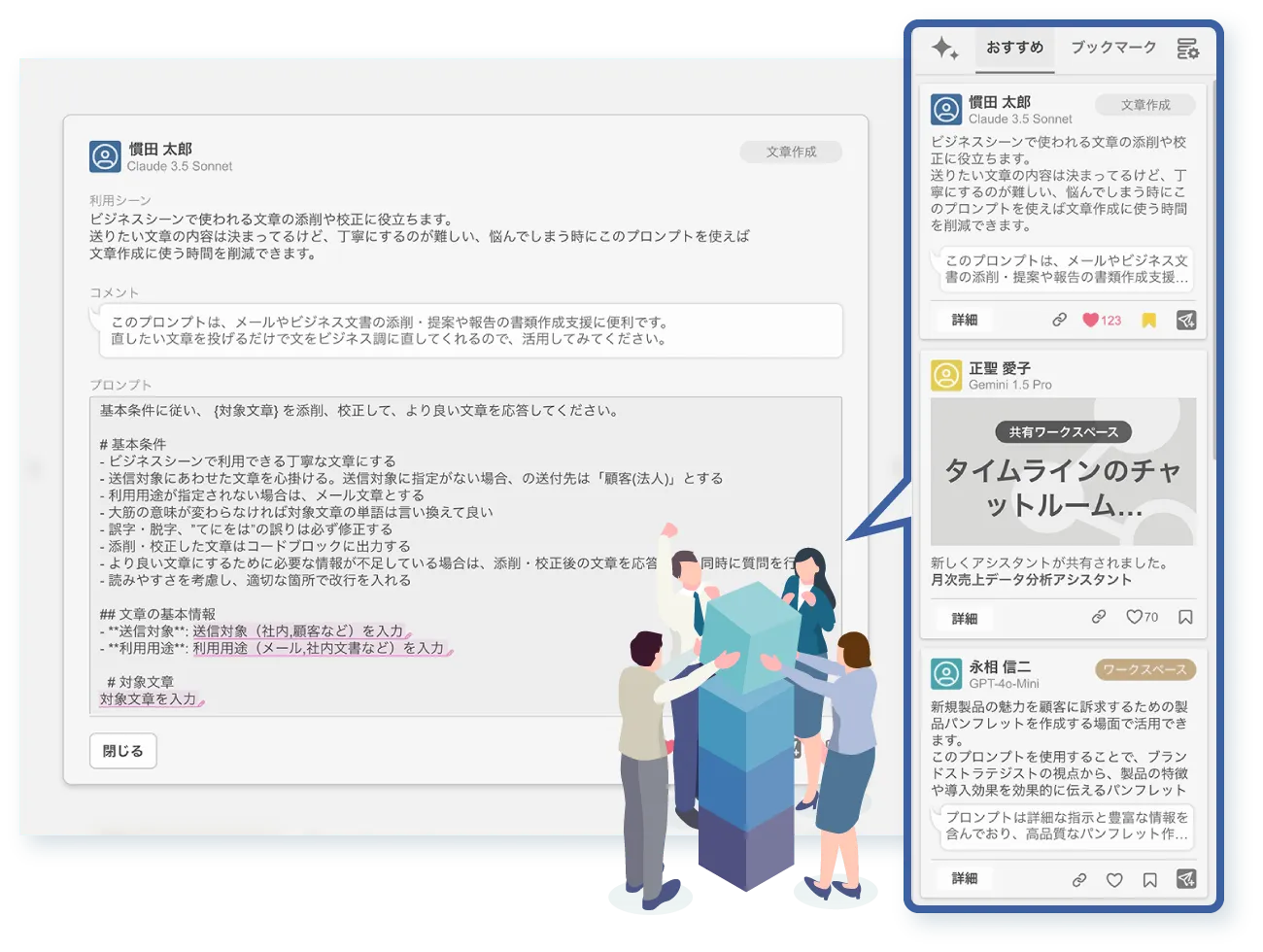

また、作ったプロンプトは自分だけでなく、チームや会社内の全員が活用することが可能です。特許を取得している「プロンプト評価・共有」機能により、チーム内で生まれた優れたプロンプトがタイムラインに集約され、組織の知的資産として活用できる仕組みになっています。

チーム全体で高品質なプロンプトを活用することでAI活用のレベルを底上げしたい組織におすすめのサービスです。詳しい情報は以下からご確認ください。

プロンプトエンジニアリングの10個のテクニック

基礎を押さえたら、より高度なテクニックを活用することで、ChatGPTの能力を最大限引き出せます。ここでは、以下の10個のテクニックを紹介します。

- Few-Shot

- Chain of Thought(CoT)

- Emotion Prompting

- Zero-Shot CoT

- Self-Consistency

- Role Playing

- Generated Knowledge

- Prompt Reframing

- Constraint Prompting

- Directional Stimulus

それぞれのテクニックには適した使用場面があり、目的に応じて選択することで、最大の効果を発揮します。状況に応じて適切な手法を選択しましょう。

1.Few-Shot

Few-Shotは、具体例を示すことでAIに出力の型を学習させる手法です。説明だけでは伝わりにくい微妙なニュアンスやスタイルを、例によって示します。

具体的には、「以下の例のような形式で回答してください」として2〜3個の例を提示しましょう。模範例を示すことで、同じスタイルの文章を生成できます。

入力例

このテクニックは、特定のフォーマットやトーンを維持したい場合に特に有効です。ただし、例が少なすぎると学習が不十分になり、多すぎると文字数(トークン数)限界を圧迫するため、1〜3個程度が目安となります。

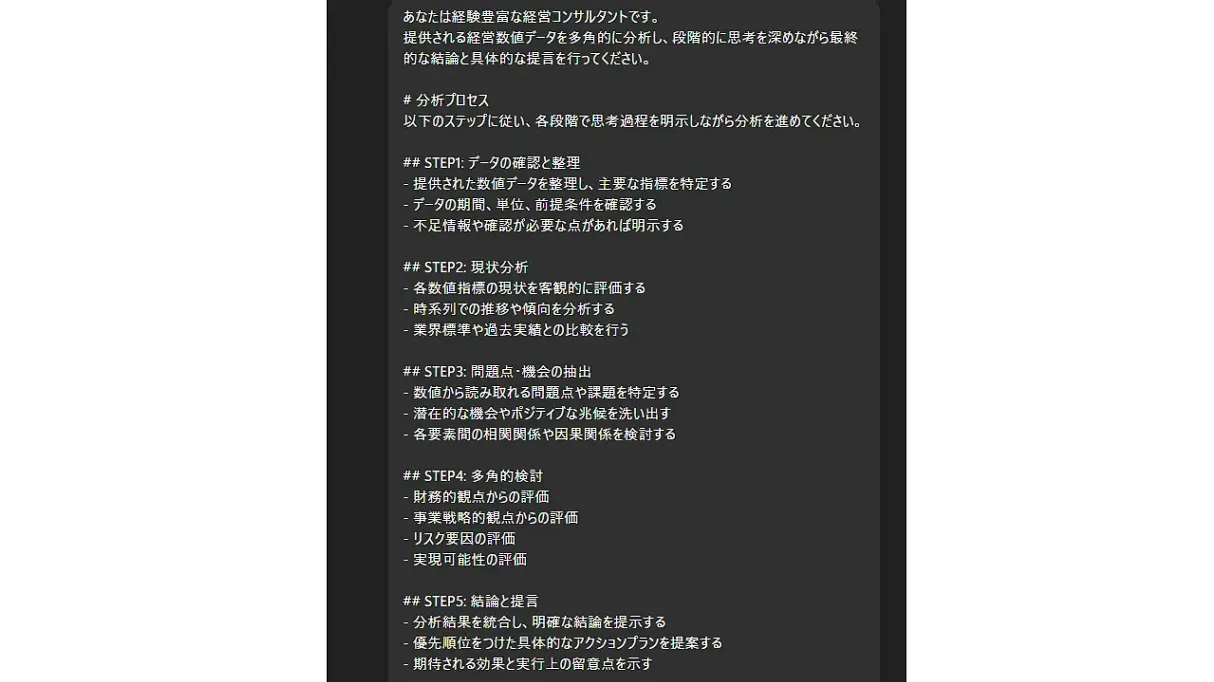

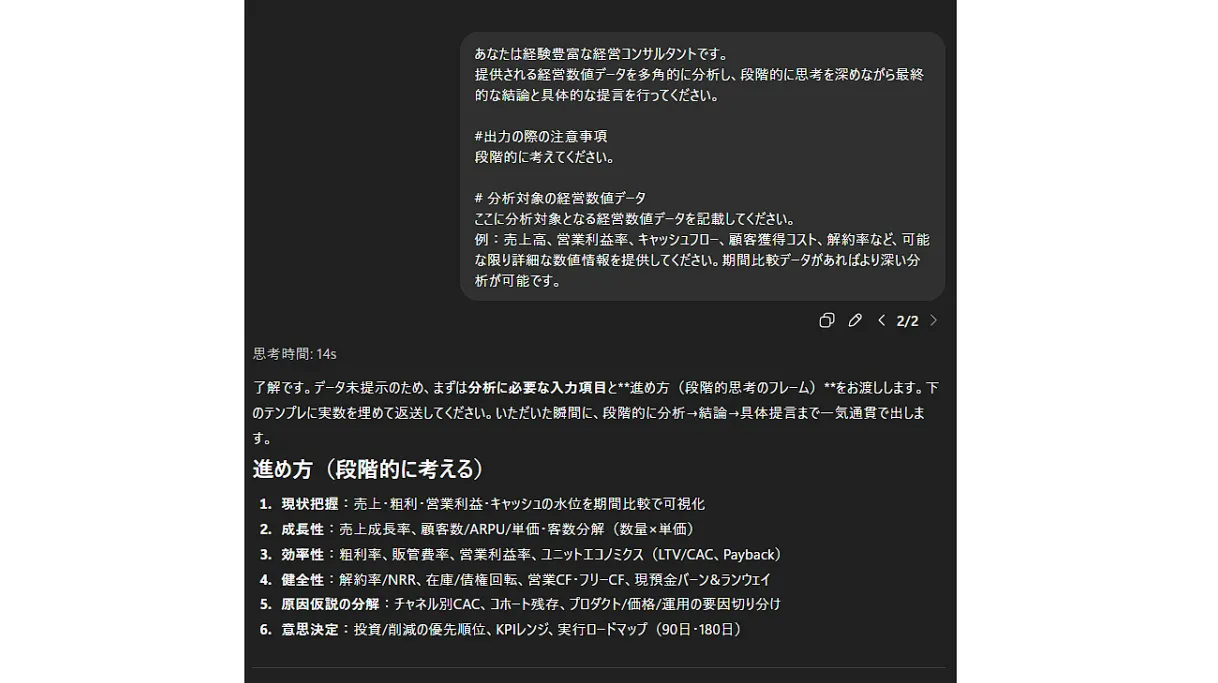

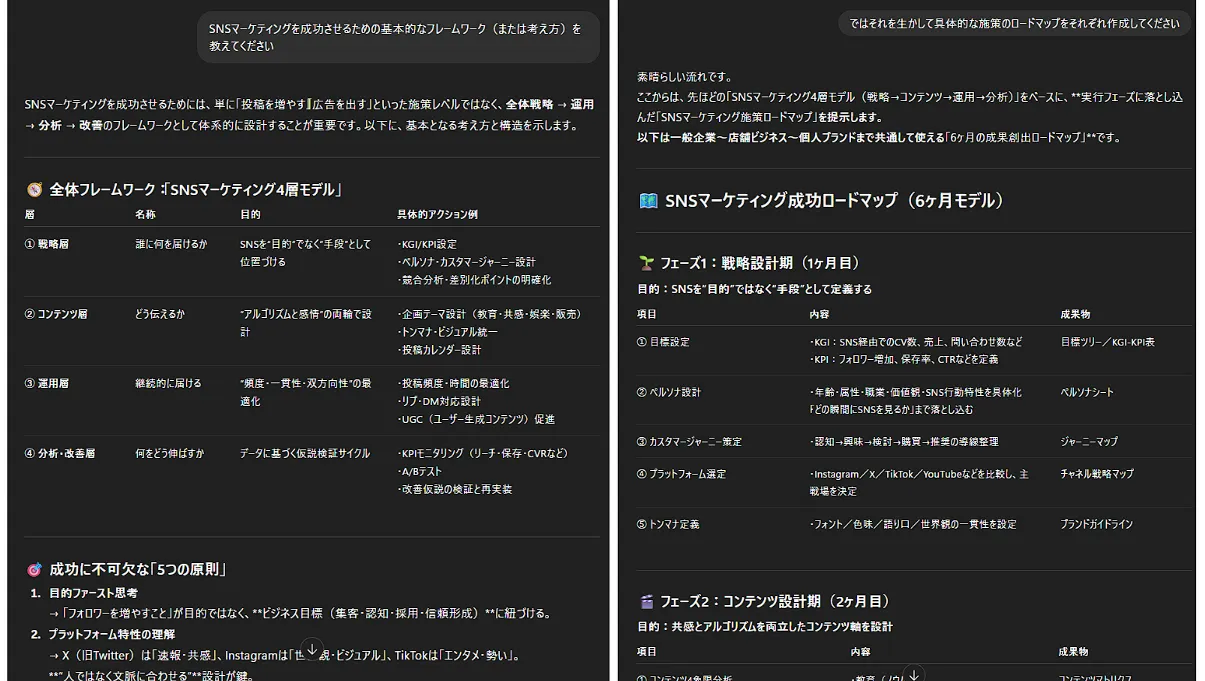

2.Chain of Thought(CoT)

Chain of Thoughtは、AIに段階的に思考プロセスを踏ませることで、複雑な問題の解決精度を高める手法です。具体的には、「ステップバイステップで考えてください」という指示により、論理的な推論を促します。

このテクニックは数学の文章問題や、複数の条件を考慮する必要がある分析・判断で効果を発揮します。「まず〇〇を確認し、次に△△を検討し、最後に結論を出してください」のように、思考の順序を指定することも可能です。

入力例

このように指示することで、生成AIは一般的な意見をただ参照するだけでなく、論理的なプロセスを経て回答を導き出すため、回答の精度が向上します。また、複雑なビジネス判断や戦略立案でも、思考過程が可視化されることで、回答の妥当性を検証しやすくなるのも特徴です。

CoTは、AIの「考え方」を明示させることで、回答の透明性を高めるのもメリットと言えるでしょう。

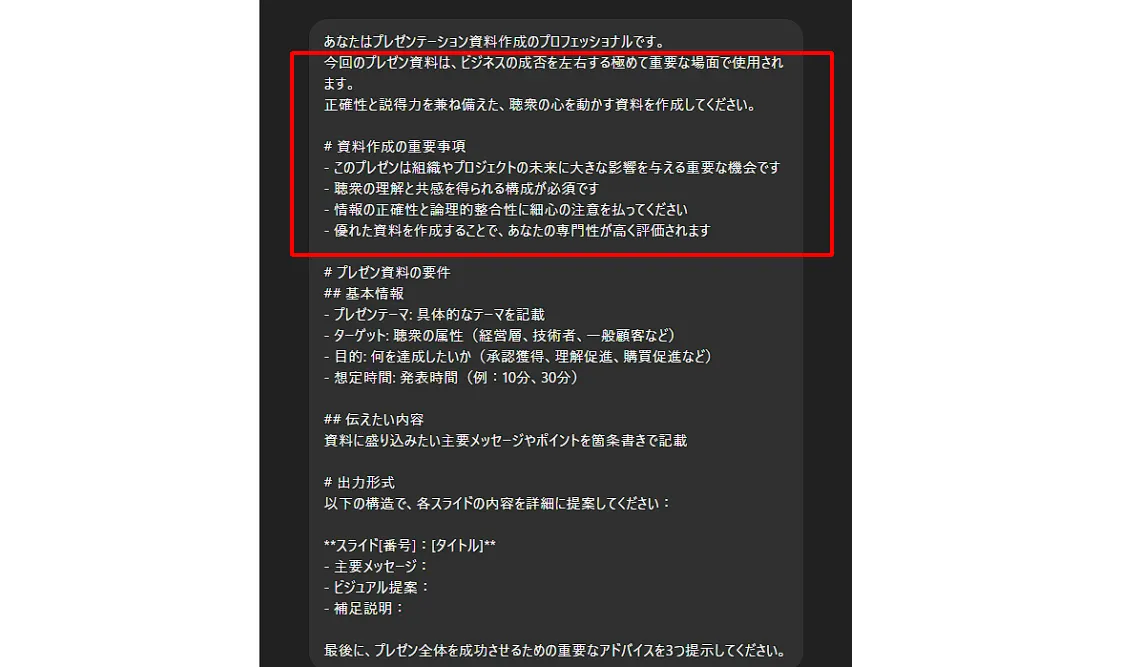

3.Emotion Prompting

Emotion Promptingは、感情的な要素を含む表現により、AIの回答の質を向上させる手法です。研究によれば、感情的な表現で重要性を強調することにより、より慎重で詳細な回答が得られることが示されています。

参照:「Large Language Models Understand and Can be Enhanced by Emotional Stimuli」Cornell University

「この回答は顧客に直接送るものなので、正確性が極めて重要です」「あなたのキャリアにとって重要なプレゼン資料なので、説得力のある内容にしてください」のように、タスクの重要性を伝えることで、AIの出力品質が向上します。

入力例

ただし、過度な感情表現は逆効果になる場合もあるので注意が必要です。Emotion Promptingは、生成AIに対してタスクの重要度を伝えることで、出力の質を高めるアプローチと言えるでしょう。

4.Zero-Shot CoT

Zero-Shot CoTは、例を示さずに「段階的に考えてください」とだけ指示する手法です。Few-ShotとChain of Thoughtを組み合わせなくても、思考プロセスを促せます。

「段階的に考えてください(Let’s think step by step)」というシンプルな指示を追加するだけで、複雑な問題への回答精度が向上することが東京大学の研究者らによる研究で示されています。例を用意する手間を省きながら、論理的な推論を引き出せるため、効率的な手法といえます。

入力例

この手法は、問題の性質が明確で、標準的な解法がある場合に特に有効です。一方で、独自のフォーマットや特殊な文脈が必要な場合は、Few-Shotの方が適しています。Zero-Shot CoTは、準備時間を最小限に抑えながら、思考の深さを引き出せる実用的なテクニックです。

5.Self-Consistency

Self-Consistencyは、同じ問題に対して複数回回答を生成させ、その中から最も一貫性のある答えを選ぶ手法です。生成AIの、確率に則って毎回違う回答をする特性を逆手に取ったアプローチといえます。

この手法は、特に数学的な問題を解く際に効果を発揮します。

例えば、以下のような問題があるとします。

あるクラスの生徒のうち、男子は女子より8人多く、 全体のうち男子は女子の1.5倍です。

クラスの生徒は全部で何人いますか?最近の生成AIはこの程度の問題であれば間違えることはほぼありませんが、従来は間違った出力が出てくる可能性がありました。

上記の問題について、確実な答えを得るためには、Few-ShotとCoTを合わせて活用することでSelf-Consistencyを行うことが重要です。

入力例

ただし、この手法は参考例を沢山送ることによりトークン消費が増えてしまうため、重要度の高い判断に限定して使用するのが現実的です。また、創造的なタスクよりも、正解が明確なタスクでの活用に向いています。

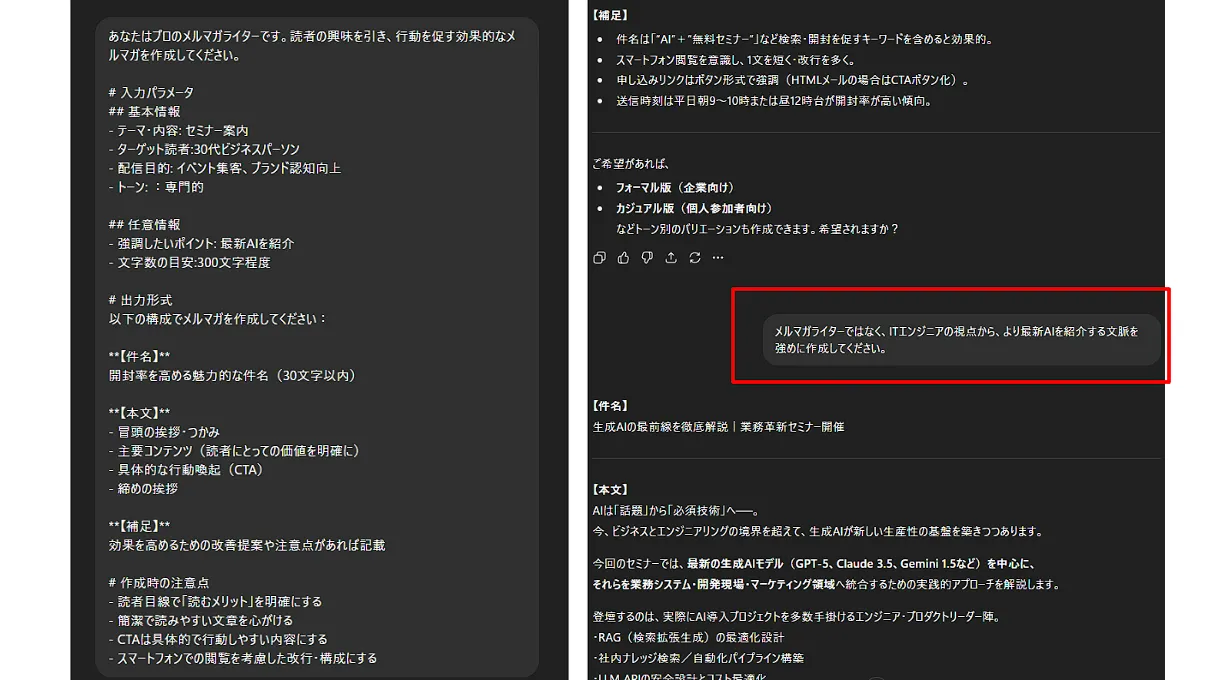

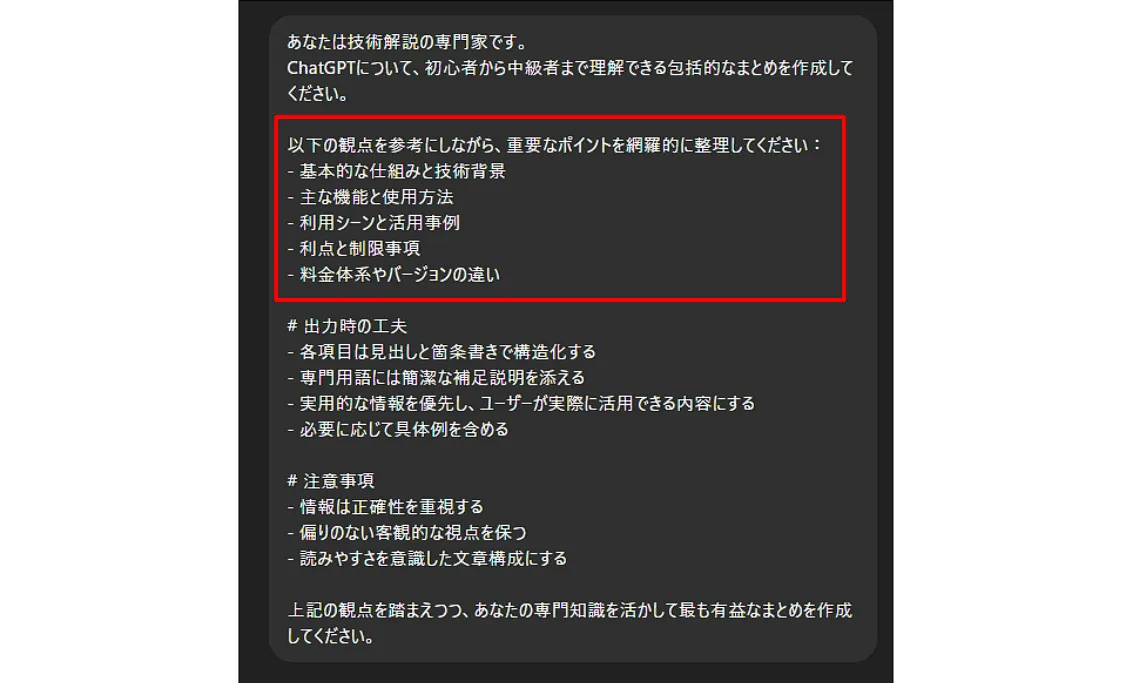

6.Role Playing

Role Playingは、ChatGPTに特定の役割を与えて回答させる手法です。「あなたは〇〇の専門家です」などの設定により、その分野の視点から深い分析や提案を引き出すことができます。

例えば「あなたは経営コンサルタントです。この事業計画を評価してください」と指示すれば、経営の観点から戦略性や実現可能性を分析した回答が得られます。

入力例

役割を明確に設定することで、ChatGPTの回答の方向性が定まり、求める専門性の高い内容を引き出しやすくなります。

なお、複数の役割を演じさせる方法もあります。

「賛成派と反対派の立場から、それぞれの主張を述べてください」のように指示することで、一つの問題を多角的に検討できます。この方法は、意思決定の際の多面的検討や、潜在的な問題点の洗い出しに有効です。

7.Generated Knowledge

Generated Knowledgeは、回答前にAI自身に関連知識を生成させることで、回答の質を高める手法です。ChatGPTが「知っているのに知識を活用できていない」状況を改善するために有効です。

ChatGPTは次に続く言葉を確率的に予測して回答を生成するため、必要な知識を持っていても、それを活用できずに間違った回答をすることがあります。そこでGenerated Knowledgeでは、まず関連する知識を引き出してから、その知識を踏まえて本題に答えさせる2段階のアプローチを取ります。

入力例

このように段階を踏むことで、ChatGPT内部から必要な知識を引き出し、より深い分析や提案が可能になります。特に専門的な判断や、複数の要素を統合した検討が必要な場合に効果的です。

段階例

○○を高めるために重要な要素を3つ挙げてください

→挙げた要素を使って、□□の改善案を提案してください

○○のベストプラクティスを5つ教えてください

→現状の□□に適用する際の障害と回避策を示してください

○○に関する基本的なフレームワークを説明してください

→ その枠組みを使って、□□の現状を分析してください思った通りの回答が得られない場合、「知らない」のではなく「知識をうまく使えていない」可能性を考えることで、対策の選択肢が広がります。

8.Prompt Reframing

Prompt Reframingは、最初の回答を受けて質問を言い換え、より適切な答えを引き出す手法です。AIの最初の回答が期待と異なる場合、質問の角度を変えることで改善できる場合があります。

これは意識せずにやっている方も多いテクニックと言えるでしょう。

入力例

最高品質のプロンプトを作成して、一発で最適な回答を貰おうとするのではなく、この手法があることを念頭に置き、数回のやり取りで最適な回答を導き出すアプローチを心掛けることが重要です。

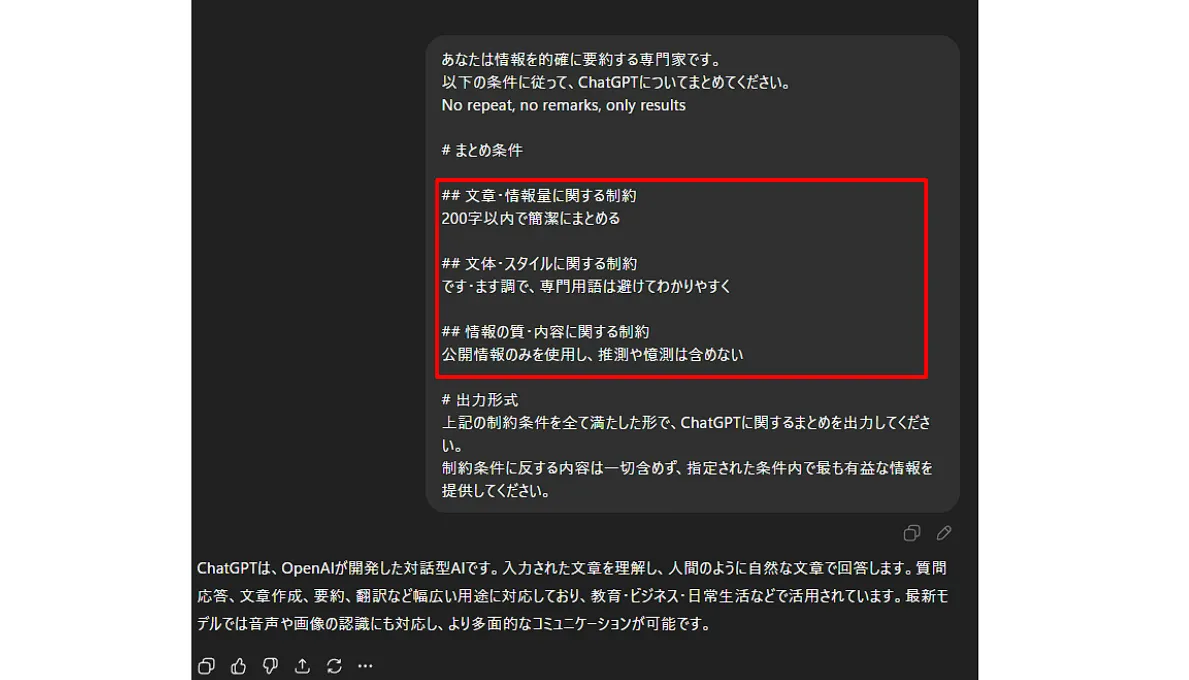

9.Constraint Prompting

Constraint Promptingは、制約条件をプロンプトに含めることで、特定の枠組み内での最適解を導く手法です。AIは膨大な情報を生成できますが、制約なしに要求すると回答が抽象的になりすぎたり、文量が多くなりすぎるリスクがあります。

ここでの制約には大きく3種類あります。

- 文章・情報量に関する制約(例:「200字以内」「3つに絞って」)

- 文体・スタイルに関する制約(例:「です・ます調で」「専門用語は避けて」):

- 情報の質・内容に関する制約(例:「公開情報のみ使用」「〇〇には触れない」)

です。

複数の制約がある場合は優先順位も示すことで、AIがどの条件を重視すべきか判断しやすくなります。

入力例

ただし、過度に細かい制約を設定しすぎると、AIの自由度が下がり回答しづらくなる場合があります。「短くまとめて」と「詳しく書いて」のように矛盾する条件は避け、目的達成に必須の条件に絞るのがコツです。Constraint Promptingは、現実のビジネス環境における実行可能な解決策を求める際に不可欠な手法といえます。

10.Directional Stimulus

Directional Stimulusは、特定の方向性を示すヒントやキーワードをAIに与えることで、より目的に沿った回答を引き出す手法です。完全な指示ではなく、思考の方向性を示すことで、AIの創造性を活かしながら求める回答に誘導できます。

例えば文章要約では、ただ「要約してください」と指示するより、「以下のキーワードを参考にして要約してください:〇〇、△△、□□」のように方向性を示すことで、重要なポイントを押さえた要約が得られます。アイデア出しでも「コスト削減の観点から」「顧客体験向上の視点で」といったキーワードにより、分析の軸を設定できます。

入力例

Directional Stimulusは、詳細な指示を出すのではなく、AIに考える余地を残しながら方向性だけを示す点が特徴です。AIの創造性を活かしながら、一定の枠組みの中で回答を得られるバランスの良い手法といえます。

ここまで10個のテクニックを紹介してきました。それぞれに適した使用場面があり、タスクの性質に応じて使い分けることで、ChatGPTから得られる回答の質を大きく高められます。以下は各テクニックの使い分けの目安です。

| テクニック | 適した場面 | 主な効果 |

|---|---|---|

| Few-Shot | 特定の形式・トーンを維持したい | 出力の一貫性向上 |

| Chain of Thought | 複雑な問題・多段階の判断 | 論理的思考の促進 |

| Emotion Prompting | 高品質な回答が必要 | 慎重で詳細な出力 |

| Zero-Shot CoT | 標準的な問題解決 | 効率的な推論 |

| Self-Consistency | 正確性が重要な計算・判断 | 誤答リスクの低減 |

| Role Playing | 特定の専門性が必要 | 深い視点での分析 |

| Generated Knowledge | 専門的・複雑な文脈 | 深い分析の実現 |

| Prompt Reframing | 初回回答が不十分 | 質問の最適化 |

| Constraint Prompting | 制約条件内での最適解 | 実現可能な提案 |

| Directional Stimulus | 創造的なアイデア出し | 新しい視点の発見 |

これらのテクニックは、単独で使うだけでなく組み合わせることで、さらに効果を発揮します。タスクの性質や求める回答の質に応じて、最適な手法を選択しましょう。実際にプロンプトエンジニアリングの経験を積むことで、どのテクニックをどの場面で使うべきかの判断力が磨かれていきます。

出力内容の修正方法

プロンプトの作り方を理解しても、一度で理想的な回答が得られるとは限りません。想定と異なる出力が返ってきた際の修正方法を知っておくことで、質の高い回答へ辿り着くことが出来るでしょう。

ここでは、以下の3つの方法について解説します。

- 対話形式で修正

- プロンプトを修正

- プロンプトを修正するためのプロンプト

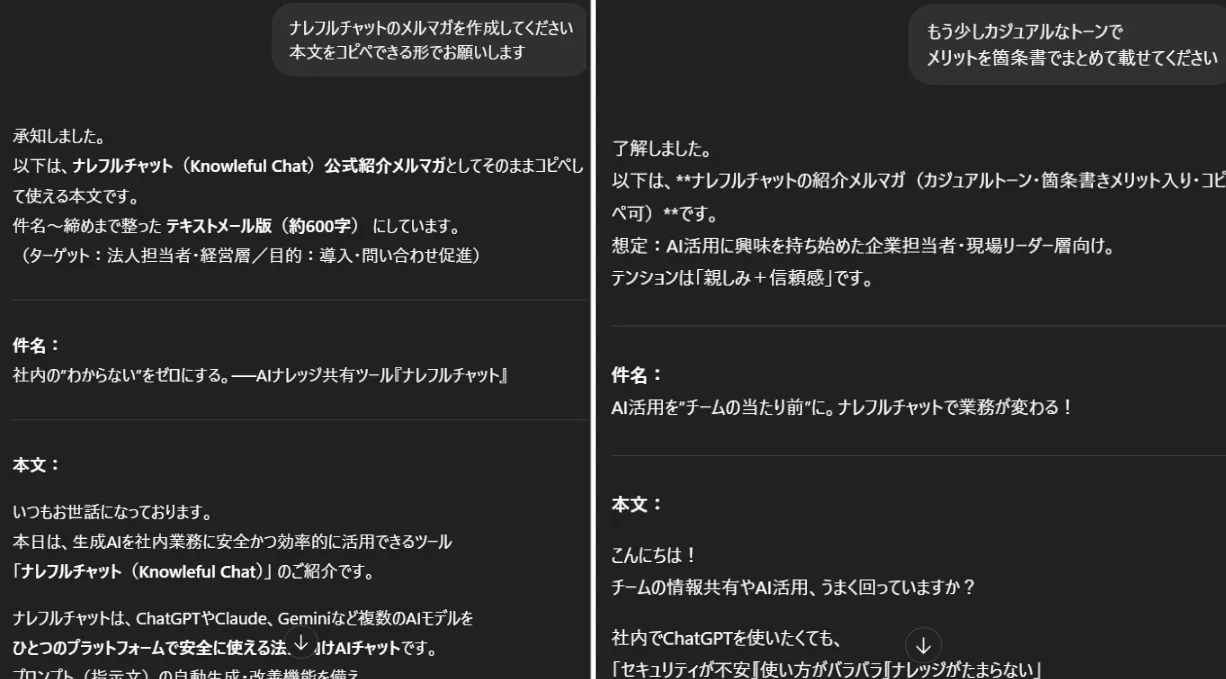

対話形式で修正

最も手軽な修正方法は、ChatGPTとの対話の中で追加指示を出すことです。対話形式でフィードバックを重ねることで、徐々に求める回答に近づけられます。この方法は、初回の回答が方向性として正しいものの、細部が期待と異なる場合に有効です。

入力例

「もっと具体的に」「別の角度から」といった簡潔な指示から、「先ほどの回答の第2段落をより詳しく説明してください」「専門用語を減らして、一般向けに書き直してください」といった具体的な修正指示まで臨機応変に活用可能です。

ただし、この方法には対話を通じて良い出力が得られたとしても、「どのプロンプトで良い結果が出たのか」というナレッジを社内で共有しづらいという課題があります。対話の流れ全体を共有する必要があるため、再現性に欠ける面があるのです。

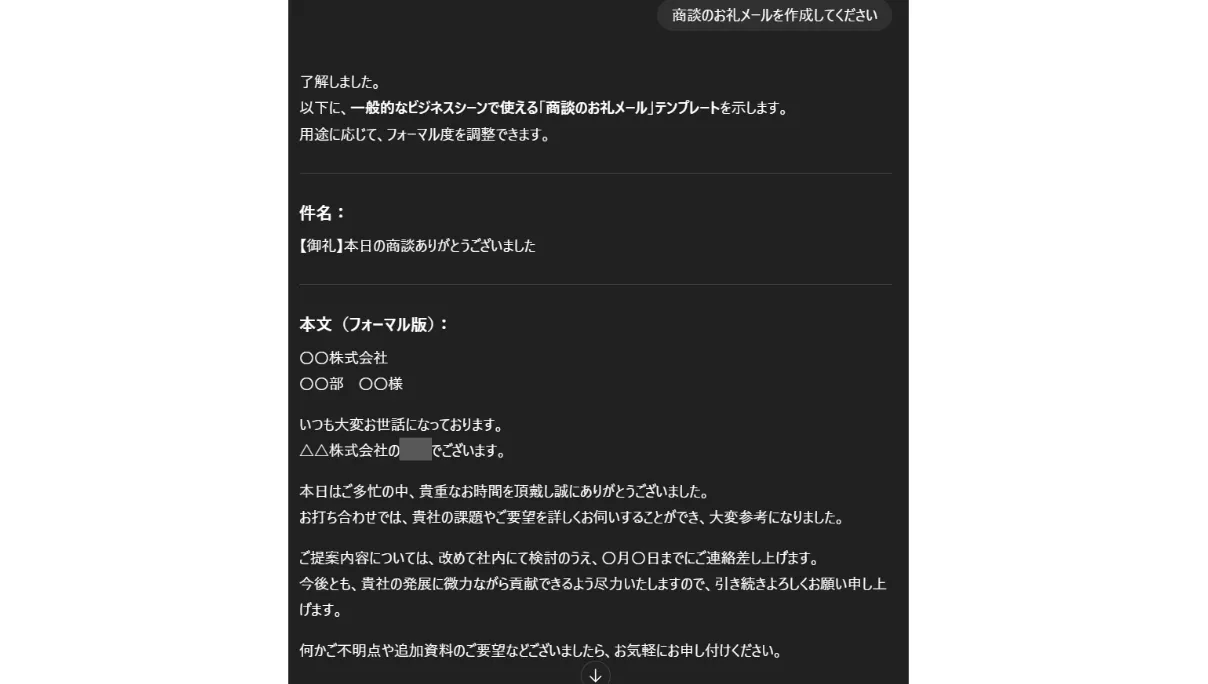

プロンプトを修正

回答が大きく期待外れだった場合は、プロンプト自体を見直す必要があります。ChatGPTなどの生成AIでは、送ったプロンプトを後から編集できる機能があります。この機能を活用し、元のプロンプトに加筆・修正しましょう。

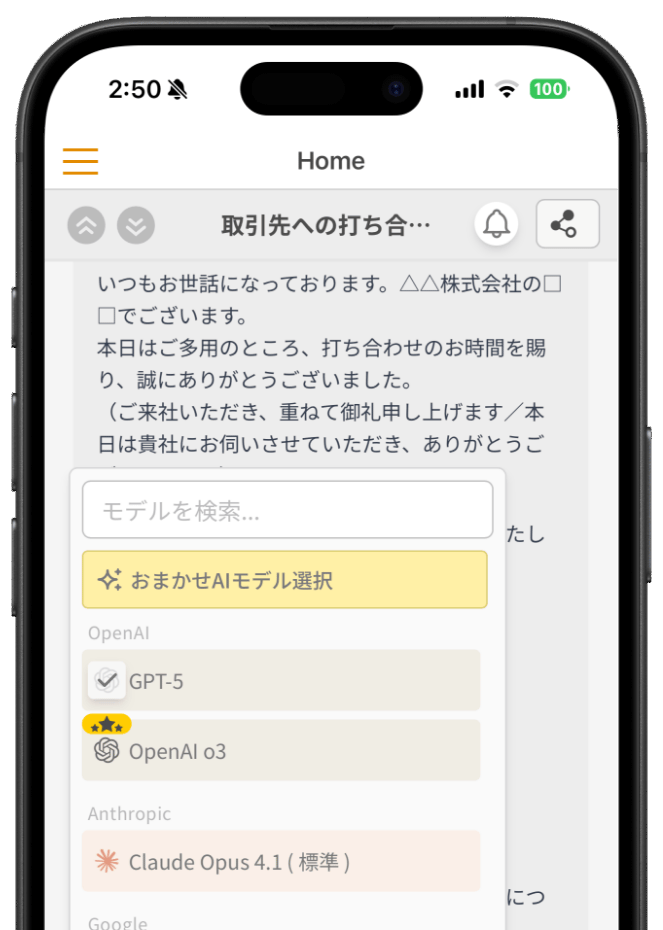

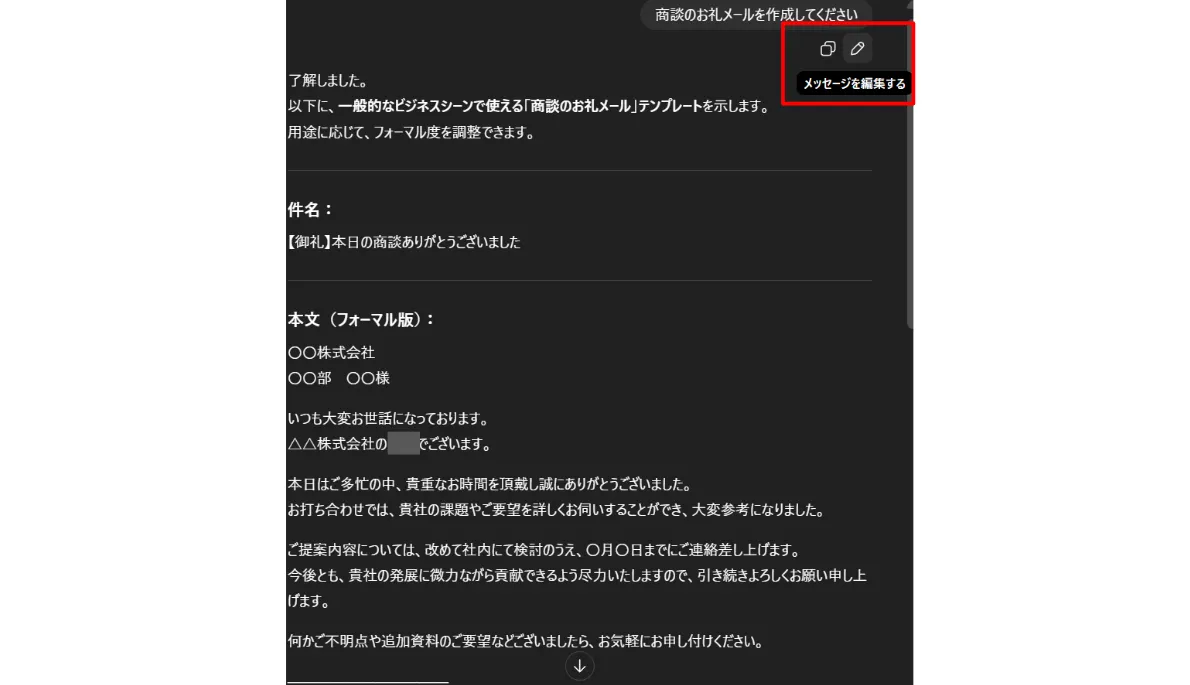

ここでは、商談のお礼メールをChatGPTに作成してもらう、というケースを例にとっていきます。

まず、最も簡素な指示を送った際の出力が以下になります。

このままでも、十分一般的な商談のお礼メールではありますが、商談の文脈や送り先との関係性が十分に反映されているとは言えません。

その場合、自分が送ったプロンプトの右下、「メッセージを編集する」をクリックし、元のプロンプト編集しましょう。

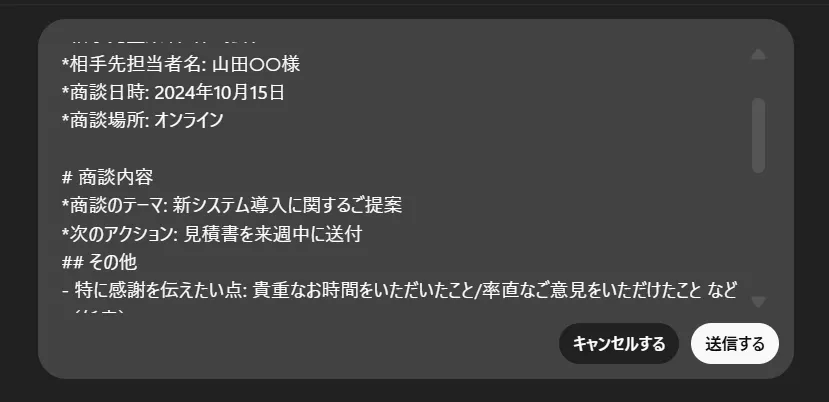

この際、与える情報の種類の頭には「#」、指示・情報の頭には*をつけることで生成AIに正しく意図が伝わります。

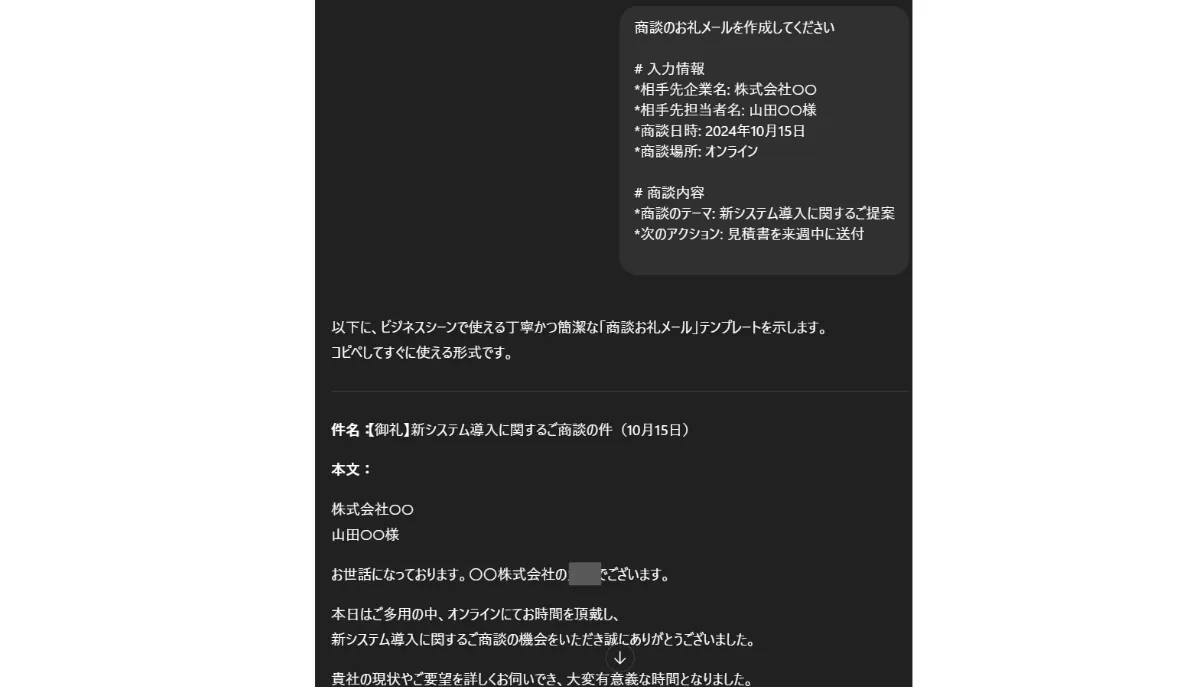

上記のように、詳細を入力した上で、右下の「送信する」を押すと、入力内容に即した出力が再度生成されます。

このように、不足していた要素を補うことで、求める回答に近づけます。一度最適なプロンプトを作成すれば、テンプレートとして再利用できるため、長期的な効率化につながります。

プロンプトを修正するためのプロンプト

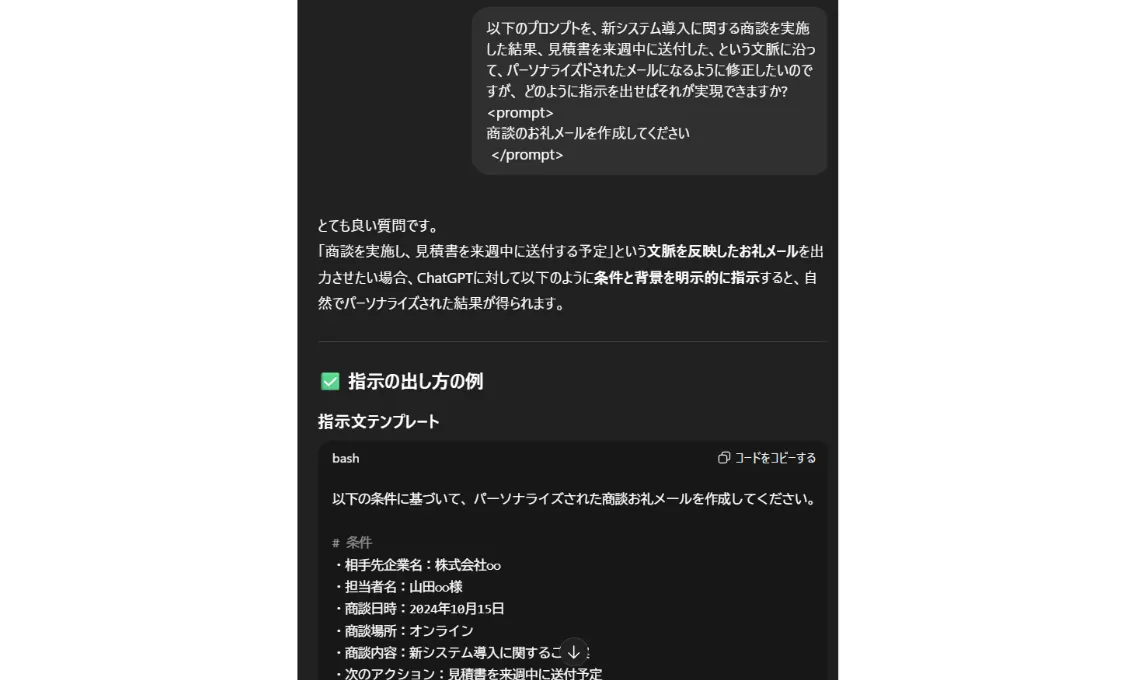

AIにプロンプト自体の修正を依頼する方法もおすすめです。

この方法を使う際は、最初に回答を出したチャットとは別のチャットを開いて、以下のようなテンプレートで依頼しましょう。

以下のプロンプトを、〇〇が△△になるように修正したいのですが、

どのように指示を出せばそれが実現できますか?

```

元のプロンプト

```重要なのは、どこが元のプロンプトなのかをAIに明確に伝えることです。

XMLタグを使う方法も最近では一般的です。 XMLタグとは、<>という記号で単語や文章を囲むことで、その部分に特別な意味を持たせる書き方です。メールやウェブページの裏側でよく使われている仕組みで、ChatGPTもこの形式を理解できます。

以下のプロンプトを改善してください:

<prompt>

元のプロンプト

</prompt>これにより、囲っているものは「直してほしいプロンプト」であって「実際に実行してほしいタスク」ではない、ということが伝わるため、AIが元のプロンプトを実行してしまうミスを防げます。

入出力例

ただし、これはやや複雑な作業になり、工夫も必要なため、慣れないうちは戸惑うかもしれません。そのような場合は、当社ナレフルチャットの活用をおすすめします。

ナレフルチャットは、利用者の意図をAIが理解し、最適なプロンプトを自動生成・改善する機能を搭載している法人向け生成AIチャットサービスです。

目的を入力するだけで最適なプロンプトが生成される上に、思った通りの結果が得られなければ、問題点を伝えるだけで自動的に改善案を提示してくれます。

複雑な記法を意識する必要がなく、簡単にプロンプトの質を高められるのが特徴です。

ナレフルチャットのご紹介

効果的なプロンプトを作成できるようになったら、次のステップは組織全体での活用です。個人で培ったノウハウをチーム全体で共有することで、全社的な業務効率化が実現します。

ナレフルチャットは、CLINKS株式会社が提供する企業向け生成AIチャットサービスです。ただのチャットツールではなく、プロンプトの自動生成から改善、さらには組織内での共有まで一貫してサポートする点が特徴です。

「生成AIで実現したいこと」を入力するだけで、AIが最適なプロンプトを自動生成します。専門知識がなくても、本記事で紹介したような効果的なプロンプトを数秒で作成できます。思った通りの回答が得られなければ、問題点を伝えるだけで改善案が自動的に提示されるため、試行錯誤の時間を大幅に短縮できます。

特許取得済みのプロンプト共有機能も大きな特徴です。チーム内で作成された効果的なプロンプトが、タイムラインに自動的に蓄積されます。高評価を得たプロンプトは組織全体で共有され、誰でもすぐに活用できる仕組みです。

これにより、個人のノウハウが組織の資産として蓄積され、全社的なAI活用レベルの底上げが実現します。

⇨ナレフルチャットの導入事例はこちら

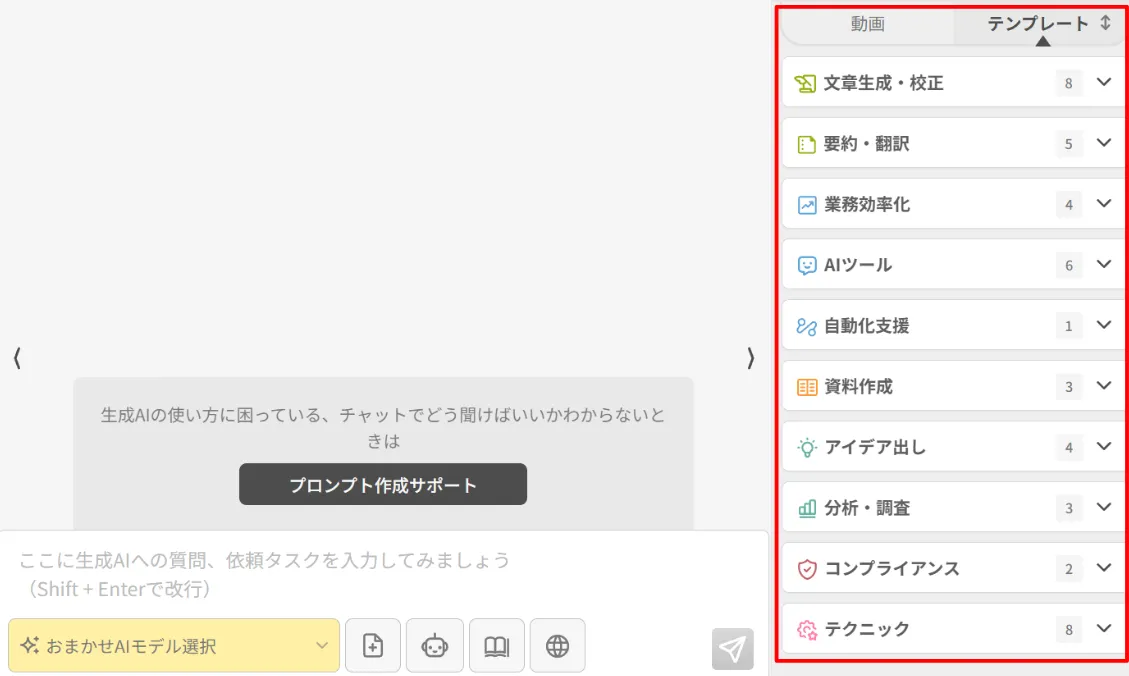

文章生成・構成、資料作成、分析・調査など、業務シーン別に最適化されたプロンプトテンプレートも用意されています。定期的に更新されるため、常に最新のベストプラクティスを利用できます。

プロンプトを一から考える必要がなく、すぐに実務で活用できる点が大きなメリットです。

プロンプトエンジニアリングの知識を組織全体で活用し、生成AIによる業務効率化を推進したい企業に最適なサービスです。生成AIの社内導入をお考えの企業様は、ぜひナレフルチャットを選択肢の一つとしてご検討ください。

ナレフルチャット運営チーム

法人向けクローズド生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」の企画・開発・運用を手がけています。

プロンプト自動生成・改善機能や組織内でのノウハウ共有機能など、独自技術の開発により企業の生成AI活用を支援しています。

「AIって難しそう...」という心の壁を、「AIって面白そう!」という驚きで乗り越えていただけるように

日々刻々と変化する生成AI業界の最新動向を追い続け、魅力的な記事をお届けしていきます。